記者M

新聞社勤務。南米と東南アジアに駐在歴13年余。年間100冊を目標に「精選読書」を実行中。座右の銘は「壮志凌雲」。目下の趣味は食べ歩きウオーキング。

ブルネイの首都バンダルスリブガワンで7月初めに開かれた東南アジア諸国連合(ASEAN)地域フォーラム(ARF)。政治・安全保障問題に関する対話と協力を通じてアジア太平洋地域の安全保障環境を向上させることを目的に1994年から始まったこのフォーラムは、ASEANを中核に日・米・中・ロ・欧州連合(EU)などを含む国々が参加し、コンセンサスを原則として自由な意見交換を重視するユニークな対話の枠組みである。

今年のARFに参加していた中国の王毅外相と、米国家安全保障会議(NSC)のダニエル・ラッセル・アジア上級部長(現在は、対日政策などを担当する米国務省の東アジア・太平洋担当の国務次官補)が、宿泊先のホテルで2日連続の「立ち話」をしたという新聞記事を興味深く読んだ。

この「立ち話」を伝えた朝日新聞の記事によれば、宿泊先のホテルの朝食会場で鉢合わせになった2人は、ともになめらかな日本語を操っていた。近くにいた記者は、会話の内容までは聞き取れなかったが、途切れ途切れに耳に入ってくる「オバマ大統領はですね……」というラッセル氏の言葉(もちろん日本語である)に驚かされたという。

この「立ち話」を伝えた朝日新聞の記事によれば、宿泊先のホテルの朝食会場で鉢合わせになった2人は、ともになめらかな日本語を操っていた。近くにいた記者は、会話の内容までは聞き取れなかったが、途切れ途切れに耳に入ってくる「オバマ大統領はですね……」というラッセル氏の言葉(もちろん日本語である)に驚かされたという。

岸田文雄外相もこのARFに参加していたが、日本外務省の関係者によると、外交関係がすっかり冷え切っている中国の王外相とは、外相会談はおろか「立ち話」すらなかった。日本語を使って岸田、王、ラッセルの3氏が「立ち話」をしていたら、ARFの協議の内容よりずっと大きな扱いの記事になっていただろうに。公式のフォトセッションの際に、岸田外相が王外相に日本語で立ち話を持ちかけていたら、それだけで1本の記事になっていたのに。外交の世界にも「たら」「れば」はないが、知日派を生かし切れない日本外交のさみしい現状が浮き彫りになった。

◆米中の外交の中枢にいる2人の会話

王毅氏は、彼が外務次官当時にASEANの関連会議で何度か取材したことがある。意外に長身。イケメンで、日本語も英語も堪能。だからと言って気軽に質問でもしようものなら、公式の会見の場では立て板に水で、毅然とした態度で中国の従来の立場を繰り返し、非公式の場でも、ほほ笑みながらさらりとかわす。かなりの切れ者である。

一方のラッセル氏。1980年代に当時のマンスフィールド駐日大使の補佐官や駐大阪・神戸米総領事館副領事を歴任。その後、駐大阪・神戸米総領事、国務省日本部長などを務めた知日派で、奥さんは日本人である。

米中両政府の外交の中枢にいるこの2人の外交官が、「立ち話」とはいえ外交に関わる話を日本語で行った理由を考えてみる。英語でもよかったが、それなら2人のそばにいるそれぞれの随員に聞かれてしまう恐れがある。ともに日本語が話せるという気安さもあり、公式の場では逐一厳格さが要求される言葉の解釈にも神経をとがらせる必要はない。双方にとって母国語ではない日本語なら、2人だけの立ち話で少々のニュアンスの取り違えも笑って済ませられる……。いずれにせよ、日本外務省にとってはその会話の内容は、最高機密に値する情報だったかもしれない。

米中両政府の外交の中枢にいるこの2人の外交官が、「立ち話」とはいえ外交に関わる話を日本語で行った理由を考えてみる。英語でもよかったが、それなら2人のそばにいるそれぞれの随員に聞かれてしまう恐れがある。ともに日本語が話せるという気安さもあり、公式の場では逐一厳格さが要求される言葉の解釈にも神経をとがらせる必要はない。双方にとって母国語ではない日本語なら、2人だけの立ち話で少々のニュアンスの取り違えも笑って済ませられる……。いずれにせよ、日本外務省にとってはその会話の内容は、最高機密に値する情報だったかもしれない。

僕は外交取材の第一線からすっかり遠ざかっているが、最前線にいた時も日本の外交団が、国連公用語(英語、フランス語、ロシア語、中国語、スペイン語、アラビア語の6言語)以外の言葉で、他国の外交団と話をしている場面に遭遇したことがない。だから余計に、米中のこの2人が国連公用語でもない日本語で、2日間連続で合わせて30分ほど「立ち話」をしたという記事を読んで、ボーイ(ちょっと年を取っているが)を装ってでもその場に居合わせることができたら、特ダネをものにできたかも知れぬ、と実に悔しく思った。

◆「土俵際」と表現したフィリピン外相

日本語使いの外国の外交官といえば、フィリピンの駐日大使や外相を務めたドミンゴ・シアゾン氏や、元NSC上級アジア部長のマイケル・グリーン米ジョージタウン大学准教授などはおそろしく日本語が堪能で、声だけ聞いていると「日本の知識人」そのままである。

シアゾンさんにはASEANの一連の会議で随分お世話になった。会議の合間に休憩で出てきた外相やその随員らを追いかけるのだが、シアゾンさんが出てくると、日本人記者団がわっと取り囲む。シアゾンさんも要領を得ていて、「相撲でいえば、うん、土俵際ってところかな」と会議の成り行きの微妙なニュアンスを絶妙の日本語の表現で解説してくれる。「宣言」や「声明」の草案をどこよりも早くすっぱ抜くのが当時の会議取材の目的の一つだったが、それが出来上がる過程の各国の丁々発止のやり取りは、出席者から聞いた記者があとで互いにメモを見ながらすり合わせていくしかない。

シアゾンさんにはASEANの一連の会議で随分お世話になった。会議の合間に休憩で出てきた外相やその随員らを追いかけるのだが、シアゾンさんが出てくると、日本人記者団がわっと取り囲む。シアゾンさんも要領を得ていて、「相撲でいえば、うん、土俵際ってところかな」と会議の成り行きの微妙なニュアンスを絶妙の日本語の表現で解説してくれる。「宣言」や「声明」の草案をどこよりも早くすっぱ抜くのが当時の会議取材の目的の一つだったが、それが出来上がる過程の各国の丁々発止のやり取りは、出席者から聞いた記者があとで互いにメモを見ながらすり合わせていくしかない。

短い休憩の時間が終わると、シアゾンさんは再び会議室の中へ。すると、今度は日本人記者がフィリピン人記者に囲まれることになる。「うちの大臣、なんて言ってた?」と英語で聞いてくる。彼らは、日本人記者を大事にする自国の外相をねたんだりはしない。むしろ、大勢の日本人記者に囲まれているのが誇らしい様子だった。フィリピンは外相も記者もみんな、おおらかだった。

◆日本語を話す大使の「平成会」

日本に駐在する外国大使(2013年8月現在で152カ国)の中で、日本語を話す大使で構成する「平成会」という親睦的なグループがある。1990年にスーダンのサイード大使(当時)らが呼びかけて10カ国の大使で発足。最盛期には13カ国の大使が名を連ね、2001年に2度目となる駐日大使に就任したフィリピンのシアゾンさんも一時、会長を務めた。現在のメンバーはベネズエラ、リトアニア、ミクロネシア、モロッコ、パラグアイ、ドイツ、ブルガリア、パラオの計8カ国である。

このうち、ドイツのフォルカー・シュタンツェル大使は「大使日記」というタイトルの日本語のブログを持っており、ほぼ毎日更新している。日本を「第二のふるさと」と公言する大使自らが最初から日本語で書いている。現在は、フランクフルト大学で日本学などを学んだ後、奨学金を得て来日しヒッチハイクで日本を旅した当時の日記を自分で日本語に訳した「日本初滞在日記」や、大使の日々の所感などを載せている。

このうち、ドイツのフォルカー・シュタンツェル大使は「大使日記」というタイトルの日本語のブログを持っており、ほぼ毎日更新している。日本を「第二のふるさと」と公言する大使自らが最初から日本語で書いている。現在は、フランクフルト大学で日本学などを学んだ後、奨学金を得て来日しヒッチハイクで日本を旅した当時の日記を自分で日本語に訳した「日本初滞在日記」や、大使の日々の所感などを載せている。

8月12日の「大使日記」をのぞくと、駐関西ドイツ総領事にこのほど就任したインゴ・カーステンさんのことが書かれていた。「彼は日本人の奥さんがいるので、日本語も話せるし、日本のこともよく理解ができる」と紹介。そして、「ドイツの外務省は彼を総領事として選んだのはよい決定だと思い、彼にそう言った。彼、『賛成』と言う」。昼ご飯の時間なのだろうか、白ワインで乾杯する2人の写真もアップロードされていて、読んでいてほほ笑ましく思った。日本語を話す外国の外交官たちに、僕も思わず乾杯したくなった。

◆米国の徹底した戦時下の日本語研修

日本外務省には、世界の41カ国語についてそれぞれの言葉を専門とする外交官がいる。いわゆるキャリア組の場合は、英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、ロシア後、中国語、アラビア語の7言語(年によっては朝鮮語、ポルトガル語などが含まれる)の中の一つが研修語として指定され、入省直後の4月は、外務省研修所で研修語の学習に集中的に取り組むことになっている。

この研修した言語が、省の内外で「チャイナスクール」「ロシアスクール」などと呼ばれるグループになるのである。それらのスクールは本来、研修した言語を共通点にして他国の外交官や省外の人たちとの人脈作りに生かされるべきものだが、外務省の場合、省内のインナーサークルのような内向きの集まりという印象が強い。

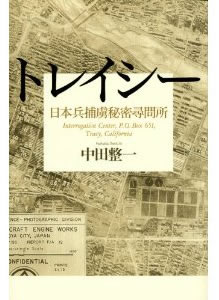

語学研修について視点を変えて少し歴史をさかのぼると、米サンフランシスコ北東部のバイロン・ホットスプリングというところにかつて、米軍が極秘に設けた日本兵捕虜専用の秘密尋問所があった。暗号名は「トレイシー」。太平洋戦争の期間中のことである。米国本土に抑留された日本兵捕虜のうち約2300人をこの施設に移送し、尋問と盗聴で日本の正確な情報を得ていた。

これについては、中田整一の『トレイシー 日本兵捕虜秘密尋問所』(講談社、2010年)が詳しいが、驚かされるのは、米軍は日本兵捕虜を尋問する担当官のために周到に準備し、徹底した日本語研修を行っていたという点である。

これについては、中田整一の『トレイシー 日本兵捕虜秘密尋問所』(講談社、2010年)が詳しいが、驚かされるのは、米軍は日本兵捕虜を尋問する担当官のために周到に準備し、徹底した日本語研修を行っていたという点である。

同書によれば、1941年12月8日、ほとんどの米国人にとって謎ともいえる言語を話す敵との戦争に突入した時点で、言語の面に関しては、日本は米国に対して有利だった。米国海軍では当時、両国の外国語能力を比較して、実用的な日本語を使える米国人1人に対して、英語を使える日本人は、10万人いると推定していたという。

しかし、日本は太平洋戦争中には英米語を「敵性言語」として使用を制限。一方、米国側は海軍に日本語学校を創設し、12~14カ月で有能な通訳者と翻訳者を養成した。開戦前に20万人を超えた海軍将兵の中で日本語の読み書きと会話が完全にできた者はわずか12人だったが、終戦の頃に陸軍情報部がかかえる語学兵は約2000人に膨れ上がっていたという。

同書は「いざ日本との戦争になれば難解な日本語が諜報上の問題になることを見越し、開戦が迫った時期に、通訳者や翻訳者、あるいは尋問官のための語学学校を開設し、早急に養成していった炯眼(けいがん)の士がアメリカ軍にいたことは、注目せねばならない」と指摘している。

◆「日本語人材」確保は喫緊の課題

岸田外相の私的懇談会である「海外における日本語の普及促進に関する有識者懇談会」はこのほど、東南アジア諸国を中心に「日本語教育の需要に対して、教師や教材の手当てが追い付いていない」として、「日本人教師の派遣増による現地教育現場への協力、現地日本語教師の資質・能力の強化及び教材提供」などを求める政策提言を岸田外相に提出した。

提言は「近年、中国をはじめ新興国の経済力が伸長し、自国語普及の取り組みを年々強化する動きがある中、海外における日本語のプレゼンスが相対的に低下」しているとしたうえで、「外国語教育に力を入れている東南アジア地域では、英語が第一外国語として揺るぎ無い地位を確立している一方で、第二外国語については、いわば限られた『パイ』(需要)を、日本語を含む第三言語が奪い合うといった状況を呈しており、日本語が厳しい競争環境におかれていることも忘れてはならない」と指摘している。

例えば、各国内の大学に設置されている中国語の教育施設「孔子学院」は、全世界で06年に49カ国、112カ所だったのが、12年には96カ国、929カ所と設置数が8倍強に増加。また、韓国政府の海外における自国ブランドの韓国語教育機関「世宗学堂」も09年の6カ国、17カ所から、12年には43カ国、90カ所と5倍強に増設され、17年までに計200カ所に増やす目標を立てている。

例えば、各国内の大学に設置されている中国語の教育施設「孔子学院」は、全世界で06年に49カ国、112カ所だったのが、12年には96カ国、929カ所と設置数が8倍強に増加。また、韓国政府の海外における自国ブランドの韓国語教育機関「世宗学堂」も09年の6カ国、17カ所から、12年には43カ国、90カ所と5倍強に増設され、17年までに計200カ所に増やす目標を立てている。

提言はまた、「日本語を学ぶ(ないし学んだ)外国人を『日本語人材』と呼ぶならば、まさに『日本語人材』は日本にとっての貴重な資産である。すなわち、こうした国際的に活躍できる人材は、日本人や日本の社会、文化に関心を持ち、理解を深めた知日派、親日派の母体となり、世界の様々な分野で活躍することで、単に日本と母国との二国間関係のみならず、国際社会における我が国に関する理解の深化や支持に繋がるからである」と強調している。

国際交流基金の調査によると、昨年の海外での日本語学習者は約398万人。日本政府は20年までに500万人とすることを目標に掲げているが、岸田外相や日本の外交官がまず率先して国際舞台の場で日本語をPRしてはどうか。官民を超えた「オールジャパン」というのはいかにも聞こえはいいが、「民のずっと後ろを行く官」といういつまでたっても変わらぬ構図には、もううんざりである。

コメントを残す