小澤 仁(おざわ・ひとし)

バンコック銀行執行副頭取。1977年東海銀行入行。2003年より現職。米国在住10年。バンコク在住27年。趣味:クラシック歌唱、サックス・フルート演奏。

前回に続いて、宮城県の七十七銀行からバンコック銀行日系企業部に出向している巻賢弥(まき・けんや)さんがまとめた世界のスポーツビジネスに実態に関するレポート(全3回シリーズ)を紹介する。今回は、欧州のスポーツについてである。

3.欧州のスポーツ市場について

(1)欧州の主要スポーツ概観

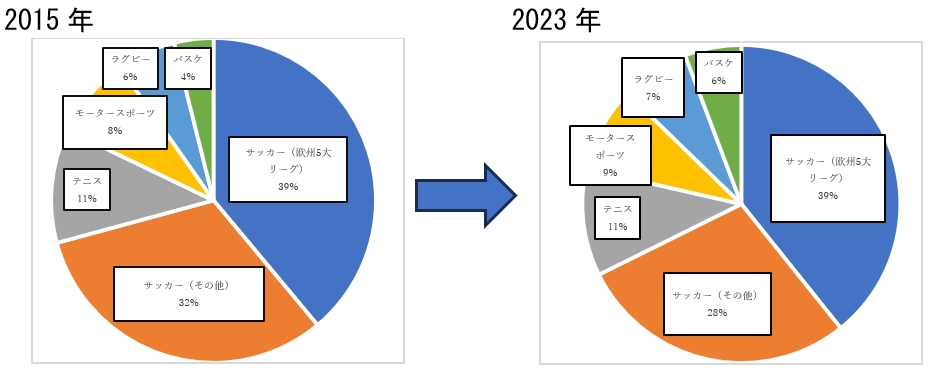

図3 欧州主要スポーツ別売上比率推移

Mordor Intelligenceなどより筆者作成

・2023年の欧州スポーツ市場において、サッカーは全体の67%を占め、絶大な売上規模を誇る。その中でも、欧州5大リーグの売上規模は市場全体の39%を占める。

・2015年と2023年を比較すると、サッカー(その他)の割合が4%減少し、モータースポーツ、ラグビー、バスケの割合が微増した。

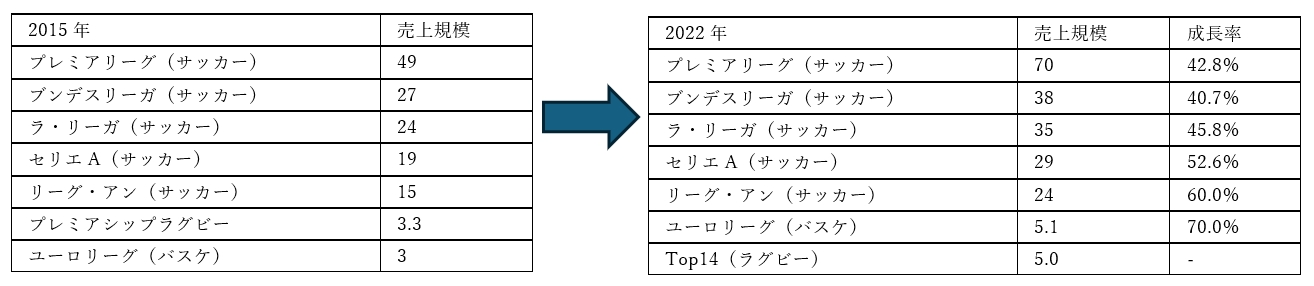

表13 欧州主要スポーツリーグ売上規模ランキング(単位:億ユーロ)

Annual Review of Football Finance、ユーロリーグHP、Rugby Republicより筆者作成

・5位まで全てサッカーリーグが入り、売上規模で6位と大きな差がある。欧州でのサッカー人気、市場規模の大きさがわかる。

・2015年、2022年を比較すると、ユーロリーグについては増収となっている。近年多くの欧州出身選手が活躍するNBAの収益、人気向上も欧州バスケ界の押し上げに貢献していることが増収要因の一つだと思われる。

・欧州スポーツ市場の中で約40%の売上規模を誇る欧州サッカー5大リーグについて考察していく。

(2)欧州5大リーグの売上規模、年棒の比較

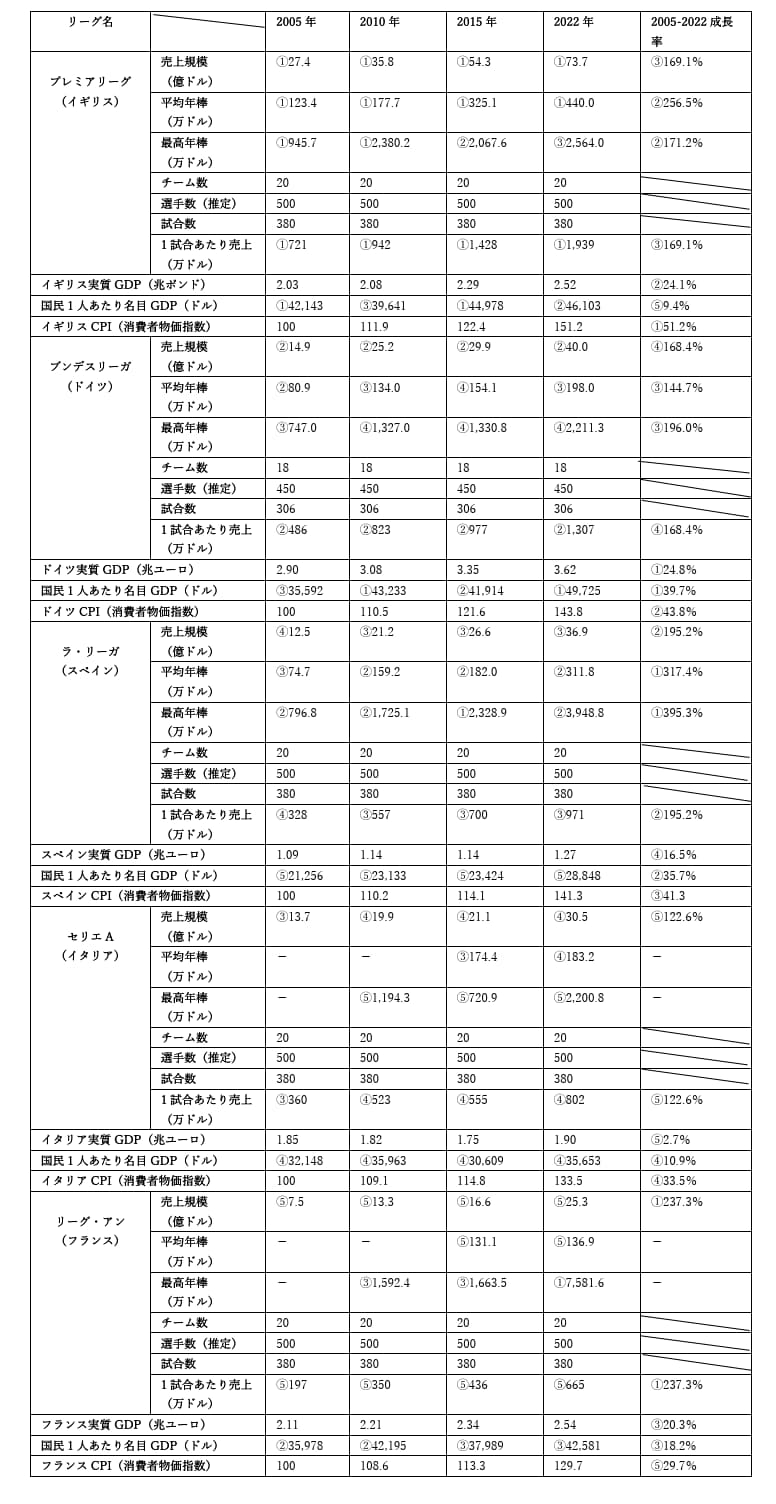

表14 欧州5大リーグ売上と年棒について

Annual Review of Football Finance、footystats、各リーグHP、世界銀行より筆者作成

※選手数は選手登録上限数をチーム数で乗じた数値

※CPIは2005年を基準(100)とした数値

・2022年の売上規模はイギリス>ドイツ>スペイン>イタリア>フランスとなっている。イギリスの売上規模は2位のドイツの2倍近くの規模を誇る。また、平均年棒はイギリス>スペイン>ドイツ>イタリア>フランスの順となっており、売上規模と近似相関関係にある。

・実質GDP(国内総生産)成長率はドイツ>イギリス>フランス>スペイン>イタリアとなっているが、売上規模成長率はフランス>スペイン>イギリス>ドイツ>イタリアとなっており、相関関係が弱いが、いずれもイタリアの成長率が最も低い。イタリアは2005年はスペインよりも売上規模が大きいが自国の経済成長が鈍化したことが影響し、スペインよりも売上規模が小さくなったと考えられる。

・イギリス、スペインは2005年と比べて2022年は売上規模成長率より平均年棒の増加率が大幅に高くなっている。ドイツについては平均年棒増加率が売上規模成長率より低い。

・最高年棒については売上規模の成長率を大幅に超えて高額になっている。特にフランスの最高年棒はパリサンジェルマン所属のキリアム・エムパベ選手の7,200億ユーロとなり他リーグより大幅に高い。最高年棒はクラブの資金力に左右される。

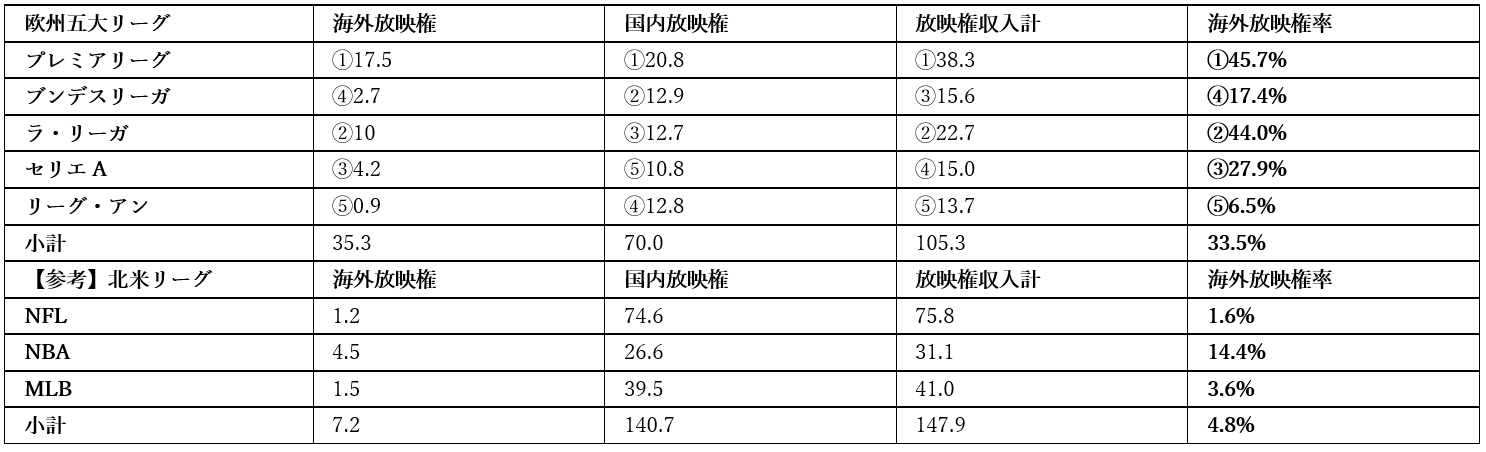

(3)欧州5大リーグの売上構成について

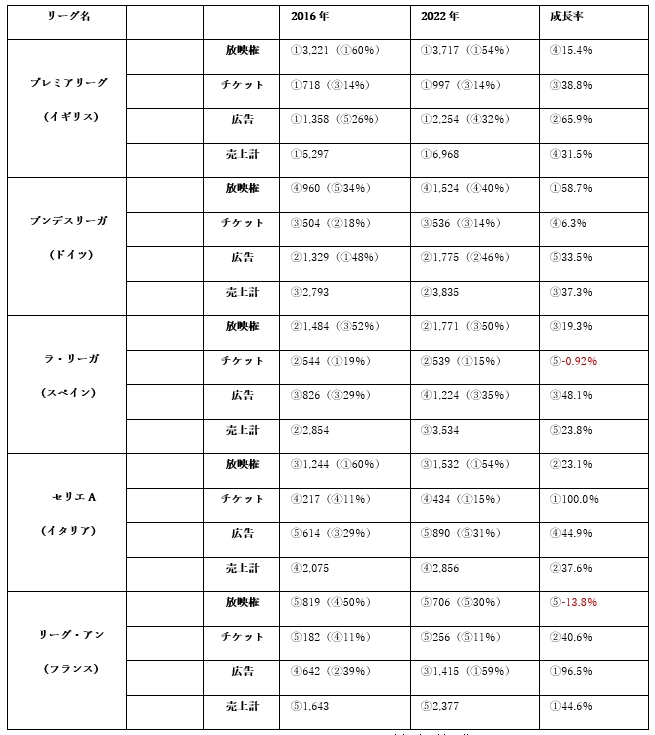

表15 欧州5大リーグ収益構造 単位:百万ユーロ

Annual Review of Football Financeより筆者作成

・イギリスは放映権収入、チケット収入、広告収入のすべての項目で1位である。

・チケット収入と平均年棒はイギリス>スペイン>ドイツ>イタリア>フランスとなっており、相関関係が見てとれる。また、放映権収入についてもイギリス>スペイン>イタリア>ドイツ>フランスとなっており、近似相関関係がある。高年俸の優秀な選手がいることで観戦需要が高まり、その結果としてチケット収入や放映権収入が増加すると考えられる。

・売上構成について、イギリス、スペイン、イタリアは放映権>広告>チケットとなっているが、ドイツ、フランスは広告>放映権>チケットとなっている。放映権収入成長率と広告収入成長率をみると、放映権収入比率が高いイギリス、スペイン、イタリアは広告収入成長率が放映権収入成長率を上回っており、広告収入比率が高いドイツ、フランスはその逆である。

・2022年イギリスの放映権収入は2位のスペインと倍以上の差をつけている。放映権収入が他国と比べ大きく、売上規模に差が出ている。

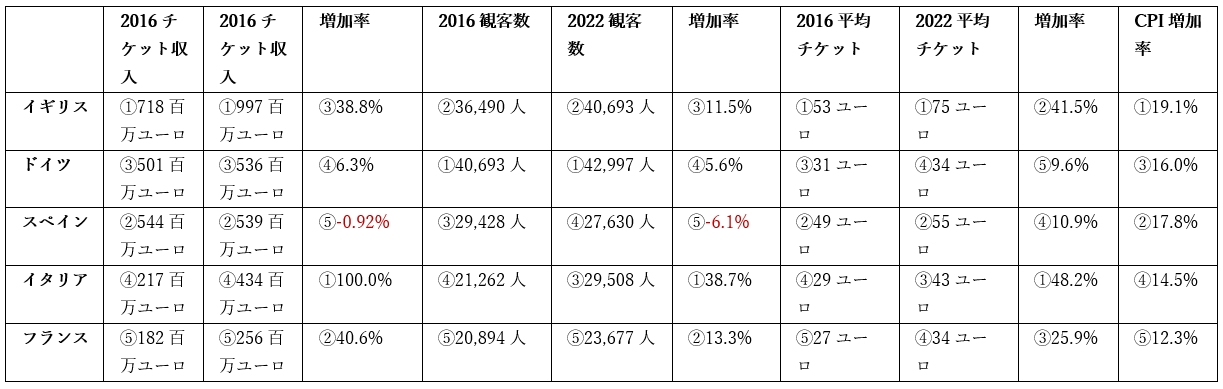

(4)欧州5大リーグ平均観客動員者数とチケット平均価格

表16 欧州5大リーグ平均観客動員者数とチケット平均価格

SOCCERKING、Statistaなどより筆者作成

・2022年のチケット収入はイギリス>スペイン>ドイツ>イタリア>フランス、平均観客数はドイツ>イギリス>イタリア>スペイン>フランス、チケット平均価格はイギリス>スペイン>イタリア>ドイツ=フランスとなっている。平均観客数は1人あたりGDPと近似相対関係になっている。

・平均観客数増加率はイタリア>フランス>イギリス>ドイツ>スペイン、チケット平均価格増加率はイタリア>イギリス>フランス>スペイン>ドイツとなっている。そして、チケット収入の増加率も イタリア>フランス>イギリス>ドイツ>スペインの順で推移しており、観客数の増加とチケット価格の上昇がチケット収入の増加につながっているといえる。

・イギリス、イタリア、フランスは2016年と比べてチケット平均価格が大幅に上がった。平均観客数でもイタリアは大幅な増加となり、平均チケット価格も上がったためチケット収入が2016年比で倍増した。平均観客数の増加率とチケット価格増加率には相関関係があり、平均観客数が増加すると、チケット需要が高まり、チケット価格が高くなると考えられる。

・平均観客数はブンデスリーガがトップとなっている。チケット価格は他リーグと比して安価かつチケットを持っていると試合当日の電車賃を無料にするなどの試みを行い、来場観客数の増加につなげている。また、チケット平均価格はドイツ以外CPI(物価上昇率)増加率を上回る増加率となっている。ドイツはチケット価格の値上げを大きく行っていない。

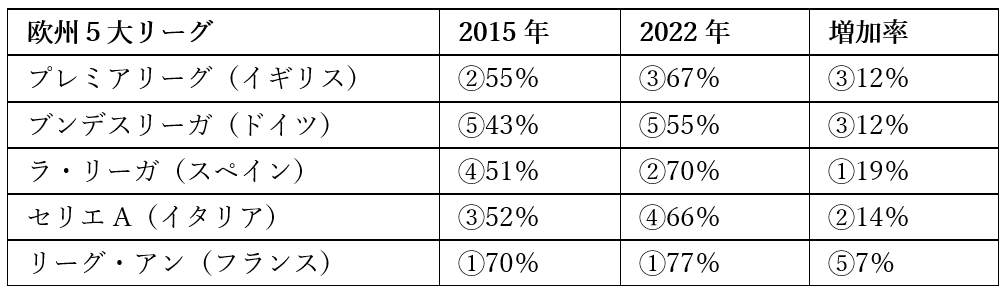

(5)欧州5大リーグ人件費割合と自国出身選手割合について

表17 欧州5大リーグ売上に占める人件費割合

Annual Review of Football Financeより筆者作成

・売上に占める人件費割合はフランス>スペイン>イギリス>イタリア>ドイツとなり、最高年棒はフランス>スペイン>イギリス>ドイツ>イタリアとなり近似相関関係が見てとれる。特定のスター選手への高額年棒が支払われるリーグ程人件費割合が高い。

表18 欧州5大リーグ自国出身選手割合

Transfermarket、Qolyより筆者作成

・自国出身選手割合はスペイン>ドイツ>フランス>イタリア>イギリスとなっている。イギリスは自国出身選手割合が最も低く、世界中60か国の選手が在籍しておりグローバル化が進んでいる。売上規模や高年棒という好条件も海外から選手が集まる要因と考えられる。

・イタリアとフランスは、自国出身選手の割合が大きく減少し、外国人選手の比率が増加している。しかし、表16にある平均観客数のデータでは、近年観客数が増加しており、有望な外国人選手を獲得することで、集客につなげている可能性が高い。

・スペインでは、外国人枠の規制が影響し、自国出身選手の割合が高くなっている。

非EU(欧州連合)国籍選手は3人までしか登録できないルールや、クラブアカデミー出身の選手を一定数登録しなければならない「ホームグロウンルール」があるため、スペイン出身の選手が多くなる。

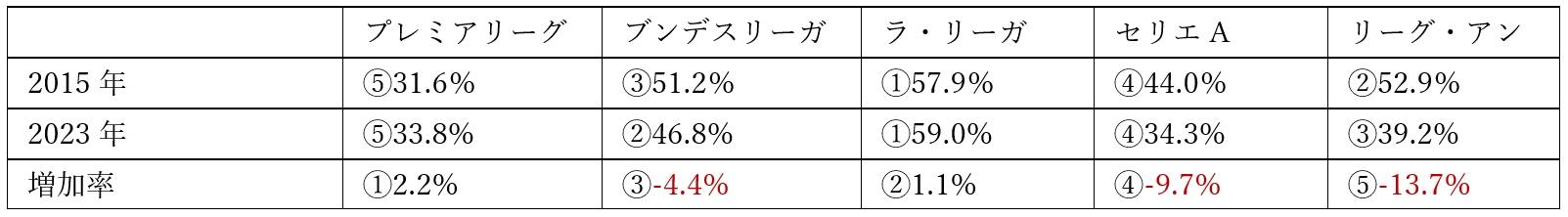

(6)欧州5大リーグの放映権収入について

表19 【2019年】欧州5大リーグ放映権内訳(億ドル)

Sportingintelligenceより筆者作成

・海外放映権収入、割合ともにイギリス>スペイン>イタリア>ドイツ>フランスとなっており、海外放映権収入、割合が高いリーグほど、総放映権収入が高い傾向にある。

・海外放映権割合はイギリス>スペイン>イタリア>ドイツ>NBA>フランス>MLB>NFLとなっており、欧州5大リーグは北米3大リーグと比べて海外放映権率が高い。サッカーは世界中で人気スポーツとなっており、海外視聴者も多いことが要因と考えられる。

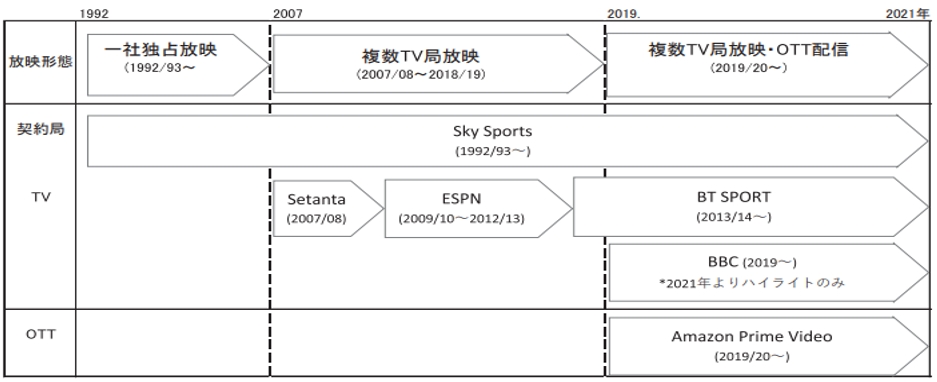

図4 プレミアリーグ放映環境変遷

Jstageより引用

・プレミアリーグ放映権は2007年まではSky Sports(TV)が一社独占契約をしていたが、2008年からESPNやSetantaなど複数TV局で放映。2019年からはOTT事業者であるAmazon Primeが放映権を獲得するなど、近年は複数放映事業者に対して放映権を販売している。

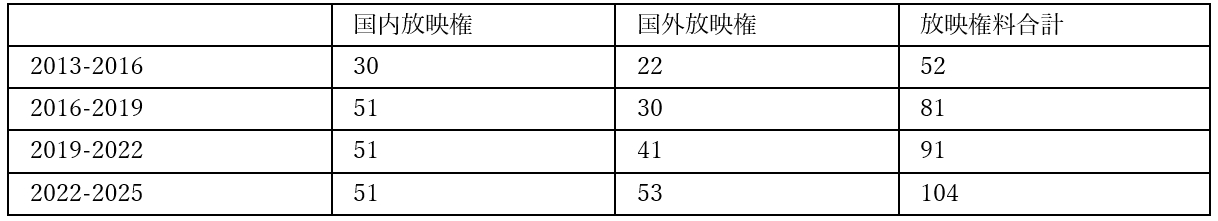

表20 プレミアリーグ放映権料内訳(億ポンド)

SPORT MEDIA RIGHTSより筆者作成

※金額は3年間の合計

・プレミアリーグの売上増加に放映権収入は大きく貢献してきたが、近年では、表20の通り、国内放映権収入の増加が停滞している。主要放送局(Sky Sports、TNT Sportsなど)が既に高額の放映権料を支払っているため、これ以上の価格上昇が難しくなっている。また、視聴者の視聴方法が分散し、有料放送の契約数が伸び悩んでいることも要因となっている。

・一方で、海外放映権収入は増加している。アメリカ(NBCと6年20億ポンドの放映権契約〈出典:BBC〉)、東南アジア(タイの通信企業ジャスミン・インターナショナルと6年4.39億ポンド〈 出典:THE TIMES&THE SUNDAY TIMES〉 )などの新興市場での放映権契約が拡大しており、海外放映権収入は引き続き成長を続け、リーグ全体の収益を押し上げる要因となっている。(以下、次回に続く)

※『バンカーの目のつけどころ 気のつけどころ』過去の関連記事は以下の通り

第297回「日本人が知らない世界のスポーツビジネスの実態(その1)―世界のスポーツ市場の動向とアメリカのスポーツ市場」(2025年8月1日付)

日本人が知らない世界のスポーツビジネスの実態(その1)世界のスポーツ市場の動向とアメリカのスポーツ市場『バンカーの目のつけどころ 気のつけどころ』第297回

[…] https://www.newsyataimura.com/ozawa-179/#more-22537 […]