小澤 仁(おざわ・ひとし)

バンコック銀行執行副頭取。1977年東海銀行入行。2003年より現職。米国在住10年。バンコク在住27年。趣味:クラシック歌唱、サックス・フルート演奏。

前回に続いて、宮城県の七十七銀行からバンコック銀行日系企業部に出向している巻賢弥(まき・けんや)さんがまとめた世界のスポーツビジネスに実態に関するレポート(全3回シリーズ)を紹介する。今回はその最後となる、ブラジル、インド、日本の各国のスポーツ市場と、全体のまとめである。

4.ブラジルのスポーツ市場について

(1)ブラジルのスポーツ市場概観

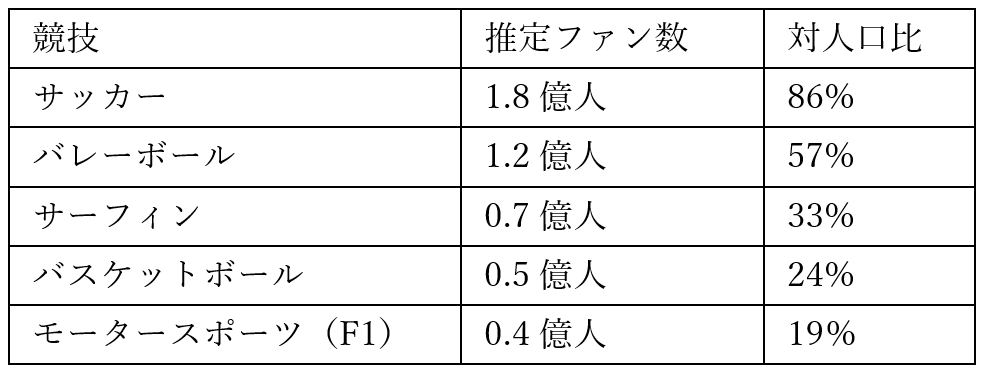

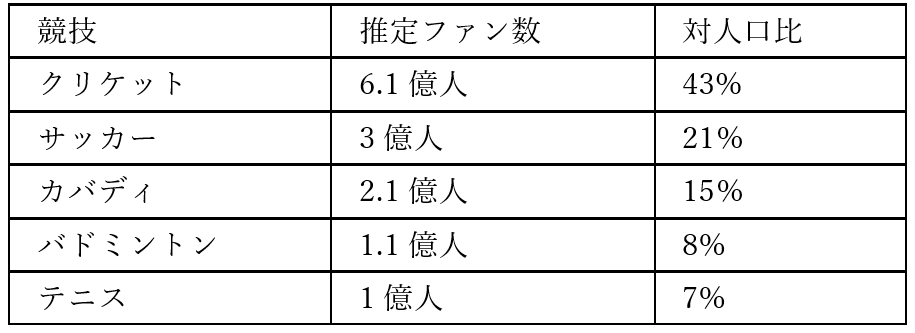

表21【2023年】ブラジルスポーツ別ファン数

各種資料より筆者作成 ※ブラジル人口2.1億人(2023年)

・ブラジルではサッカー、バレーボールが人気スポーツとなっている。1930年代から1950年代にかけてブラジルを率いた当時のヴァルガス大統領が先住民のインディオ、ヨーロッパ系の白人、奴隷として連れてこられた黒人奴隷をまとめるためにサッカーを奨励。ラジオ中継などを通じて大衆の娯楽として広まった。

・データの制約から、ブラジルではサッカーについて考察していく。.

(2)ブラジルサッカーリーグの収益構成について

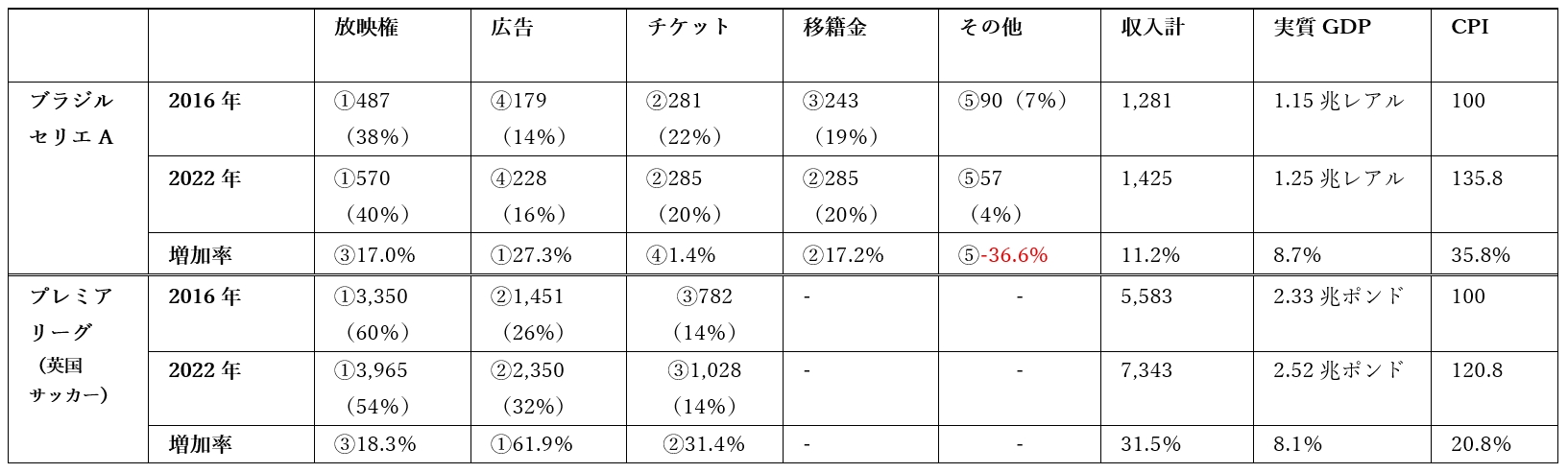

表22 ブラジルセリエA(以下ブラジル)、プレミアリーグ(以下イギリス)売上構成比較(百万ドル)

Sportsvalue、世界銀行より筆者作成

・ブラジルセリエAの売上構成は、放映権、チケット、広告のほか、プレミアリーグにない移籍金収入があり、放映権収入に次ぐ大きな割合を占めている。

・ブラジルセリエAの売上成長率は11.2%で、実質GDP(国内総生産)成長率(8.7%)とほぼ同水準かつCPI(消費者物価指数)増加率35.8%と比較すると売上成長率が遅れている。一方、プレミアリーグの売上成長率は31.5%で、実質GDP成長率(8.1%)を大きく上回っている。これは、プレミアリーグが国内市場だけでなく、海外市場からの放映権収入を大きく伸ばしているのに対し、ブラジルのサッカーは国内の放映権収入に限定されているためと思われる。

・2022年の人口1人あたり名目GDPは、イギリス(46,103ドル)がブラジル(9,256ドル)の約5倍であり、同年の放映権収入と全体収入もそれぞれ6.9倍、5.1倍と、近似相関関係が見られる。しかし、前述の通りプレミアリーグは海外からの収入が大きく、ブラジルは国内を中心に収益を上げており、国内での放映権収入は健闘していると言える。これはブラジル国内でのサッカーの人気が非常に高い証左である。

(3)サッカーリーグの国籍割合とサッカーW杯メンバーの所属リーグ国について

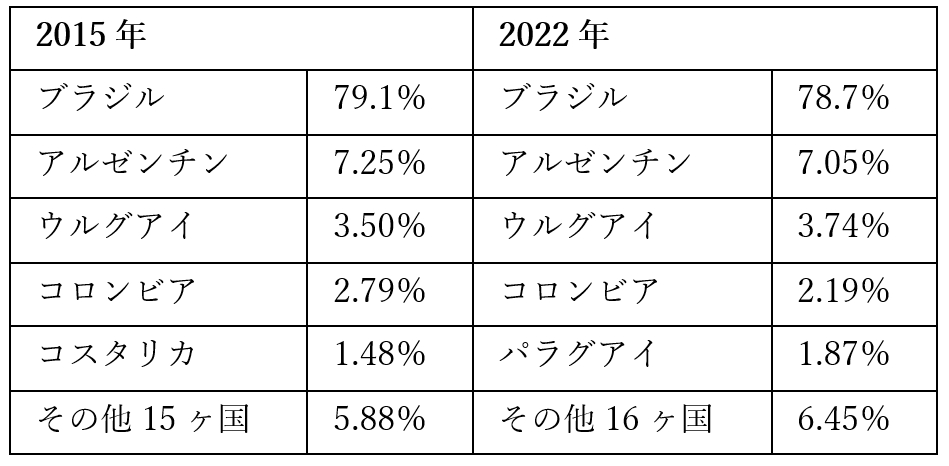

表23 ブラジルセリエA選手国籍割合

Transfermarketより筆者作成

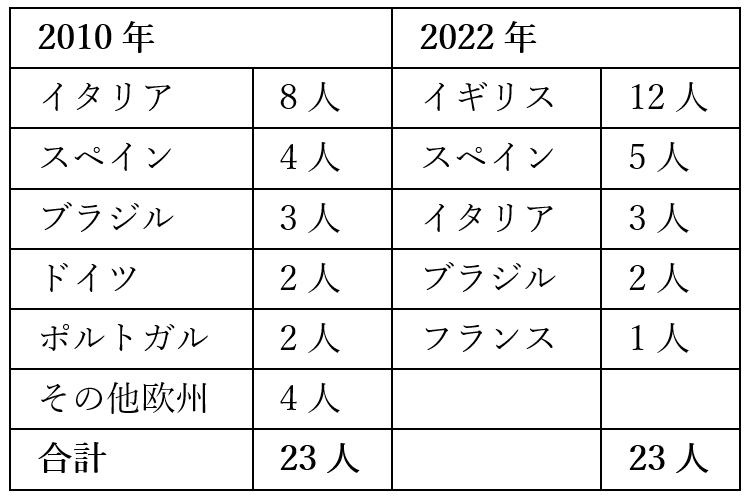

表24 W杯ブラジル代表所属リーグ国

サッカーW杯HPより筆者作成

・欧州主要リーグ(プレミアリーグ、ブンデスリーガ、セリエA、リーグ・アン)では自国の国籍割合が50%に満たないが、ブラジルリーグについては約80%がブラジル人選手である。また、外国人選手についてもほとんどが南米出身選手である。

・表24の通り、2022年ブラジル代表選手のうち自国リーグ選手は2人のみであり、多くの選手が欧州リーグでプレーしている。欧州リーグは移籍金を支払うことで、実力のある選手を獲得していると考えられる。

5.インドのスポーツ市場について

(1)インドのスポーツ市場概観

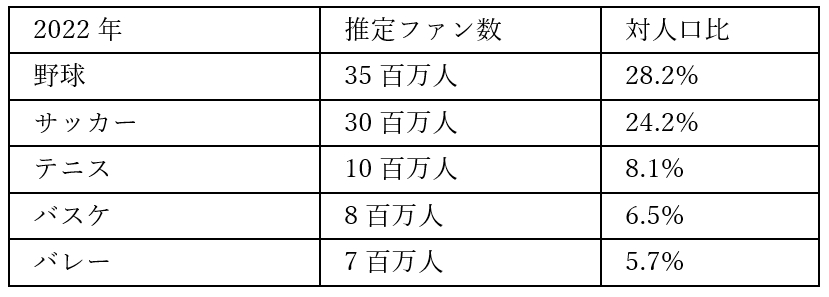

表25【2023年】インドスポーツ別ファン数

ECONOMIC TIMESより筆者作成 ※インド人口14.2億人(2023年)

・インドではクリケットやサッカーの人気が高く、クリケットファン数は人口の43%を占めるとされている。また、クリケット、サッカーはイギリス発祥のスポーツであり、長い間イギリスの植民地であった影響からインド国民に根付いたと考えられる。

・3位のカバディはインド発祥スポーツであり、2千年以上前にできた歴史のあるスポーツである。

・インドの国民的スポーツであるクリケットのプロリーグで2008年に設立されたインディアンプレミアリーグ(以下IPL)について、クリケットと同様試合数が少なくスポーツリーグが一定地域に限られているNFL(アメフト)と比較して考察していく。

(2)インドクリケットリーグ(IPL)の収益構成について

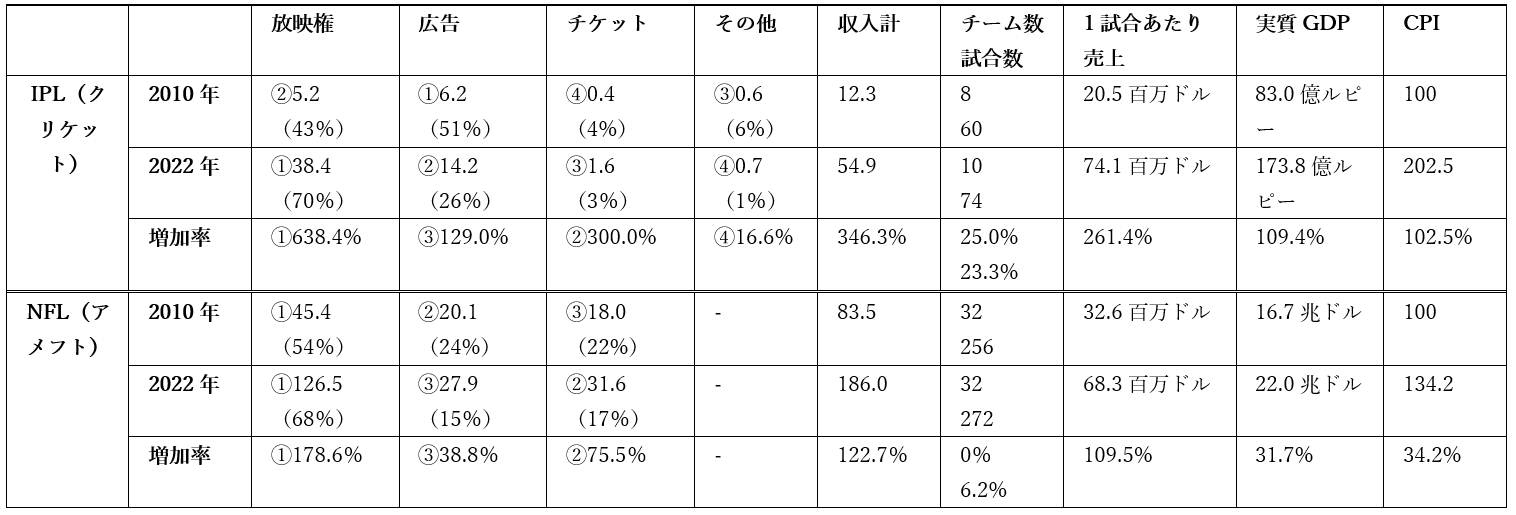

表26 IPL(クリケット)とNFL(アメフト)売上構成比較(単位:億ドル)

BCCI(インドクリケット管理委員会)annual report、sportingintelligence、世界銀行より筆者作成

・両リーグともに、それぞれのリーグ所属国の実質GDP成長率の3~4倍の成長率で売上規模が拡大している。

・両リーグともに2022年の売上構成は放映権>広告>チケットとなっている。2010年-2022年増加率においても放映権>チケット>広告となっている。IPL発足当初は広告収入が主要な収入源となっていたが、放映権収入が主要な収入源となっており、同期間で600%を超える成長率となった。

・IPLは収入の大部分を放映権と広告収入が占めている。クリケットはイギリス連邦諸国(イギリス、インド、オーストラリア、南アフリカなど)を中心として世界中に25億人ものファンがいると推定され、サッカーに次ぐ世界2位のファン数となっており、視聴者数も多い。世界最高峰リーグであるIPLはメディアやスポンサー企業にとってビジネス上、大きな需要があると思われる。2022年のIPLの1試合あたり売上74.1百万ドルであり、68.3百万ドルのNFLよりも高い。

・フォーブス誌とStatistaによると、IPLの1チームあたりの平均資産価値は、2009年の0.67億ドルから、2015年に4.6億ドル、2022年には10.4億ドルへと増加し、2009年から2022年の間で15.5倍に成長した。一方、同期間におけるインドの実質GDPは2.3倍の増加となっており、IPLの市場規模はインド経済の成長スピードを大きく上回って拡大していることがわかる。

(3)IPL1試合あたり平均観客数とチケット価格について

表27 IPLの平均観客数とチケット平均価格について

BCCI(インドクリケット管理委員会)annual report、各種報道記事、世界銀行より筆者作成

・平均観客数についても20%以上増加しているが、チケット推定平均価格は2倍近く増加した。インドの月間平均所得は約32千ルピーであり、IPLの平均チケット価格5,200ルピーはインド人の所得からすると高価である。

6.日本のスポーツ市場について

(1)日本のスポーツ市場概観

表28 日本スポーツ別ファン数(推定)

スポーツ庁世論調査より筆者作成 ※日本人口1.24億人(2022年)

表29 日本スポーツリーグ売上規模

各リーグ決算資料、各種記事より筆者作成

・売上規模では日本は野球、サッカーが3位と差を離して人気スポーツとなっており、プロスポーツリーグについても同様のことが言える。

・野球、相撲は歴史のあるプロスポーツである。売上規模をみると野球はデータ未公表のため比較できないが、大相撲の売上規模は減少している。バスケ、ラグビーは近年実業団からプロリーグ化した。ラグビーは2022年からプロリーグ化したため、2016年の数値は前身である実業団リーグであるトップリーグの数値。

・野球は売上構成未公表のため、サッカー、バスケについて考察していく。

(2)日本のサッカー、バスケのプロリーグ収益構成

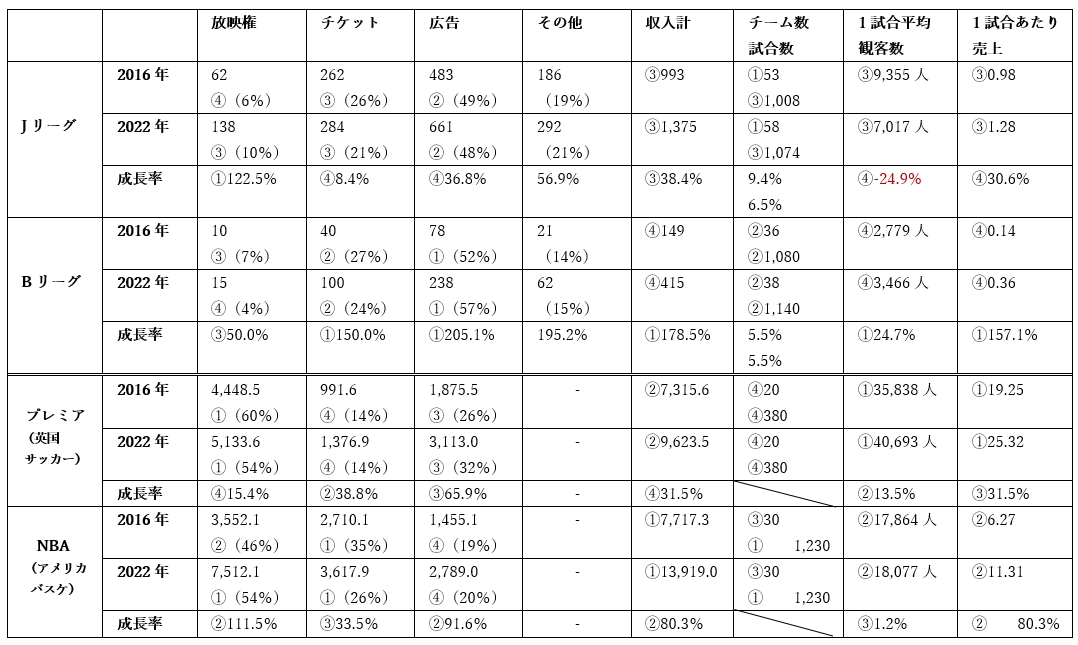

A. Jリーグ(サッカー)とBリーグ(バスケ)売上構成比較

表30 Jリーグ(サッカー)とBリーグ(バスケ)売上構成比較(億円)

スポーツ庁、Jリーグクラブ経営情報開示資料、BリーグHP、Annual Review of Football Finance 、Visual capitalist、世界銀行等より筆者作成

※JリーグはJ1~3、BリーグはB1、2リーグ

※その他:アカデミー関連収入、移籍金収入、スタジアム賃貸、飲食関連収入など

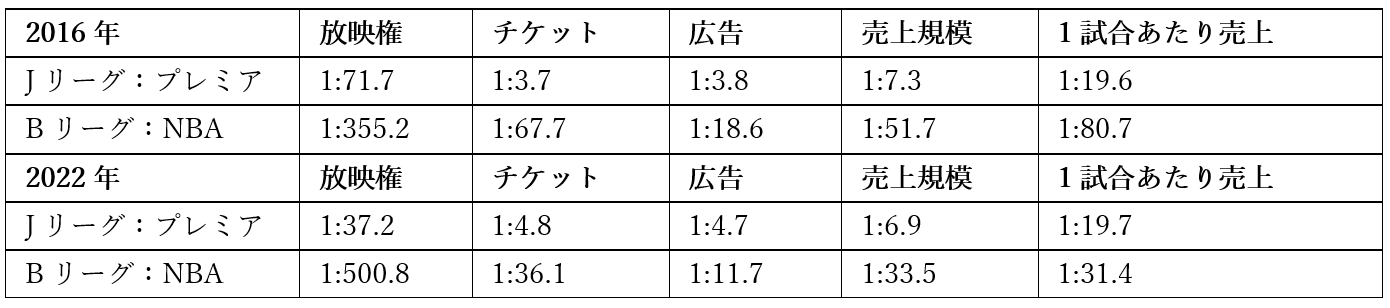

表31 日本のスポーツリーグと世界の主要リーグとの比較

表30より筆者作成

・日本のスポーツリーグと世界の主要リーグとの2022年売上規模の差はJリーグとプレミアリーグは6.9倍、BリーグとNBAは33.5倍の売上規模の差がある。特に放映権収入は37.2倍、500.8倍と大きな差がある。

・2022年の放映権収入比率はプレミア=NBA>Jリーグ>Bリーグとなっており、売上が高いリーグは放映権収入比率が高い。

・放映権収入についてJリーグとプレミアリーグの差は2016年は71.7倍あったが、2022年は37.2倍に縮まった。JリーグがDAZNと大型放映権契約を結んだことが要因である。BリーグとNBAについては同期間でさらに規模が拡大した

・チケット収入比率はNBA>Bリーグ>Jリーグ>プレミアとなり、試合数と相関関係が見てとれる。バスケはサッカーと比べて試合数が多いことでチケット収入の比率が高くなっていると考えられる。

・広告収入比率はBリーグ>Jリーグ>プレミア>NBAとなっており、売上規模と逆相関関係になる。日本のスポーツリーグは広告収入の割合が大きい。他国の主要リーグは放映権収入が主な収入項目となっているが、日本のリーグは広告収入に大きく依存している。多くの日本のスポーツリーグは企業が運営する実業団チームが発祥となり、そこからプロリーグ化した歴史を持つため、体質的に広告、スポンサー収入に依存しているものと考えられる。

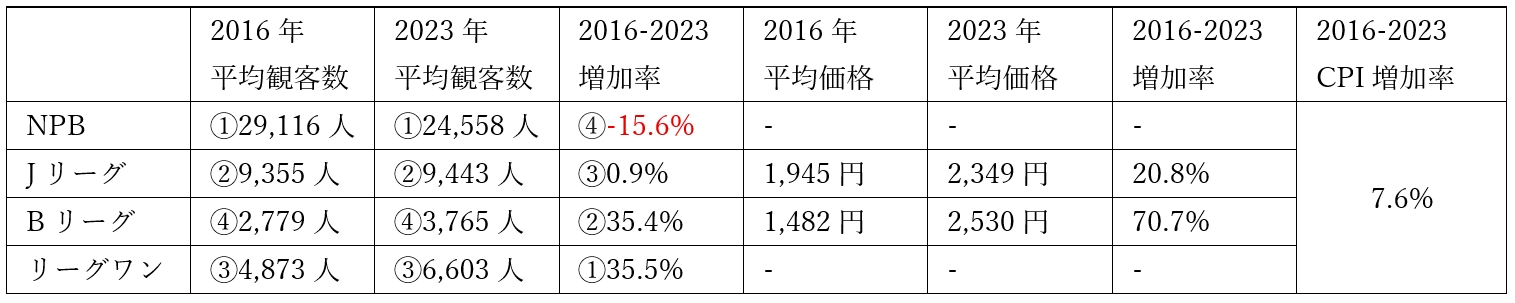

(3)日本のスポーツリーグの平均観客動員者数とチケット平均価格について

表32 NPB(野球)、Jリーグ(サッカー)、Bリーグ(バスケ)、リーグワン(ラグビー)の1試合平均観客数とチケット平均価格について

日本プロ野球HP、Jリーグクラブ経営情報開示資料、BリーグHP、リーグワンHP、世界銀行などより筆者作成

※リーグワンは2022年に設立されたラグビーリーグのため、2016年のデータは前身の社会人実業団リーグであるトップリーグの数値

・1試合平均観客数についてNPBは15.6%減少した。Jリーグについては微増となったが、Bリーグ、リーグワンは35%以上と大きく増加した。

・Bリーグは他リーグと比べ、屋内競技であるため1試合あたりの観客数が少ない。チケット平均価格については、2016年当時はJリーグの方が高価だったものの、Bリーグが2016年に開幕したばかりという背景もあって、2023年時点ではBリーグのチケット平均価格がJリーグを上回っている。

・チケット平均価格についてはJリーグ、Bリーグともに日本のCPI上昇率を上回るチケット平均価格の増加率となった。特にBリーグのチケット平均価格は70.7%増加した。

・リーグワンについても収益関連の資料は公表されていないが、Bリーグと同じく、平均観客数が、大きく増加しており、ファン数も増えていることが考えられる。

・平均観客数のデータからプロスポーツリーグにおける野球人気は下降傾向であり、バスケ、ラグビーの人気が近年高まっている。

7.その1~その3の全体まとめ

①世界のスポーツ市場規模は2010年から2022年にかけて41.5%の成長率となっており、同期間の世界の実質GDP成長率35.5%を超える成長率となっている。特に放映権収入が88%の増加率となっており、スポーツ市場成長の大きな要因となっている。これまでテレビ放送が主流であったスポーツ視聴は、インターネット動画配信(OTT)の普及によって放映権を求める事業者が増えたことがスポーツ放映権料高騰の一因である。

②地域ごとのスポーツ市場規模は北米>欧州・中東・アフリカ(EMEA)>アジア太平洋>南米の順となっており、人口よりも1人あたりGDPの高い地域ほど市場規模が大きい傾向がある。

③アメリカのスポーツ市場はNFL(アメフト)、NBA(バスケ)、MLB(野球)の北米3大リーグが牽引(けんいん)しており、いずれのリーグも世界のスポーツリーグ売上規模でTOP3に位置する。2022年リーグ別売上規模はアメフト>バスケ>野球となっているが、試合数は野球>バスケ>アメフトとなっており、逆相関関係がある。アメリカは世界のOTT市場規模46%を占める最大の国であり、OTT事業者の参入により、放映権収入を中心に売上規模を伸ばしている。収益の柱である放映権収入を増加させるためには、試合数をコントロールする必要がある。

④欧州スポーツ市場はサッカー欧州5大リーグが中心であり、2022年売上規模はプレミア(英)>ブンデス(独)>ラ・リーガ(西)>セリエA(伊)>リーグ・アン(仏)となっており、プレミア(英)が2位のブンデス(独)に2倍近い差をつけている。サッカー欧州5大リーグの2019年海外放映権料率は33.5%であり、北米3大スポーツの平均率4.8%と比べて7倍ほど高く、世界展開してきたビジネスモデルの成功例である。特にプレミアリーグはリーグ・アン(仏)のキリアム・エムパべ選手のような超スター選手に頼ることなく平均年棒が他リーグより高いことが示す通り、まんべんなく優秀な選手が在籍。優秀な選手を平均化して在籍させることにより試合の面白さを作り出している。このため世界中にプレミアリーグのファンが存在し、海外放映権料が増加している。

⑤ブラジルはサッカーが国民的人気となっており、ブラジルサッカーリーグでは多くの選手が欧州など海外へ移籍することで移籍金がリーグの収益源となる点が特徴。プレミアリーグなど欧州のサッカークラブは海外市場からの収益を大きく伸ばしているのに対して、国内市場でのサッカー熱はきわめて高い。

⑥インドはクリケットが国民的スポーツとして人気を誇り、なかでも2008年創設のインディアン・プレミアリーグ(IPL)はインドの実質GDP成長率を大きく上回るスピードで市場規模が拡大している。英国、豪州、南アフリカなどのイギリス連邦諸国を中心に世界中に25億人のファンがおり、海外からの放映権料が主要な収入源となっている。年間試合数が74試合と少なく、1試合あたりの収入は米国のアメフトよりも高い。

⑦日本のスポーツリーグはスポンサー収入などの広告収入への依存が大きく、放映権収入によって収益を伸ばす世界の主要リーグと比べると、ビジネスモデルに差がある。多くの日本のスポーツリーグは企業が運営する実業団チームが発祥となり、そこからプロリーグ化した歴史を持つため、体質的に広告、スポンサー収入に依存しているものと考えられる。

※『バンカーの目のつけどころ 気のつけどころ』過去の関連記事は以下の通り

第298回「日本人が知らない世界のスポーツビジネスの実態(その2)―欧州のスポーツ市場」(2025年8月15日付)

https://www.newsyataimura.com/ozawa-179/#more-22537

第297回「日本人が知らない世界のスポーツビジネスの実態(その1)―世界のスポーツ市場の動向とアメリカのスポーツ市場」(2025年8月1日付)

コメントを残す