古川弘介(ふるかわ・こうすけ)

海外勤務が長く、日本を外から眺めることが多かった。帰国後、日本の社会をより深く知りたいと思い読書会を続けている。最近常勤の仕事から離れ、オープン・カレッジに通い始めた。

◆はじめに

本稿は、「『内部留保』について考える」その1〜4のまとめである。本来連動していた企業利益と賃金・投資が連動しなくなった要因と課題という視点から論点を整理した。

法人企業統計調査が示すのは――内部留保の増加は企業利益の上昇を反映したものであり、企業に財務基盤の強化をもたらしている/一方で企業は1990年代後半以降コストカット経営を進め、人件費や国内投資を抑制している/内部留保は、海外への直接投資や現預金の増加に形を変えている――。

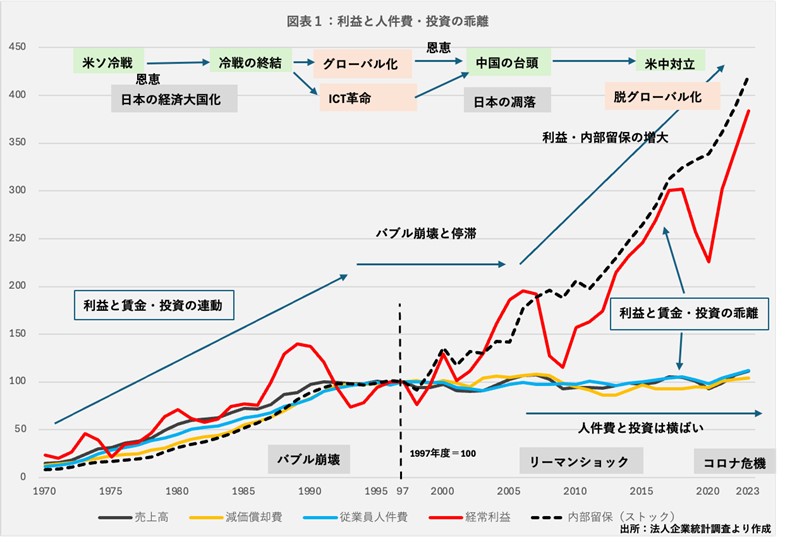

図表1は、1970年以降の企業利益と賃金・投資の推移を表している。

安定成長期は、利益の増加に伴って賃金や設備投資も増えた。しかし2000年代半ば以降、利益が改善しても賃金は上がらず、設備投資を反映する減価償却費も横ばいで推移している。本稿では、連動から乖離(かいり=デカップリング)への変化の要因を、「利益と賃金(=デカップリング1)」、「利益と投資(=デカップリング2)」の2つの方向から考える。

①デカップリング1(利益と賃金の乖離):企業が賃金を抑制したため家計は消費に慎重になり、国内需要の低迷を招いた→家計は賃金を企業に依存

②デカップリング2(利益と投資の乖離):その結果として、国内需要に期待できない企業は、投資に慎重になるという悪循環に陥った→企業は消費需要を家計に依存

企業と家計の依存関係は、物価も賃金も動かないことで均衡が保たれてきたが、海外インフレの到来によってそれが崩れた。物価も賃金も動き出した今が、好循環――企業の投資が財・サービスへの需要を増やし、雇用が生まれ、家計が消費を増やす――の回復に繋(つな)げるチャンスと捉えるべきである。本稿では、チャンスを生かすためには――来年の春闘で賃金を物価上昇率以上に上げる――必要があることを明らかにしたい。

◆デカップリング1(利益と賃金の乖離)

⚫️実質労働生産性と実質賃金の乖離

前々稿では、1人当たり付加価値(労働生産性)と1人当たり人件費の推移を比較することで、生産性の向上に見合った賃上げが行われていないことを示した。これは名目ベースの比較なので、本稿では実質ベースにおいても賃金と労働生産性が乖離していることを示したい。

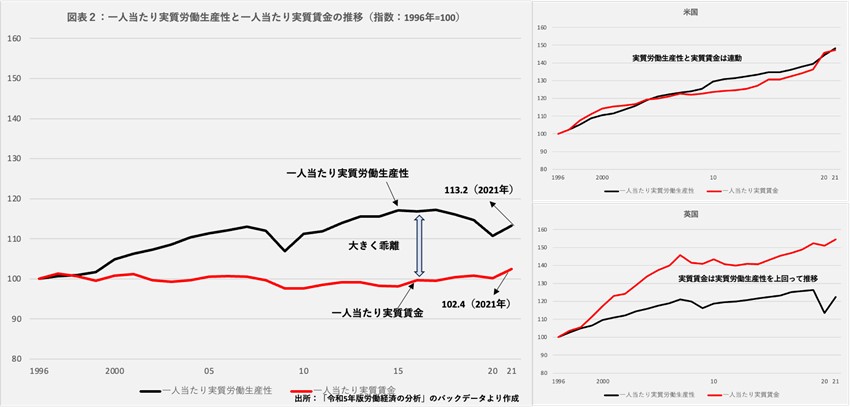

図表2は、厚生労働省のデータをもとに、1990年代後半以降の1人当たり実質労働生産性指数と1人当たり実質賃金指数の推移を表している。日本は「労働生産性が低いので賃金が上がらない」というのは思い込みに過ぎず、現実は「労働生産性が上がっているにもかかわらず、賃金は全く上がっていない」のである。労働分配率が低下を続けているのはそのためである。

なお、同省の『令和5年版労働経済の分析』では国際比較を行っている。米国は労働生産性の上昇幅は日本より大きいが、実質賃金も同じだけ上がって連動している。英国は日本と逆で、なんと実質賃金が実質労働生産性を大きく上回る形で乖離が続いているのである。

生産性を上回る賃上げを長期間続けて英国は大丈夫なのかと思ってしまうが、IMF(国際通貨基金)は英国(人口68百万人)が2030年には名目GDP(国内総生産)で日本(人口1億25百万人)を抜いて世界5位(日本は6位に転落)になると予測している(*注1)。英国は、サービス産業主導経済とされるが金融やテクノロジー、製薬産業も強く、投資を呼び込むことで高賃金の雇用創出に成功している。為替(円安)の影響があるとはいえ、人口が日本の約半分しかない成熟国の英国が復活しているのである。日本にもできると考えるべきだ。

実質労働生産性が伸びているにもかかわらず、実質賃金が横ばいなのは、日本に特徴的に見られる現象である。日本も実質賃金を上げることで成長を目指す方向に転換すべき時と考える。

⚫️乖離の要因

前々稿で挙げた3つの要因――(1)リスク回避的な企業行動(2)企業へのコストカット圧力(3)賃金が上がりにくい雇用慣行――に、「(4)労働者の賃上げ意識の低さ」を加えた。

(1)リスク回避的な企業行動:メインバンク制の実質的崩壊で銀行を頼れなくなった企業が、経済危機のような将来リスクに備えて人件費などのコスト削減に努めて現預金をため込むようになった

(2)企業へのコストカット圧力が強まりコストカット経営に傾斜:日本の競争相手として台頭したアジア新興国メーカーとの消耗(しょうもう)戦の中で、コストカットを強いられた

(3)賃金が上がりにくい雇用慣行

①日本のメンバーシップ型雇用(慣行)では、企業は正社員の雇用責任を負わされている。そのため非正規社員の増加によって人件費を低下させた→全体の人件費を下げる効果

②定年年齢の引き上げを背景に正社員も昇進速度の鈍化などによって賃金が抑制された

③労働組合の交渉力の弱さ:企業別組合で労使一体的性格が強く、交渉力に乏しい。また労働組合の組織率(*注2)も低下傾向が続く

(4)労働者の賃上げ意識の低さ:経済学者の渡辺努(東京大学名誉教授)は――日本の労働者は賃金を上げて欲しいという働きかけが欧米と比べて少ない。労働者としての権利意識は異常に弱いので、もっと強く持つべき――と指摘する。これが、後述する渡辺の「将来の賃上げ目標」の提示という案につながっている。なお、渡辺は、(消費者としては)自分が買う時の“もの”の値段については非常に強い意識(権利意識)を持っていると指摘している。ともに思い当たることの多い指摘である

⚫️課題

(1)リスク回避的な企業行動は、後述する国内投資にも大きな影響を与えている問題である。企業はインフレのために賃上げに動いているが、自己防衛的な経営が変化したわけではないと思われる。企業を賃上げに向かわせるためには、(横並び意識が強いので)春闘で全体の流れを作り出すことが効果的だと思われる

(2)企業がコストカット経営に傾斜したのは、雇用維持の代償としての側面がある。ただし大きな時代環境の変化という視点で見れば、冷戦崩壊を契機としたグローバル化とICT(情報通信技術)革命に日本企業が乗り遅れたことが根底にある。コスト競争から脱却するには、過去の成功モデルへの固執をやめて、高付加価値分野を開拓していくしかないが、そのためには人的資源への投資強化は不可欠である

(3)日本型メンバーシップ雇用は、ジョブ型導入企業の増加や若年層の労働意識の変化によって、徐々にではあるが変化の兆しが見られる。一方、非正規雇用の拡大による格差の拡大は依然深刻な問題である。引き続き「最低賃金の引き上げ」、「同一労働同一賃金」を推し進める必要がある。また、労働組合の交渉力の弱さは大きな課題であるが、後述する連合の賃上げ目標設定は、経営側を巻き込んだ流れをつくることで、交渉力の弱さをカバーする武器となる可能性がある

(4)労働者の賃金に関する権利意識の弱さの背景には、賃金も物価も動かないというデフレ状態が長く続いたためそれに慣れてしまったことがある。後述する渡辺の提案は、労働者の意識改革を促すことを意図しているのである。

◆デカップリング2(利益と国内投資の乖離)

⚫️企業の投資行動の慎重化の要因

企業が国内で投資に慎重な要因は大きく2つに分けられる。

(1)国内需要への期待の低さ:国内需要に対する期待の低さによって、大企業は相対的に高い成長率が見込まれる海外への直接投資に向かい、中小企業は万一の場合に備えて現預金を積み増した。企業の国内需要見通しに関しては、少子高齢化といった人口構造の変化が要因として挙げられることが多い。しかし企業の意思決定には、そうした長期要因よりも短・中期要因の消費者の需要不足が大きな影響を与えていると考える

(2)経営に関わる問題:前述のリスク回避的な企業行動によって、人件費だけではなく企業は投資も抑制して、無借金経営の維持が目標のようになってしまっている。その根底には「アニマルスピリット」の喪失があると考える

⚫️課題

(1)国内需要不足は、短・中期要因の消費不足対策が課題である。消費者は労働者でもあり、賃金が上がらないことが需要不足の根本原因である。したがって実質労働生産性の伸びに対応した実質賃金の引き上げが有効な対策と考えられる。海外への直接投資は、横展開が中心で、一巡すると落ち着いてくる可能性がある。賃上げで国内市場が伸びるという期待が生まれれば、投資に向けての動きがもっと出てくるのではないか

(2)経営要因については、経営学者の野中郁次郎の「日本企業は過去の成功体験にとらわれて環境変化に対応する『自己革新能力の欠如』に陥った」という分析が説得的である。野中が言いたいことは――

①企業の原点は「社会的使命の自覚」にある

②企業は社会的使命と利益の両立という難事を追求することで存続しうる

③上記①②のためには挑戦と自己革新を続けるしか道はない(→アニマルスピリットとは、変化を恐れないということ)

◆まとめ

企業は、内部留保を厚くする一方で、利益を賃金や国内投資に回さないようになった。それが構造化することで、長期的な需要不足と成長の停滞をもたらした。その結果が、物価も賃金も動かないデフレ状態を生み出したのである。

日銀の異次元緩和政策は、デフレが長期停滞の原因だとみなして、ゼロ金利で金融を大幅に緩和すれば、企業が国内投資に動き出すと考えたのである。しかし企業は動かなかった。インフレ目標2%を掲げた「期待(予想)」に働きかける政策が空振りに終わったのは、国内需要に期待できないので企業は投資をしなかったからである。そして国内需要が乏しいのは、賃金が上がらない限り消費者は消費を増やせないからだ。

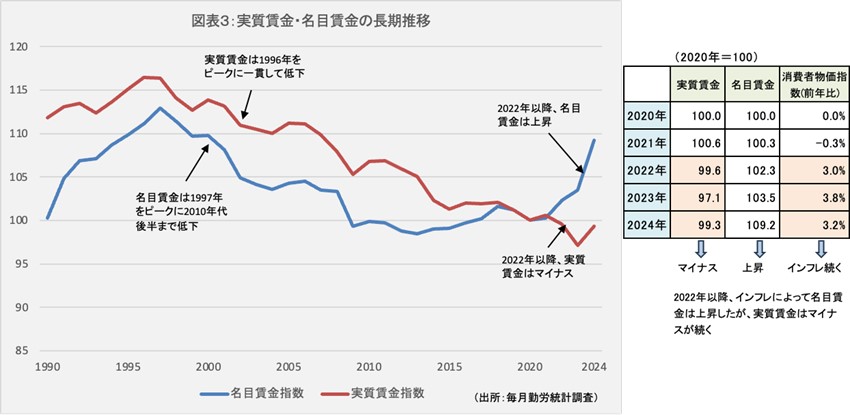

図表3は、名目賃金と実質賃金の長期推移を表している。ともに1990年代の後半をピークに低下しているが、2022年以降は名目賃金の上昇が見られるようになった。ただし物価上昇率が高止まりしているため実質賃金は依然マイナスが続いている。

物価が先に動き出したのは、コロナ禍からの回復期に起きた海外インフレが日本に波及したことと、過度の円安によるものである。しかし、物価が動き出し、十分とは言えないまでも賃金も動き出したのである。

この機会を好循環の回復に繋げるための課題は、「来年の春闘で賃金を物価上昇率以上に上げる」ことである。前稿では――日本では労働生産性の上昇に見合った賃上げが行われてこなかった。労働組合は過去の積み残し分も含めた賃上げを要求すべきである。それを実現するには、来年の春闘でもっと戦闘的になる必要がある。ただし雇用維持を最優先する日本の組合の体質を考えれば、賃上げで経営側と厳しく対立できないのではないかと懸念する――と書いた。

そうした課題を乗り越えるために、新しい発想の賃上げ要求が検討されている。連合(*注3)は、経済学者を集めた委員会で議論を重ね、報告書を公表している(*注4)。その中心人物が渡辺である。報告書をもとに、渡辺の著書や発信情報を読んで(*注5)、委員会の提案内容の核となる「フォーワードガイダンスとしての賃金要求基準」について以下まとめた。

なお、連合の加盟組合員は約700万人である(雇用者数5800万人の1割強)。連合に入っていない組合や非正規雇用者の多くは含まれない(*注6)ので全ての労働者を代表しているわけではない。また、春闘で5%賃上げといっても全体が上がるわけではない。しかし、全体の動きを引っ張る形で、波及効果が期待できるので、連合の動きは重要な意味を持つ。実際、最近の賃上げの流れをリードしてきたのは連合である。

⚫️新しい発想の提案:将来の賃上げ目標の設定

渡辺は、物価も賃金も上がらないという人々のノルム(社会的規範)があることで、物価も賃金も動かなくなったと考える。2022年以降のインフレによって物価は上がるというイメージが労働者の間で共有されてきたが、賃金はそうなっていない。将来の賃上げの目安を定めることで、賃金も上がり続けていくというイメージを持ってもらうという意味を込めたという。

具体的には、日銀の物価目標(2%)を賃上げのベースに置いて、生産性の上昇や定期昇給分を上乗せする形で連合の春闘での要求基準を決めるという。イメージするのは、物価目標(2%)+生産性上昇(1%)+定期昇給(2%)=5%である(連合の要求は未定)。実際の物価上昇率が目標の2%を上回った場合は、翌年の物価目標に上乗せすることも検討する。

従来、連合は「過去」の物価上昇分を要求に反映させてきた。それを、物価目標という「将来」を見据える発想に転換するのである。フォーワードガイダンスとは、中央銀行が将来の金融政策を前もって表明し、人々の期待や予想に働きかけることを指す。渡辺は同じ考え方を賃上げに応用しようとするのである。異次元緩和ではこの「期待(予想)」に働きかける政策は、「企業の借り入れ増→投資増」の動きを作り出すことに失敗した。原因は、消費需要に期待できない企業は借り入れに動かなかったからである。今回は、消費需要を増やすために賃金を引き上げるという試みであり、(利益を見れば)企業は払える十分な体力があるので、機能すると考える。「期待」に働きかける政策は、経済の内部に実体がないと効果がないことには変わりがない。

また渡辺は、賃上げ要求を決める際に、企業業績を要件から外すべきだという。最初から企業が払えるかどうかということを考慮するということになるからだ。本来「労働者はいくらもらうべきか」から出発すべきだというのである。したがって、今後は――物価がどれだけ上がるか・人手不足がどのくらい深刻なのか――を考慮して要求水準を決定すべきだと主張する。これは正論である。最終的にどのような形になるかはまだわからないが、渡辺は日本の従来の労働組合の常識的要求から見ればかなり大胆なことを考えているようだ。

一方の経団連は、今年の春闘で「賃上げの力強いモメンタム(勢い)を定着させる重要性」を唱えていた。来年の春闘に向けた会合でも同じ指針を掲げる考えを確認したという。企業には、具体策として「複数年にわたる引き上げ目標の検討」を織り込む方向で調整すると報じられている(*注7)。連合と同じ問題意識を有した動きだと思われる。

来年の春闘は、経済の長期低迷からの脱却の契機となる可能性がある。労使の問題意識のベクトルは合っている。残る懸念は、政治である。岸田政権は「物価高を上回る所得増」を掲げ、石破政権もそれを継承している。春闘に介入して経団連に賃上げを働きかけ、経団連も協力的だった。しかし、現在の政治は混迷状態にあり、支援に本気で取り組めるのか懸念される。

(*注1)「日本、GDP5位に転落――IMF来年予測インドが上回る」2025年10月17日付日本経済新聞。2030年予測では4位インド、5位英国、日本は6位となる。なお、記事のIMF統計は名目GDPの2030年予測である。購買力平価(PPP)ベースでは日本のGDPは名目より大きくなる

(*注2)労働組合の推定組織率(雇用者数に対する労働組合員数の割合)は16.1%。1990年の25%から低下が続く。(出所:令和6年労働組合基礎調査の概況:厚生労働省)

(*注3)日本労働組合総連合会は産業別全国組合(単産)が加盟する日本最大のナショナルセンター(全国中央組織)である。加盟組合員は約700万人

(*注4)「連合『未来つくり春闘』評価委員会報告書」2025年9月19日

(*注5)渡辺の著書『物価とは何か』『世界インフレの謎』、レポート「『賃金と物価の好循環』への道筋」月刊資本市場2023年10月(No.458)、ECONOMICS101「来年の賃金どれだけ上がる?」渡辺努vs永濱利廣(PIVOT〈2025年9月2日〉)

(*注6)連合に加盟している産業別労働組合のUAゼンセン(全国繊維化学食品流通サービス一般労働組合同盟)は、パートなどの非正規労働者の組織化に力を入れており、組合員数(190万人)を増加させている。現在の組合員に占める割合は非正規労働者の方が多い(出所:UAゼンセンホームページなど)

(*注7)「賃上げの力強いモメンタムを定着させる重要性を提唱――経団連が『2025年版経営労働政策特別委員会報告』を発表」(出所:独立行政法人労働政策研究・研修機構ビジネス・レーバー・トレンド2025年3月号)。「給料目減り、3年で4%超 経済界『複数年賃上げ』探る」(2025年9月23日付日本経済新聞)

※『視点を磨き、視野を広げる』過去の関連記事は以下の通り

第84回「『内部留保』について考える」(その4)「企業の資金余剰」(2025年10月6日付)

第83回「『内部留保』について考える」(その3)「その3利益が増えても賃金が上がらない要因」(2025年8月18日付)

第82回「『内部留保』について考える」(その2)「内部留保から見た日本企業の『変化』」(2025年7月2日付)

第81回「『内部留保』について考える」(その1)「内部留保の概要」(2025年5月7日付)

コメントを残す