小澤 仁(おざわ・ひとし)

バンコック銀行執行副頭取。1977年東海銀行入行。2003年より現職。米国在住10年。バンコク在住27年。趣味:クラシック歌唱、サックス・フルート演奏。

2011年3月11日に発生した東日本大震災により、日本全国の原発は安全対策を行うためにいったん全面的に運転を停止。しかし、ひっ迫する電力事情と原発の低コストを売りとして徐々に原発の再稼働が始まり、25年8月現在36基の原発のうち14基が再稼働(うち3基は停止中)し、今後この数が増えていくと見込まれている。

しかし、本当に原発が安全な発電方法であるためには何をしたらよいのか。また、原発は本当に低コストな発電方法と言えるのか。原発そのものの仕組みが難しいため、私たちがこれらについて検証するにはかなりの困難が生じる。こうした難しい課題についてこれまで上中2回に分けて解説してきたが、最終回となる今回(下)は放射性廃棄物の処理・廃炉に関するリスクなどについて説明し、併せて上中下の全体を総括する。

3.放射性廃棄物の処理・廃炉に関するリスクについて

原子力発電所では事故の他に原子力発電所から発生する放射性廃棄物の処理・廃炉に関するリスクも存在する。

(1)日本で放射性廃棄物の処理・廃炉について

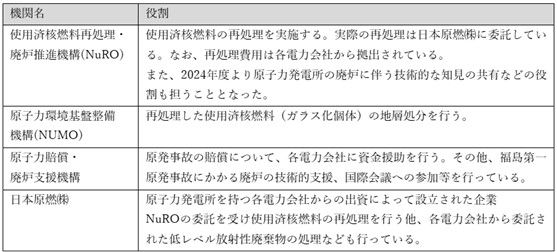

<表5:日本で放射性廃棄物の処理・廃炉にかかわる機関>

※各種ウェブサイトより作成

(2)使用済核燃料の処分方法について

①再処理による処分と直接処分

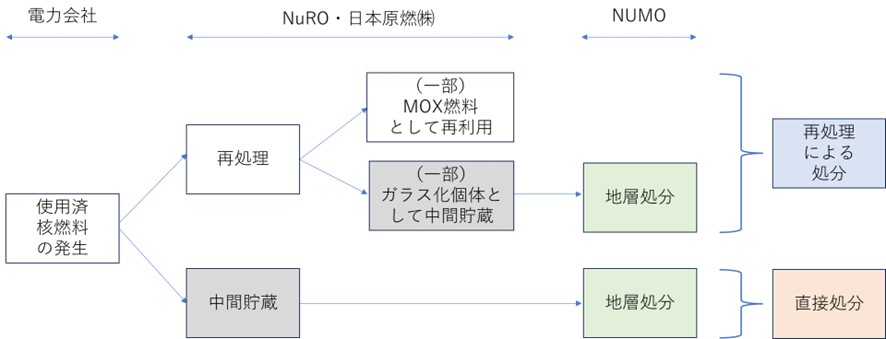

<図12:使用済核燃料の処分の流れ>

※ムページより作成各種ホー

使用済核燃料の処分は、地下300mの地中に埋設する地層処分を行う必要がある。使用済核燃料の内30%の放射性物質が1万年以上残留し、人類が地上で管理し続けることは極めて難しいためである。処分には使用済核燃料を直接地層処分する方式と再処理によって発生したガラス化個体を地層処分する方式の二つがある。

②使用済核燃料の再処理について

日本の原子力発電所では再処理による地層処分を行っている。

使用済核燃料は再処理によってウランおよびプルトニウムを取り出してMOX燃料(Mixed OXide 「混合された酸化物」の意) として利用することができる。使用済核燃料の97%はMOX燃料として再利用することができるため、燃料費削減のために再処理は非常に有用である。

MOX燃料として利用しない放射性物質は漏洩(ろうえい)を防ぐため、ガラスに閉じ込めたうえで処分する(ガラス化個体)。ガラス化個体の堆積は使用済核燃料の4分の1であり、保管および地層処分のコストを低下させることができる。また、ガラス化個体はウランやプルトニウムを含まないため、核分裂の危険性が極めて低い。

各原子力会社は、NuROに対し使用済核燃料再処理拠出費を拠出している。その後、NuROは日本原燃㈱に再処理を委託する。

日本原燃㈱では日本原燃㈱は2026年の再処理工場稼働を目指しているものの、これまで実際の再処理事業実績はない。稼働の延期は27回目におよび、実際に予定通り稼働するかは不透明である。

(2)使用済核燃料処分にかかる諸外国の動向

①諸外国の動向

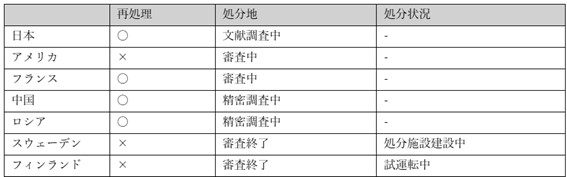

<表6:地層処分にかかる諸外国の動向>

※各国政府公表資料による 文献調査:処分地候補の選定調査、精密調査:処分候補地の地質調査

使用済核燃料の地層処分では処分期間が1万年を超えるため、処分地の決定が重要になる。使用済核燃料が既存して放射性物質が漏洩しないよう、地震・噴火などの災害の起きにくい処分地を選定する必要がある。

日本ではNUMOが地層処分を実施することとしており、現在処分候補地を選定中である。災害大国である日本において地層処分に耐えうる土地を見つけることは難しく、原子力発電所のコストとしても換算されていない。

②フィンランドにおける地層処分決定について

世界に先駆けて最終処分場の試運転を開始したフィンランドでは、同国のオルキオルト島を処分場とした。オルキオルト島の地盤は今後1万年での隆起が40mほどと想定されている。また、フィンランドはほとんど地震がおきない地域である。

フィンランドでは日本が現在行っている処分地候補の選定について1983年より開始しており早期に処分地選定に取り組んだことが早期運転開始につながっている。なお、日本の文献調査は2020年より北海道の寿都町(すっつちょう)と神恵内村(かもえないむら)で始まっている。

(3)廃炉にかかる放射性廃棄物の処理について

放射性廃棄物は使用済核燃料だけでなく、廃炉によってもコンクリートや廃液、制御棒などから発生する。

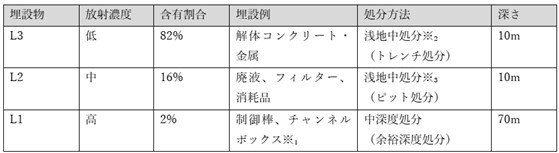

<表7:放射性廃棄物の埋設実績について>

※日本原燃㈱ホームページより作成

※₁チャンネルボックス:燃料棒を格納する箱、燃料棒自体は高レベル放射性廃棄物

※₂トレンチ処分:廃棄物をコンクリートなどで覆わない処分場で処理する

※₃ピット処分:廃棄物をコンクリートで覆った処理場で処分する。コンクリートによって放射能の外部への流出を抑えることができる

原子力発電所の廃炉作業を行うと、多くの放射性廃棄物が発生する。廃炉で発生する放射性廃棄物は、放射濃度からL3、L2、L1と定められているが、これらの処分方針は明確には決まっていない。

L3については、廃炉を行う各発電所が主体となって埋設作業を行うことになっているが、東海原発を除き埋設場所は決定されていない。

L2については日本原燃㈱が処分する。日本原燃㈱は現在既に原子力発電所の運営から発生したL2を受け入れている。廃炉によってさらにL2が発生すれば、当該処分費用がさらに発生すると予想される。

L1の処分方法である中深度処分について、処分の方法、場所、主体などについては具体的に法律では定められておらず、処分自体も進んでいない。

4.原子力発電の損益計算書からの検討

福島第一原発事故以降、日本では原子力発電所の稼働が停止された。その後、既存の原子力発電所の再稼働と廃炉が並行して進められている。

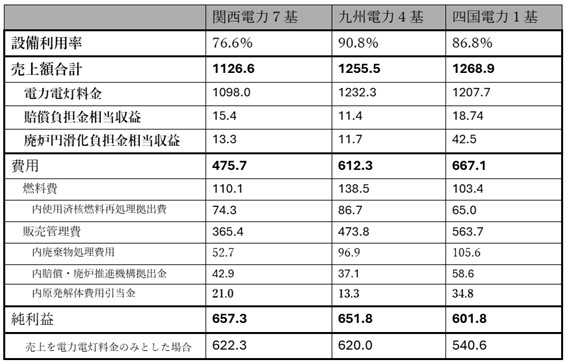

<表7:2023年度末時点で原発を稼働させている電力会社の1基当たり収益>

(単位:百万$、1$=132.44円)

※各社2023年度有価証券報告書より作成

(1)純利益・売り上げの分析

①収益の分析

2023年度時点で原子力発電を行っている3電力会社の1基あたりの純利益についてみると全て黒字となっている。利益は原子炉の基数が多いほど大きくなっており全体としてスケールメリットの恩恵を受けやすい構造であることがわかる。

また、各社は電力電灯料金の他に、原発事故に対する損害賠償金(賠償負担金相当収益)、廃炉費用(廃炉円滑化負担金相当収益)について利用者から徴収して積み立てを行っているが、これを差し引いても黒字である。

②電力電灯収入

原子力発電所の売り上げは、各有価証券報告書における電力電灯料金(全電源)の売り上げに対して全体の発電量における原子力発電が占める割合をかけて算出している。

原子力発電における電力電灯収入は、1基当たりの売り上げの大宗を占める。設備利用率と相関関係があり稼働させるほど収益は大きくなる。

(2)費用

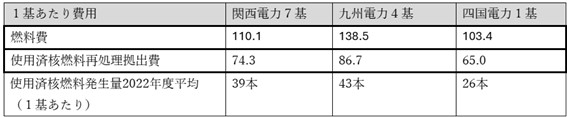

①燃料費について

<表8:使用済核燃料再処理費用の関係費用(単位:百万$、1$=132.44円)>

※各社2023年度、2022年度有価証券報告書およびホームページ、ならびに使用済核燃料再処理・廃炉促進機構ホームページより作成

燃料費は核燃料の利用に比例して生じる核燃料減価償却費と使用済核燃料再処理拠出費に分かれるが、後者が約65%を占めている。

拠出費は使用済核燃料の前年度平均発生量に応じて定められている。しかし、日本原燃㈱では使用済核燃料の再処理実績がないため、当該拠出費は実際の再処理費用を反映したものではない。そのため、実際の事業開始後にはさらに高額化する可能性もありうる。

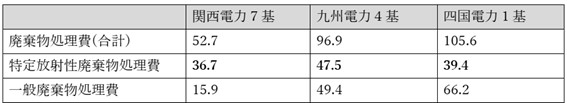

②廃棄物処理費について

<表9:廃棄物処理費の内訳(1基あたり、単位:百万$、1$=132.44円)>

※各社2023年度有価証券報告書より作成

原子力発電にかかる廃棄物処理費は、使用済核燃料の地層処分費用にあたる特定放射性廃棄物処理費とそれ以外の一般廃棄物処理費に分かれる。

特定放射性廃棄物処理費は、NUMOに対し各会社が原発の発電実績に比例して拠出している。日本では使用済核燃料の処分地を選定している段階にあり、実際の処分は始まっていない。そのため、特定放射性廃棄物処理費は実際の処分費用を反映したものではなく、処分にかかるNUMOの運営費用に充てられている。

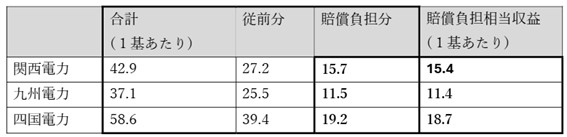

③賠償費用について

<表10:1基あたり賠償・廃炉機構負担金(単位:百万$、1$=132.44円)>

※日本原燃㈱ホームページより作成

各原子力発電所は原子力損害賠償・廃炉支援機構へ資金を拠出し、同機構は原発事故が発生した際にその損害賠償について電力各社を資金的に支援する。

拠出金は、福島第一原発事故以前の収益力に応じた従前分、福島第一原発事故以後の収益力に応じた賠償負担分に分かれているが、賠償負担分については賠償負担相当収益として電力会社は利用者から利用料金として徴収している。

④廃炉費用について

各電力会社では、廃炉を円滑に進めていくために原発の廃炉費用として原子力発電施設解体引当金を計上している。また、電力会社は、利用者から廃炉円滑化負担金として同引当金に必要な費用を利用者から徴収している。

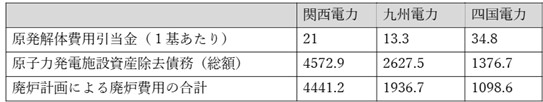

<表11:廃炉の積立額と廃止措置計画上の廃炉費用の比較>

(単位:百万$、1$=132.44円)

※表1および各社廃炉措置計画より作成

原発解体費用引当金は、原発解体施設除去債務として解体まで積み立てられる。原子力発電所の稼働年限である40年間で積立した除去債務の予想額と廃止措置計画の廃炉費用はほぼ同じであり、計画上必要な廃炉費用が確保されていることがわかる。

5.原子力発電事故の賠償にかかる費用について

<表12:資金援助事業資産と賠償金額について>(単位:百万$、1$=132.44円)

※2023年度末原子力賠償・廃炉支援機構決算書および東電ホームページより作成

各電力会社が支出する原子力賠償・廃炉支援機構拠出金は同機構において資金援助事業資産としてプールされている。機構は各社の損害賠償金支払いに関して、資金援助事業資産から資金支援を行う。

資金援助事業資産は2023年時点で11,212.8百万$であるが、2025年4月末現在での機構が東電の賠償のために支払った資金援助額は85,901.5百万$に過ぎず、次回以降の事故賠償費は必要費用の13%ほどしか積み立てられていない。

6.まとめ

・世界の総発電量が増加しているのに対し、原子炉数は2000年から、原子力発電量は2010年から減少に転じている。これには原子力発電事故の発生とも関連している

・各国の原子力発電量は、各国の原子力発電政策に影響され、各国は原子炉の建設を進めたのち設備利用率の向上に努める方向にシフトする。また、原油価格による火力発電コスト高騰に反比例して原子力発電は推進される

・スリーマイル島原発事故はコントロールパネルによる管理不備によって発生したが、現在はコントロールパネルがデジタル化され管理不全が起きることはない

・チェルノブイリ原発事故の原因はRBMKの設計不備にあったが、事故対策として、RMBKの新規建設は停止している

・一方、福島第一原発事故の原因は、津波の浸水対策不全、電力供給が失われた際の冷却手段がないことであった。現在、ダクトの止水処理や代替循環系冷却系システムが構築されているもののどれも十分ではない。

・原子力発電の使用済核燃料を処分するには、地中深くに埋める地層処分を行う必要がある。処分後に放射性物質の漏洩を防ぐため、地震などの災害が起きない土地を処分地として選定する必要があるが、地震の多い日本では選定が非常に難しい。また、地震の多い日本では核分裂発生のリスクが低い使用済核燃料の再処理が重要である

・日本の使用済核燃料の再処理は日本原燃㈱が担っているが、日本原燃㈱の再処理工場の稼働は延期を繰り返しており、現在も処理実績はない

・地層処分にいち早く着手したフィンランドでは処分候補地の選定作業が1980年代から進められていたが、日本では処分地選定が始まったばかりで後れを取っている

・原子力発電所の使用済核燃料の再処理費用、地層処分費用は、電力会社によって拠出されているものの、どちらも実際の運用が始まっていないことから本当の費用の見通しは不透明である

・原子力発電の廃炉にはコンクリートや燃料棒など多くの放射性廃棄物を処理する必要があるが、これらの処分計画には定められておらず、処理も始まっていない

・原子力発電所の廃炉費用は利用者からの追加徴収もあり、計画通りプールされている。一方、廃炉で発生する放射性廃棄物の実際の処理は開始していないことから、実際の廃炉費用はさらに高額化する可能性がある

・原発事故の損害賠償費用は、利用者から賠償費用を一部追加で徴収し資金援助事業資産としてプールされているものの、この金額は福島第一原発事故で支払われている損害賠償金の13%ほどしか積み立てられていない。(了)

※『バンカーの目のつけどころ 気のつけどころ』過去の関連記事は以下の通り

第302回「原子力発電のリスクとコストを再検証する(中)―原発事故のリスク」(2025年9月26日付)

https://www.newsyataimura.com/ozawa-182/#more-22664

第301回「原子力発電のリスクとコストを再検証する(上)―原子力発電の概要」(2025年9月12日付)

コメントを残す