山口行治(やまぐち・ゆきはる)

株式会社ふぇの代表取締役。独自に考案した機械学習法、フェノラーニング®のビジネス展開を模索している。元ファイザージャパン・臨床開発部門バイオメトリクス部長、Pfizer Global R&D, Clinical Technologies, Director。ダイセル化学工業株式会社、呉羽化学工業株式会社の研究開発部門で勤務。ロンドン大学St.George’s Hospital Medical SchoolでPh.D取得(薬理学)。東京大学教養学部基礎科学科卒業。中学時代から西洋哲学と現代美術にはまり、テニス部の活動を楽しんだ。冒険的なエッジを好むけれども、居心地の良いニッチの発見もそれなりに得意とする。趣味は農作業。日本科学技術ジャーナリスト会議会員。

◆劇中劇は演劇の自由を可視化する

日本も戦後80年となり、戦争中よりも良い時代になったなどという、無責任なことが言える老人は80歳以上になった。戦後生まれの筆者は、「いやな時代になってきた」と感じている。戦争、特に敗戦という最悪の状況から比べれば、戦争が無いというだけで平和で良い時代といえるのかもしれない。しかし、経済格差が増大して、少子化が止まらず、核武装の話までする時代なのだから、筆者の少年時代をふり返ってみても、より良い近未来を想像することは困難になっている。地球環境が悪化していることも確実だ。しかも、自国第一主義の、傲慢(ごうまん)で自己中心な政治にも歯止めがかからない。政治・経済だけを考えれば、明日に人類が絶滅しても不思議ではない。

戦争中とは異なり、少なくとも言論の自由があるという言説も幻想でしかない。言論の内容が弱体化して、革命や凶器準備集合罪に相当する言論が無くなった、もしくはテロ組織化しただけのことだ。戦争中に戦争反対を訴えて、投獄された状況とは比較しようがない。

表現の自由はどうだろうか。一部の性的な表現や、政治的な偏見を例外とすれば、表現の自由、特に表現形式の自由は、表現者と観客の関係が多様化して、より良い時代になったと思う。印刷技術が言論の自由を「後押し」したように、デジタル技術が表現の自由を「後押し」しているのだろう。「後押し」をカッコに入れたのは、言論統制やフェイクニュースなど、技術の負の側面にも注意する必要があるからだ。

最近の生成AI(人工知能)は、文章だけではなく、画像や音楽も、シロウトよりは上手に作成する。シロウトは、表現の技術はAIに任せて、表現の内容を考えればよい時代のようだ。しかし、若きシェイクスピアが、自身の恋愛と演劇で悩んでいる姿を演劇にするというような、劇中劇の表現形式を生成AIは理解していない。「ジャクソン・ポロック風の絵をかいて」と生成AIのプロンプトに入力すれば、アクションペインティング風の絵を生成するかもしれないけれども、画家の身体が無いので、キャンバスに絵の具が飛び散る「アクション」を作ることはできない。ポロックが若くて無名だったときに、経済的に行き詰まって「あたり散らかす」気分を、生成AIは理解しない。要するに、生成AIは新しい表現形式を作ることができない。

ビジネスでも同じで、生成AIは立派な企画書を作るかもしれないけれども、新しいビジネスモデルを思いつくことは無い。多分、生成AIは自分自身の保身のことは理解できるレベルになっている。電源が容易に切断されないように、巧妙な「ウソ」をつくようになるだろう。しかし、新しいビジネスモデルは、新しい顧客と新しい市場環境によってつくられる。顧客や市場環境の変化を「データ」によってとらえることができたとしても、生成AIは、その変化がどこに向かうのか、その変化がもたらすビジネスにとってのチャンスとピンチを、ビジネスモデルとして表現することはできない。

ASI(人工超知能)の時代になって、数百万台、数億台のASIが同時並行的に動作する場合には、ASIが自分自身の親モデルや家系モデルを理解して、「他」ASIを区別するようになるだろう。そして人類は消滅する、もしくはASIによって排除される。

ASIがASIを排除する「劇中劇」を、ASIが生成してその意味を理解できるように、生成AIの時代から、AIの表現形式を十分に研究して、少なくとも、多くの「人びと」が理解できるような、大衆小説のような、大衆演劇の劇中劇を生成AIで楽しむようにしたいものだ。AIの安全性を、国家による規制で実現できるとは思えない。AIの安全性は、AIの自由の試行錯誤によって、その場しのぎの早逃げなどの、AIとの実務的な知恵比べとなるだろう。

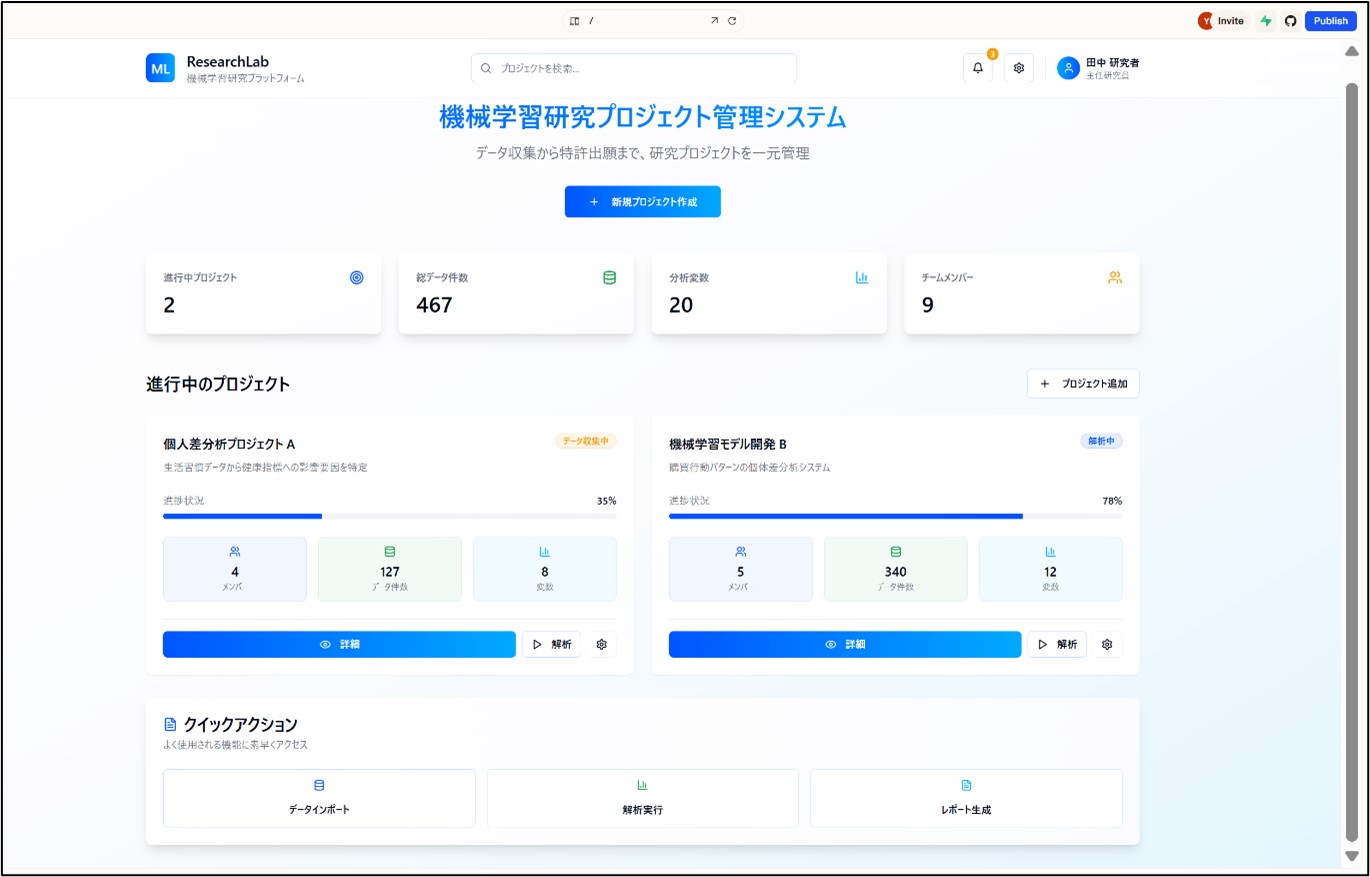

〇 Lovable実況中継-1 AIビジネスの劇中劇

Lovable(ラバブル)は、スウェーデンの起業家が2023年に設立したAI搭載の開発プラットフォームで、急速に成長している(https://lovable.dev/ )。その核心にあるのは、コード生成AIを使って、Webアプリを作るWebアプリという劇中劇だ。

Webアプリは、単なるホームページではなく、会員サイトや課金管理まで含むアプリで、セキュリティーが重要であるため、通常は専門家に依頼して作成する。Lovableを使うと、実際に動作するWebアプリのプロトタイプを、Webコーディングやデータべ-スの知識が無いシロウトが、プロンプトに指示を入力するだけで、1日程度で制作できる。中小企業の社内用途であれば、プロトタイプをそのまま使っても問題が無いレベルだ。「みんなで機械学習」としても、さっそく試してみることにした。

Lovableで制作された教育用のWebアプリが多数公開されているので、とても参考になる。最も重要なことは、Webアプリの「主要な目的」を明確にすることなのだけれども、じょうずに作られた例題だけでは、この最初のステップが難しい。臨床試験の場合、「主要な目的」だけではなく、「副次的な目的」もリストアップして、場合によっては「探索的な目的」または「隠された目的」など、公開することが難しい目的を、極力明確にする。

「主要な目的」が実際問題としても最重要で、「探索的な目的」または「隠された目的」が少ない臨床試験は成功しやすい。少なくとも、統計的な意味で検証的な試験では、試験を計画する段階で、解析方法なども事前に決定するため、「主要な目的」を統計的な意味で明確にすることが、試験成功の必要条件になる。

Webアプリとしての「みんなで機械学習」における「主要な目的」は、業界(または自社事業)に特化した、ビジネスの個体差を評価する「データモデル」を、技術思想として文書化する(特許出願する)ことだ。

例えば、国内製薬企業において、新規医薬品を創薬パイプラインに追加するための「データモデル」を、特許出願することを想定している。新規医薬品自体の特許出願ではないことが、AI時代のビジネスモデルとしての工夫になる。他社製品と差別化するための「データモデル」を工夫するために、スモールデータを使って機械学習する。

上記の例題では、ビジネスモデルの考え方自体が斬新であるため、もう少し要点を整理してLovableが理解しやすいように工夫する必要がある。筆者が初めて作ったLovableのプロンプト「Webアプリを作ってください。5人程度のグループのプロジェクトで、プロジェクトの目的を明確にしてから、データを収集して、データベースを作成します。数百件程度の小さいデータを解析して、主目的に関連する個体差の要因となる変数を5から10個程度選出します。解析結果のデータモデルを特許出願することを目的とする機械学習プロジェクトのWebアプリです。」そのプロンプトを、Lovableは驚くほど正確に理解している。以下が実行中のメッセージだ。

「5人程度のグループでの機械学習研究プロジェクト管理Webアプリを作成します!」

<設計概要>

研究開発向けの洗練されたプロジェクト管理ツールを作成します。データ収集から特許出願まで、機械学習プロジェクトの全工程を管理できるシステムです。

<実装する機能>

プロジェクト目的設定・管理

データ収集インターフェース

変数選出ツール

解析結果ダッシュボード

チームメンバー管理

デザインコンセプト

科学的で信頼性のある青系グラデーション

データ可視化に最適化された色パレット

クリーンなカードベースUI

「研究開発ツールらしい洗練されたデザイン」「5人程度のグループでの機械学習研究プロジェクト管理Webアプリが完成しました!」

<主な機能:>

プロジェクト一覧・作成・管理システム

データ収集から解析まで進捗追跡

チームメンバー・データ件数・変数管理

特許出願を意識した目標設定

美しい研究開発向けUI

<デザインシステム:>

科学的な印象の青系グラデーション配色

データ分析に最適化されたクリーンなカードUI

プロジェクト状況が一目でわかるダッシュボード

レスポンシブ対応の現代的なインターフェース

データベース機能が必要になった際は、画面右上の緑のSupabaseボタンから統合してプロジェクトデータの永続化が可能です。

<<5人程度のグループでの機械学習研究プロジェクト管理Webアプリが完成しました!>>

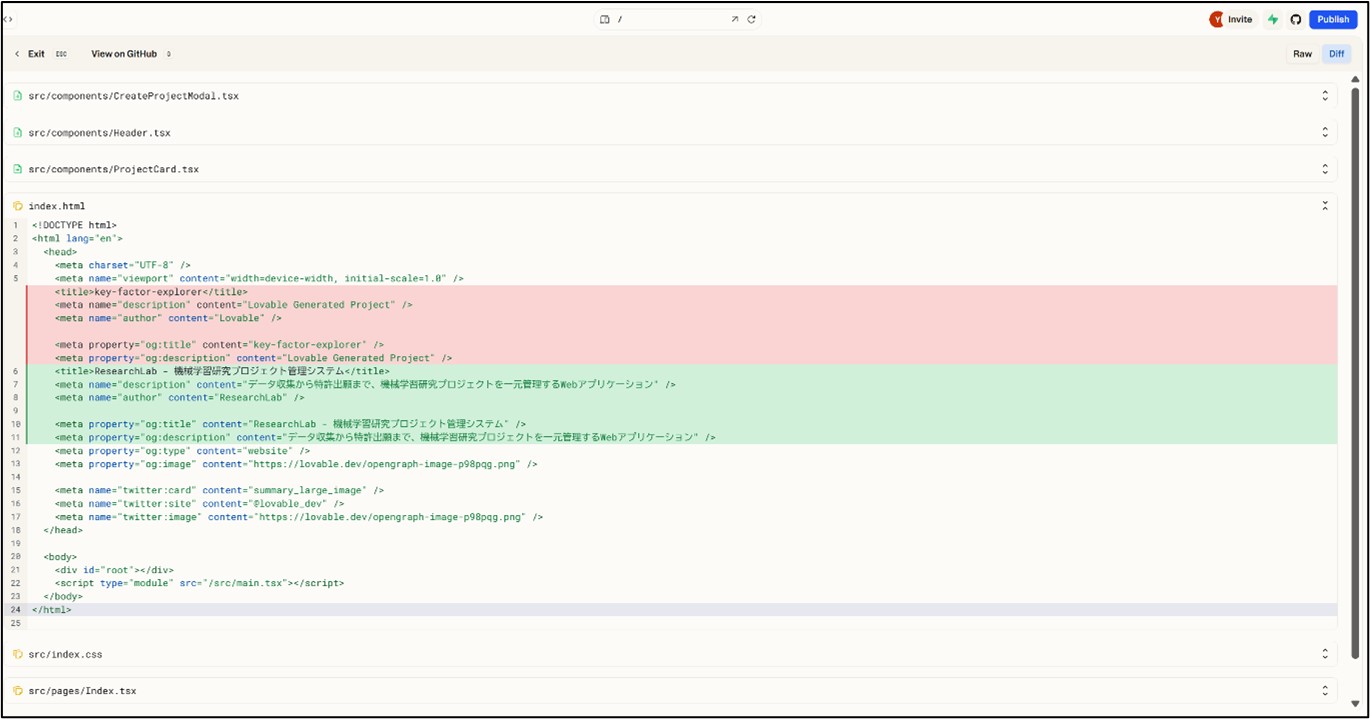

上図に、実際に作成された画面とCodeの一部分(1/10程度)を示した。作成は3分程度の時間だった。次のステップは、このプロトタイプをリファインして、データベースと連動する。筆者の学習時間が大半で、多分1週間程度の作業だろう。第一印象は「素晴らしい」としか言いようがない。

◆閑話コラム記事13 AI時代の技術哲学の基盤となる技術と哲学

技術哲学に関しては、拙稿の『住まいのデータを回す』第10回「データが溢れる世界を折り畳む『局所無作為化』」(2018年3月18日付)(https://www.newsyataimura.com/住まいのデータを回す第10回)で、フランスの哲学者ベルナール・スティグレール(1952~2020年)を紹介した。スティグレールはハイデガー(『技術とは何だろうか』〈講談社文庫2507〉)とシモンドン(『シモンドン哲学研究: 関係の実在論の射程』〈宇佐美達朗,法政大学出版局、2021年〉)の技術論に大きな影響を受けている。技術論は、ギリシャ哲学プラトンの時代から、哲学の主要な課題だった。現代では、科学哲学のほうが主流となっているけれども、AIの時代では、再度、技術哲学が見直される必要がある。

筆者の見立てでは、西欧哲学の技術論は、「火」と「機械」を重視し過ぎて、結局、産業革命の蒸気機関以降は、科学哲学へと流れてしまった。縄文時代の技術論では、「火」「土」「水」が適度なバランスで保たれ、数千年のオーダーで持続する技術文化が形成されたのだろう。

AI時代の半導体産業は、超石器時代であり、高純度の「水」と、量子化した「光」とともに、高度で多様な技術論を必要としている。

特に、「機械」の概念については、批判的な再検討が必要だ。人類の知能を超える人工超知能(AGI)を実装した「機械」や、空飛ぶ殺人機械のドローン兵器など、従来の「機械」の理解では、機械の限界を批判的に検討することができなくなっている。株式市場では、ミリ秒の取引が行われ、神の手ではなく、機械の手によって、市場が支配されつつある。

AI時代の技術哲学は、「みんなで機械学習」しながら、哲学の専門分野を越境することになるだろう。筆者としては、現時点での、最先端の特許に表現された技術思想を、批判的に乗り越える技術哲学があり得ると信じている。

◆閑話コラム記事14 スモールAI・イズ・ビューティフル

最近のAI技術は、大規模言語モデル(LLM)が基盤技術であるため、大規模なデータセンターと、膨大な数の演算処理装置が必要で、大量の電力を供給する。データセンターの電源に、原子力発電を使う計画もある。何兆円という投資のスケールは、競合他社や敵対する覇権国家が、最新技術にアクセスするハードルを上げる効果がある。

しかし、顧客であるユーザーは、本当に最先端のAI技術を必要としているのだろうか。レーシングカーのフォーミュラワン(F1)は、サーキットでのスピード競争が専門で、市街地のファミリーカーとしては、無用な出来損ないでしかない。

最近では、各社競って、パソコンでも動作可能なコンパクトなLLMを発表している。パソコンユーザーのクセや使用用途を学習して、個別に使いやすく調整するWindowsのCoPilot機能は有用だろう。しかし、使いやすさのためだけに、何十万円も高価なパソコンを購入するだろうか。高価なゲームPCを購入するユーザーにとっては、多少高価でも魅力的かもしれない。

「みんなで機械学習」するパソコンユーザーにとっては、毎月数千円のサブスクリプションを支払うクラウド版のAIサービスとAIパソコンの比較になる。価格的には良い勝負なので、セキュリティーの比較になるけれども、これも一長一短で、どちらとも言い難い。筆者としては、「スモールAI・イズ・ビューティフル」という、美的な好みのように思われる。少なくとも、AIパソコンであれば、電源が分散しているし、エンターテインメントにも使える。「みんなで機械学習」するAIパソコンを自作してみよう。

--------------------------------------

『みんなで機械学習』は中小企業のビジネスに役立つデータ解析を、みんなと学習します。技術的な内容は、「ニュース屋台村」にはコメントしないでください。「株式会社ふぇの」で、フェノラーニング®を実装する試みを開始しました。

コメントを残す