山本謙三(やまもと・けんぞう)

オフィス金融経済イニシアティブ代表。元NTTデータ経営研究所取締役会長、元日本銀行理事。日本銀行では、金融政策、金融市場などを担当したのち、2008年から4年間、金融システム、決済の担当理事として、リーマン・ショック、欧州債務危機、東日本大震災への対応に当たる。著書に『異次元緩和の罪と罰』(講談社現代新書2753、2024年9月)。

案外知られていないのが、日本の人口の最大勢力がすでに入れ替わっていることである。団塊世代から団塊ジュニア世代への移行だ。

1947~49年生まれの団塊世代は、誕生後一貫して人口の最大勢力であり続けた。その期間は約70年にわたった。

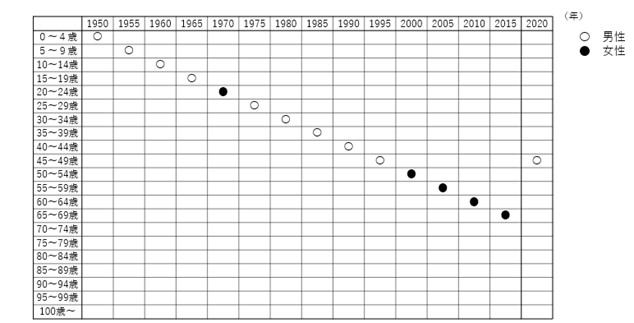

2018年、団塊ジュニア世代(1971~74年生まれ)がこれに取って代わった(参考1参照)。最近、政治のテーマが「社会保障関連」から「賃金や資産の格差」に移ったのも、この交替の表れかもしれない。

では、団塊ジュニア世代は今後どれぐらいの期間、最大勢力であり続けるのだろうか。

(参考1)日本の人口の最大勢力推移(年齢5歳階級別、1950~2020年)

(出所)総務省統計局「人口推計」を基に筆者作成

◆団塊世代は70歳前後、団塊ジュニアは80歳代後半まで

団塊世代と団塊ジュニア世代の間には、決定的な違いがある。団塊世代には、団塊ジュニアという後継の世代が後ろに控えていた。一方、団塊ジュニア世代には、後継と目される人口の塊が見当たらない。

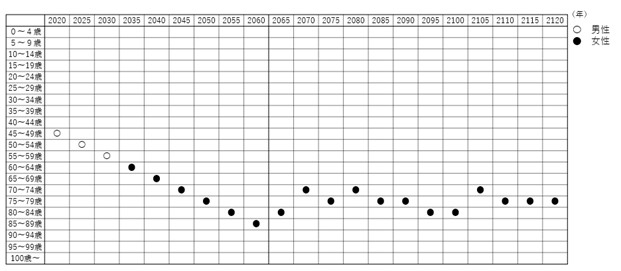

団塊世代は70歳前後で団塊ジュニア世代に最大勢力のバトンを渡したが、団塊ジュニアはそうはいかない。団塊ジュニアは40歳代半ばでバトンを引き継いだ後、80歳代後半まで最大勢力であり続ける(参考2参照)。すなわち、2030年からの20年間は、さらなる高齢化が進む。

(参考2)日本の人口の最大勢力推移(年齢5歳階級別、2020~2120年)

(出所)国立社会保障・人口問題研究所「将来推計人口(令和5年推計)」<出生中位・死亡中位>を基に筆者作成

◆団塊ジュニア世代のその先は?

問題は、さらにその先だ。

団塊ジュニアが90歳前後に至り最大勢力の座を降りたとき、その後長期にわたりその座を引き継ぐ世代は存在しない。色々な世代が入れ替わり立ち代わり、最大勢力を引き継いでいくことになる。

その際の年齢は、前掲参考2のとおり、70歳代前半、同後半、80歳代前半のいずれかになる。社会の重心が一段と高齢者サイドに偏るということだ。

達観すれば、団塊世代主導の高齢化は、高齢化社会の準備段階にすぎなかった。今後、さらなる高齢化が進む。

こうした新しい人口構成にふさわしい社会制度や慣行の準備を急がなければならない。準備が遅れるほど、混乱が避けられない。

◆「試練の20年」がもたらす困難

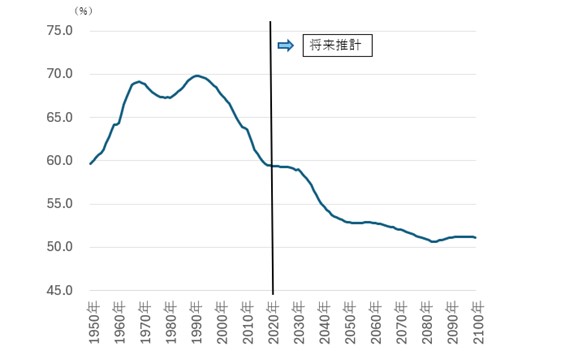

以上を、総人口に対する生産年齢人口比率(15~64歳)の観点から、確認してみよう(参考3)。

(参考3)生産年齢人口比率の推移(1950~2100年)

(出所)総務省統計局「人口推計」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(令和5年推計)」<出生中位・死亡中位>を基に筆者作成

生産年齢人口比率は、1990年代前半にピーク(約70%)を記録した後、2020年には59.5%まで低下した。1940年代後半の水準(59.6%)を割り込み、戦後最低を記録している。

他方、足元は、グラフが示すように一種の踊り場状態にある。このため、楽観的な見方が台頭しやすいが、2030年を過ぎると、再び急速な低下が始まる(2030年58.9%→50年52.8%)。

この間、総人口の減少も加速する。2050年までの期間は、総人口の減少と一段の高齢化という、日本の社会にとって真の「試練の20年」となる。

◆人口予測にもっと謙虚に

最も顕著なのが、人手不足の加速である。

90年代半ばから2020年までの生産年齢人口比率の低下は、高齢者や女性、外国人の労働市場への参入によって、なんとかカバーできた。しかし、これからの期間は、よりハードルが高くなる。

団塊世代がすべて後期高齢者入りし、労働市場からの退出が避けられない。女性の労働力率もすでにかなり高まっており、上昇余地が限られてきている。

総人口に対する「働き手」の割合の低下は、おのずから国の財政にも大きなプレッシャーをもたらす。

労働力を増やすカギは、定年延長(または定年制の廃止)や、年金支給開始年齢の引き上げなどであるが、本格的な検討はほとんど始まっていないようにみえる。

最近は減税や給付金をめぐる議論が盛んだが、人口構成の変化を踏まえれば、高齢世代の「受益」と現役・将来世代の「負担」のアンバランスをどう是正するかが最大の論点でなければならない。減税や給付金のために国債発行を増やせば、受益と負担のアンバランスは一段と拡大し、将来世代へのツケ送りがますます大きくなる。

私たちは、人口予測にもっと謙虚でなければならない。

コメントを残す