小澤 仁(おざわ・ひとし)

バンコック銀行執行副頭取。1977年東海銀行入行。2003年より現職。米国在住10年。バンコク在住27年。趣味:クラシック歌唱、サックス・フルート演奏。

日本は1990年代のバブル崩壊以降「失われた30年」に突入した。「失われた30年」とは、デフレ経済と円安のぬるま湯によって日本人と日本企業が世界の中で競争力を失った時代でもある。しかしデフレ経済下で花開いた産業もある。その一つがコンビニ業界であると私は考えている。世界に先行して進化した日本のコンビニ業界は、他国に進出する競争力を持っているのであろうか? 世界の小売市場の現状がよくわかるレポートである。ぜひご一読いただきたい。

1小売業界について

1-1小売業界の概況

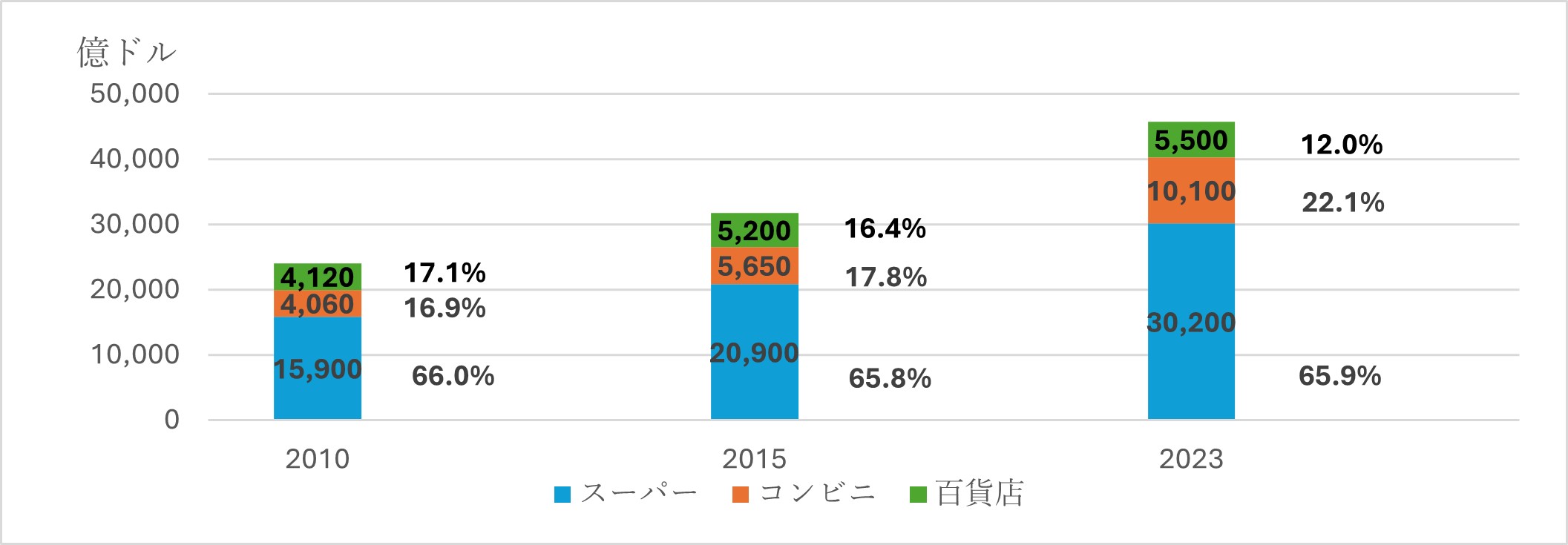

図1 <世界の形態別売上高推移>

出典:ReportLinker、Global Information、デロイトトーマツ世界の小売業ランキングを基に筆者作成

①小売業は伝統小売(トラディショナルトレード)と近代小売(モダントレード)に大別できる。伝統小売は古くから存在する小売形態であり、パパママショップと呼ばれる零細商店や市場などが該当し、新興国ではいまだに存在感が強い。一方、近代小売は工業化や技術の進歩により生まれた小売形態であり、大規模な小売店舗やチェーン店など効率的な取引手法である。百貨店、スーパーマーケット(以下、スーパーとする)、コンビニエンスストア(以下、コンビニとする)などが該当する

②2010年、2015年、2023年の百貨店、スーパー、コンビニの世界の市場規模を見てみると、全形態とも市場規模は伸びているが、特にコンビニの伸びが顕著である。2010年には百貨店と同程度の4,060億ドル(百貨店は4,120億ドル)であったが、2023年には10,100億ドル(百貨店は5,500億ドル)と2.4倍に拡大している。3形態におけるシェア割合をみても、百貨店は減少、スーパーは横ばいに対して、コンビニは2010年の16.9%から2023年には22.1%と5.2%もシェアを伸ばしている

③本稿ではコンビニに着目して、百貨店、スーパーとも比較しながら各国におけるコンビニ市場の動向を説明したい。

2 百貨店、スーパー、コンビニの歴史と比較

2-1主な近代小売の歴史

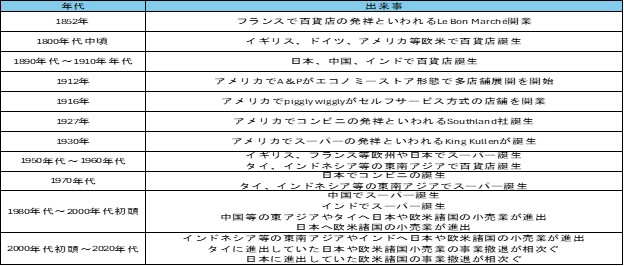

表1 <主な近代小売の沿革>

出典:日本フランチャイズ総合研究所、VINX社、7-Eleven,inc社、King Kullen社HPなどを基に筆者作成

①近代小売は19世紀半ばに欧米から発展しており、初めて誕生した形態は百貨店である。産業革命の進展により商品が市中に大量に流通するようになり、量産される商品を量販する総合大型小売店の役割を担った。その後百貨店は20世紀初頭に日本や中国などに伝播(でんぱ)。タイやインドネシアなどの東南アジアでも20世紀半ばに誕生した

②20世紀初頭になり、アメリカでスーパーやコンビニなどの多店舗展開の原形が誕生した。また同時期にセルフサービス方式の販売形態が誕生した。セルフサービスによって、顧客が自由に商品を手に取ることができ、短時間で買物が可能となった。セルフサービスは安価な商品を大量販売する場合において有効であり、日用品や食料品販売小売業に大きな影響を与えた

③1920年代後半から1930年代初頭にかけて、アメリカでセルフサービス方式であるコンビニやスーパー形態が誕生した。スーパーはイギリスやフランスなどの欧州や日本へ1950年代から1960年代にかけて伝播し、1970年代にはタイやインドネシアなどの東南アジアでも誕生した。1980年代には中国、1990年代にはインドでも誕生している

④コンビニの詳細は後述するが、日本では1970年代に誕生し、1980年代半ばから1990年代にかけて中国などの東アジアやタイ、インドネシアなどの東南アジアで誕生している

⑤1980年代から2000年代初頭にかけて、日本をはじめとして欧米諸国が、アジアなどの新興国に近代小売形態を携えて市場参入した。また、欧米諸国は2000年代初頭に日本にも市場参入した。しかしながら、外資小売企業の市場参入はうまくいっていない。2000年代初頭から現在に至るまで、タイをはじめとする東南アジアや日本市場から外資系小売業の撤退が目立つようになる

⑥東南アジアの中で特に外資系小売業の参入が多かったタイに関しては、百貨店では日系企業の参入が目立っていたが、1998年の大丸、2001年のそごう、2020年の伊勢丹、2021年の東急と相次いで撤退し、現在は髙島屋が残っているのみである。また、スーパーでは欧州企業の参入が目立っていたが、2004年のKoninklijke Ahold Delhaize(蘭)、2010年のCarrefour(仏)、2016年のCasino(仏)、2020年のTesco(英)と相次いで撤退しており、現在は地場タイ企業である、CPグループ、セントラルグループ、TCCグループが運営を引き継いでいる

⑦日本に関しても、2000年代初頭に欧米大手スーパーが市場参入したが、2005年のCarrefour(仏)、2013年のTesco(英)、2021年のWalmart (米)と日本市場から撤退しており、CarrefourとTescoはAEONグループが引き継ぎ、Walmartはアメリカの投資法人であるKKRが大半の株式を取得している

⑧百貨店は欧米で誕生し、スーパーやコンビニはアメリカで誕生した。どの地域でも百貨店が最初に誕生し、その後にスーパーやコンビニが誕生している。海外企業の自国外市場への進出は容易ではない

2-2百貨店、スーパー、コンビニの比較

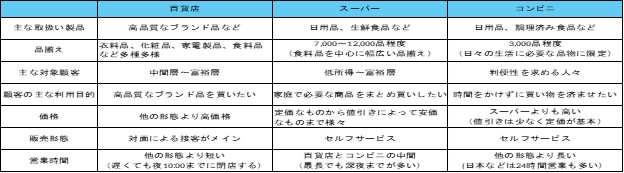

表2 <百貨店、スーパー、コンビニの比較>

出典:私塾・寺子屋「SEのための流通業の基礎知識」、Krungsri Researchなどを基に筆者作成

①百貨店は高品質なブランド品を主に扱っており、品揃えは多種多様ある。主に中間層〜富裕層を対象にしており、高価格帯である

②スーパーは食料品を中心に幅広い品ぞろえであり、低所得〜富裕層までを対象とする。価格は値引きによる安価なものから定価なものまで様々である

③コンビニは日々の生活に必要な品物に限定して、日用品や調理済み食品などを中心に扱っている。利便性を求める人々を対象としており、価格はスーパーより割高である。営業時間は他の形態より長く、日本などは24時間営業が多い

3コンビニについて

3-1コンビニの歴史

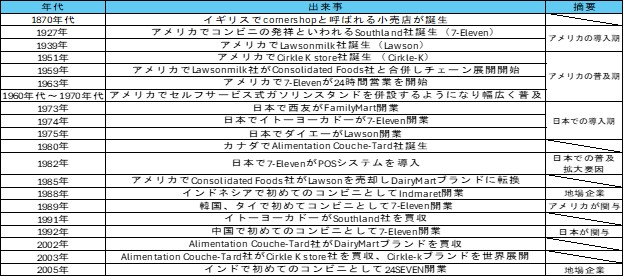

表3 <主なコンビニの沿革>

出典: 7-Eleven,inc社、7-Eleven社、Lawson社、FamilyMart社、Cirkle-K社、CPALL社、Indmaret社、24SEVEN社HPなどを基に筆者作成

①19世紀後半にイギリスでcornershopと呼ばれるコンビニの位置づけとなる小売店は誕生しているが、コンビニはアメリカで1920年代後半に誕生した。日本で有名な7-ElevenやLawsonはアメリカが発祥である。アメリカでは、スーパーが大型化し商圏広域化したことによる不便さを補完する形で、1950年代以降に普及していった

②日本へは1970年代初頭に導入された。1960 年代後半から 1970 年代前半にかけて日本では、百貨店やスーパーの市場競争力が拡大する一方で、各地にある既存の中小小売商 との対立が激化していた。大型スーパーへの出店規制や営業時間規制への機運が高まり、1974年に「大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律」が成立した。そこで、スーパー運営企業がコンビニに注力し多角化経営を始めた

③1980年代に入り、日本では7-ElevenがPOSシステム(販売時点情報管理)を導入し、単品管理を実現してロー コスト・オペレーションの徹底化を可能にした。この時期に日本で急速に普及が進んだ。一方でアメリカでは、Lawsonが消滅し、Southland社はイトーヨーカドーに買収されるなど日本とは対照的な動きをしていた

④1980年代後半から1990年代に入り、インドネシアでは地場コンビニが誕生。タイ、中国ではアメリカや日本が関与してコンビニが誕生している。2000年代に入り、インドで地場コンビニが誕生。また、アメリカではAlimentation Couche-Tard社が買収を進めて、Cirkel-kブランドを拡大した

3-2 コンビニの営業形態

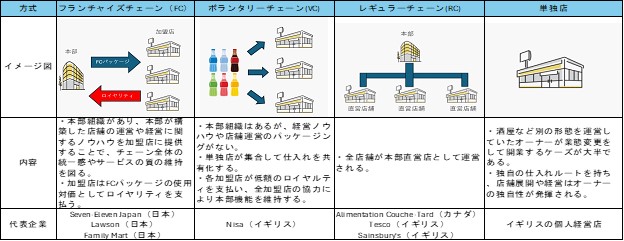

図2 <コンビニの営業形態>

出典:ホームメイトリサーチを基に筆者作成

①コンビニは多店舗展開を前提としてシステム化された小売形態である。営業形態は主に4つに分類されるが、一般的にはフランチャイズチェーン(以下、FC)が多い。FCの店舗運営は加盟店に任されるため、本部が直接店舗の運営をする必要がなく、本部負担が重くなることなく広範囲に多店舗展開が可能となる。日本ではFC形態が多い

②その他多い営業形態としてレギュラーチェーン(以下、RC)がある。スーパーにも多い営業形態であり、イギリスのコンビニではRCを採用している企業が多い

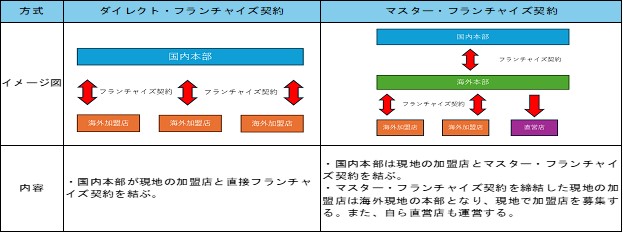

3-3国際フランチャイズ展開

図3 <国際フランチャイズ展開の契約方法>

表4 <マスター・フランチャイズ契約の種類>

出典:図3、表4共にKernel Consulting社HPを基に筆者作成

①国際フランチャイズ展開方法はダイレクト・フランチャイズ契約とマスター・フランチャイズ契約に大別できるが、マスター・フランチャイズ契約が一般的となる。(多店舗展開が基本となるコンビニではダイレクト・フランチャイズは現実的ではない)マスター・フランチャイズ契約を締結した現地の加盟店は、海外本部となり、現地で加盟店を募集する。また自身でも直営店を運営する

②マスター・フランチャイズ契約には、国内本部の関与度合に応じて3パターンに大別できる。ストレート・フランチャイズ型は国内本部は出資せず、現地企業に事業・運営を一任する形態である。合弁型、100%出資型は国内本部の出資比率によって変わるが、いずれにせよ国内本部が現地での運営、管理に関与する形態である

③3つの形態は進出する国における外資規制も関わってくる。外資規制が厳しいインドネシアやインドではストレート・フランチャイズ型、タイではストレート・フランチャイズまたは合弁型が一般的である。中国では100%出資型が可能であり、日系の7-ElevenやLawsonが採用している形態である

3-4 国別比較

ここでは日本、コンビニの発祥であるアメリカ、cornershopが発展していたイギリス、比較的コンビニの誕生が早かった東アジアの中国、東南アジアのタイ、インドネシアについて百貨店、スーパーとも比較しながら分析を行う。

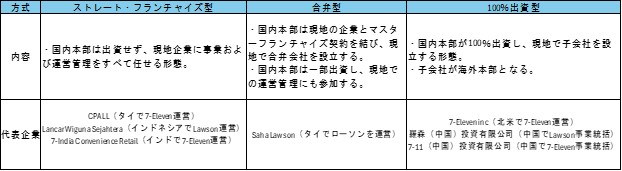

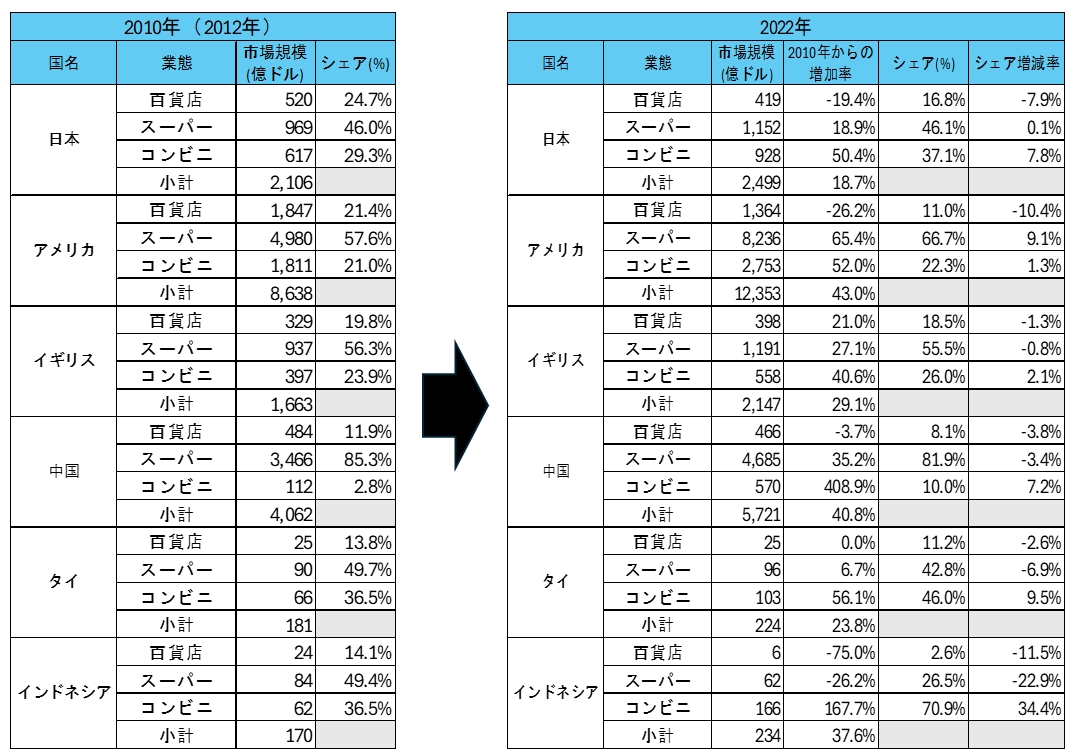

表5 <各国の百貨店、スーパー、コンビニの市場規模比較>

※中国、タイ、インドネシアは2012年以前のデータがなかったため、2012年データを採用

出典:経済産業省商業統計、USCB、ONS 、Statista、中国国家統計局、CCFA 、Euromonitor、krungsri researchを基に筆者作成

※アメリカは店内販売のみ記載(詳細は国別アメリカ項目で記載)

①2010年(2012年)は日本、アメリカ、イギリス、タイ、インドネシアの5か国が市場規模の大きさ順にスーパー/コンビニ/百貨店の順であった。しかし、2022年には、日本、アメリカ、イギリスの3か国はスーパー/コンビニ/百貨店の順で変化がなかったが、タイ、インドネシアの2か国は、コンビニ/スーパー/百貨店の順に変化し、スーパーよりもコンビニの市場規模が大きくなっていることが分かる。また、中国に関しても2012年はスーパー/百貨店/コンビニの順であったが、2022年にはスーパー/コンビニ/百貨店とコンビニの市場規模が百貨店の市場規模を上回っている

②百貨店に関してはイギリスを除き、2022年には市場規模が減少している。ただし、イギリスについても2018年をピークに市場規模は減少している。各国ともEC(電子商取引、ネット通販)の台頭などによってシェアを奪われていると考えられる

③スーパー、コンビニに関しては各国とも2010年(2012年)よりも2022年は成長している。成長率に関しては、アメリカを除く5か国はコンビニが一番であったが、アメリカはスーパーが一番であった

表6 <各国のスーパーとコンビニデータ比較表(2022年時点)>

出典:世界銀行、Statista、Euromonitor 、経済産業省商業統計、NACS、ACS、CCFAを基に筆者作成

※スーパーおよびコンビニ1人あたりの購入金額は、スーパー、コンビニの市場規模を15歳〜75歳人口で除したもの

※アメリカのコンビニ1人あたりの購入金額の市場規模は店内販売のみを使用

①表6より、1人あたりの名目GDP(国民総生産)とスーパー1人あたりの購入金額には相関関係があり、1人あたりの名目GDPが大きいほど購入金額も多くなっている。一方で、コンビニの購入金額とは相関関係は見受けられない。例えば、1人あたりの名目GDPが異なる日本、アメリカ、イギリスのコンビニ1人あたりの購入金額が同程度である。ここから日本、イギリスと比較するとアメリカではコンビニはあまり利用されていないと考えられる。また、1人あたりの名目GDPが中国より少ないタイ、インドネシアのコンビニ1人あたりの購入金額は中国よりも大きい

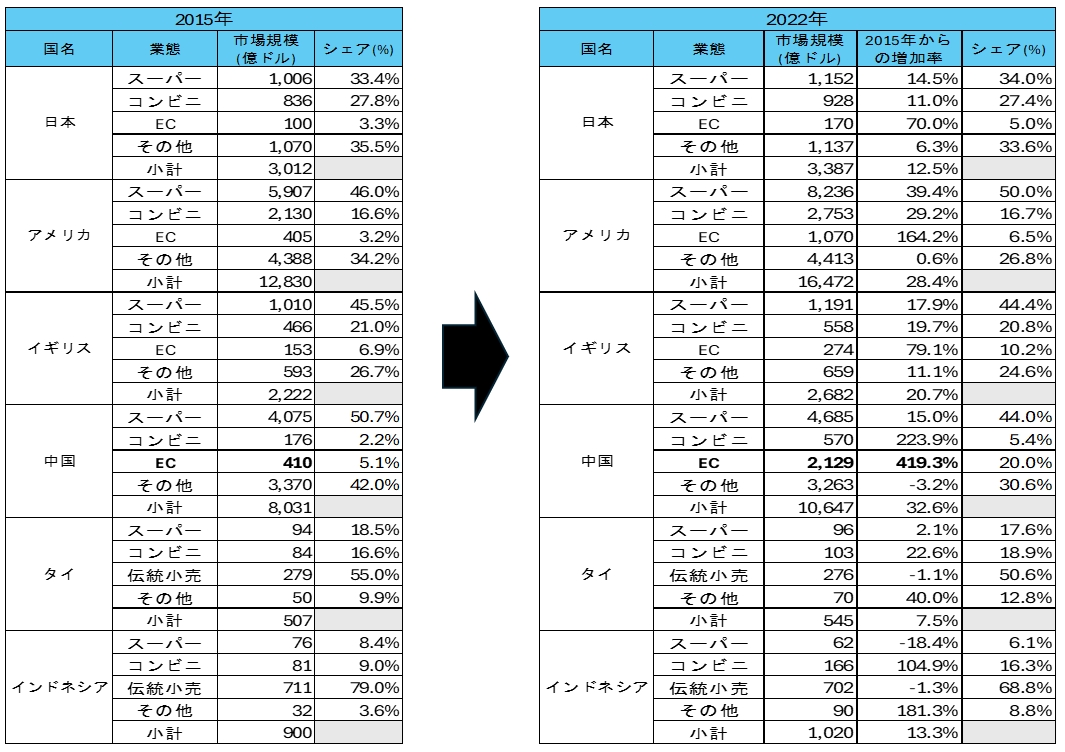

表7 <各国の食料品雑貨購入主要チャンネル推移>

出典:Statista、Euromonitor 、経済産業省商業統計、NACS、ACS、CCFA、IGD、EMARKETER、USDA Retail Foods、中国国家統計局を基に筆者作成

※百貨店は国によっては食料品をほとんど取扱っていない国もあるため、その他に計上

①表7は各国の食料品雑貨購入主要チャンネルである。2015年と2022年を比較するとアメリカ、イギリス、中国の3か国はスーパーでの購入割合が大きく、コンビニと大きな差があることが特徴である。日本はコンビニでの購入割合は、スーパーと同程度であり、変化はしていない

②タイ、インドネシアは伝統小売が一番大きな購入先で変わっていないが、近代小売で見ると、コンビニがスーパーを上回っており、伝統小売のシェアを奪っている

③その他特徴として、中国はECの成長が顕著であり、2022年にはスーパーに次ぐ購入チャンネルとなっている(以下、次回〈5月23日付〉に続く)

[…] https://www.newsyataimura.com/ozawa-172/#more-22249 […]