小澤 仁(おざわ・ひとし)

バンコック銀行執行副頭取。1977年東海銀行入行。2003年より現職。米国在住10年。バンコク在住27年。趣味:クラシック歌唱、サックス・フルート演奏。

2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震とそれに伴う津波(東日本大震災)により、東京電力福島第一原子力発電所(以下原発)ではかつてないほどの深刻な事故を引き起こした。14年経過した現在に至るまで溶解した核燃料(デブリ)の取り出しには成功していない。こうした原発の大事故を踏まえ、時の民主党政権は「原発政策の見直し」を行い、日本全国の原発は安全対策を行うために全面的に運転を停止した。

しかしひっ迫する電力事情と原発の低コストを売りとして徐々に原発の再稼働が図られるようになる。この間、独立機関である「原子力規制委員会」が再稼働対象となる各原発の安全性を審査してきている。25年8月現在36基の原発のうち14基が再稼働(うち3基は停止中)しており、今後この数が増えていくことが予想されている。

「地球温暖化を回避するためには、脱炭素化を実現できる原子力発電に傾注する必要がある」という理屈は耳に聞こえは良い。しかし本当に原発が安全な発電方法であるためには何をしたらよいのであろうか。また、本当に低コストな発電方法と言えるのであろうか。

原発そのものの仕組みが難しいため、私たちがこれらについて検証するにはかなりの困難が生じる。今回はこうした難しい課題を上中下の3回続きで、できるだけわかりやすく解説する。今回(上)は、「原子力発電の概要」について説明する。

原発再稼働を判断するのは、日本国民一人ひとりでなければならない。

1.原子力発電の概要

(1)原子力発電の仕組み

①核分裂と発熱の仕組み

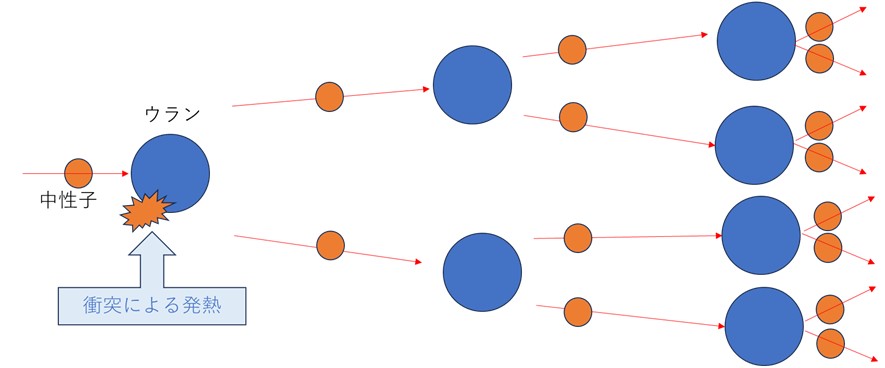

<図1:中性子の衝突による核分裂>

※各種ウェブサイトより作成

核分裂反応は、大きくて不安定な原子核であるウランに中性子が衝突することによって起こる。 核分裂が起こると核分裂生成物と呼ばれる原子核の破片と、核分裂エネルギーが発生するが、同時に2つの中性子が発生する。この新たにできた中性子に原子核がまた衝突し核分裂がさらに増加する。原子力発電では燃料棒のウランから発した中性子の衝突によって発生する熱を利用する。中性子は移動速度が減速するほど衝突が起こりやすくなり核分裂が進む。これを「減速作用」という。また、制御棒などによって中性子を吸収すると核分裂は起こらなくなる。

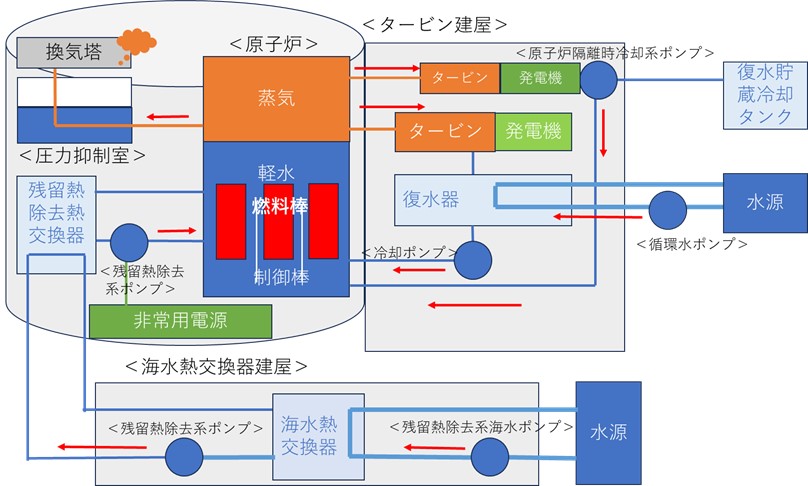

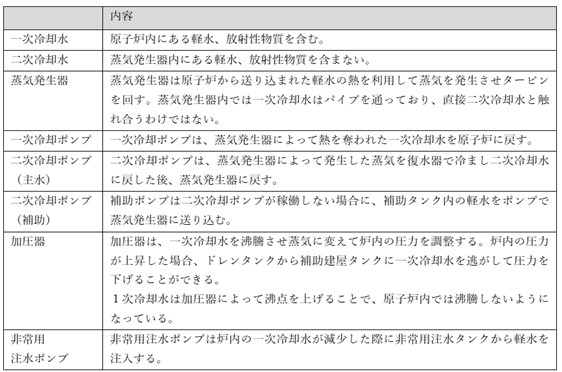

②原子力発電所(BWR:沸騰水型軽水炉)について

原子力発電では、軽水炉が主流である。軽水炉にはBWR(沸騰式)とPWR(加圧式型)の2つの型が存在する。BWRでは燃料棒を冷却する軽水を直接沸騰させて蒸気に変えて発電するため、構造が単純で、建設コスト・保守コストが低い。

<図2:軽水炉(BWR)の仕組み>

※各種ウェブサイトより作成

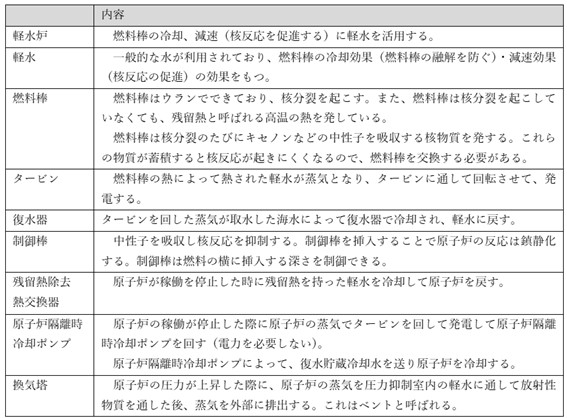

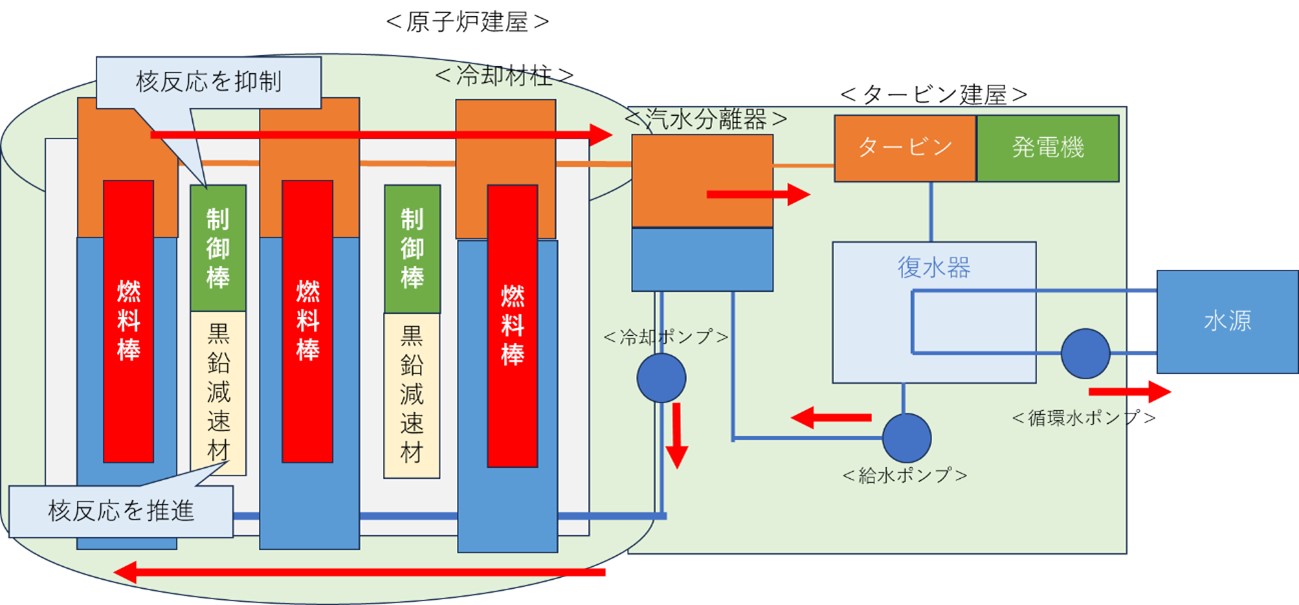

③原子力発電所(PWR:加圧水型軽水炉)について

PWRではBWRのように原子炉内の軽水を蒸発させるのではなく、原子炉の外の軽水を沸騰させる。原子炉内の軽水(一次冷却水)は蒸気発生器内のパイプを通るだけでタービンを回す蒸気(二次冷却水)とは接触しないことから、タービンに触れる蒸気に放射性物質が付着せずBWRよりも安全性が高い。

<図3:軽水炉(PWR)の仕組み>

※各種ウェブサイトより作成

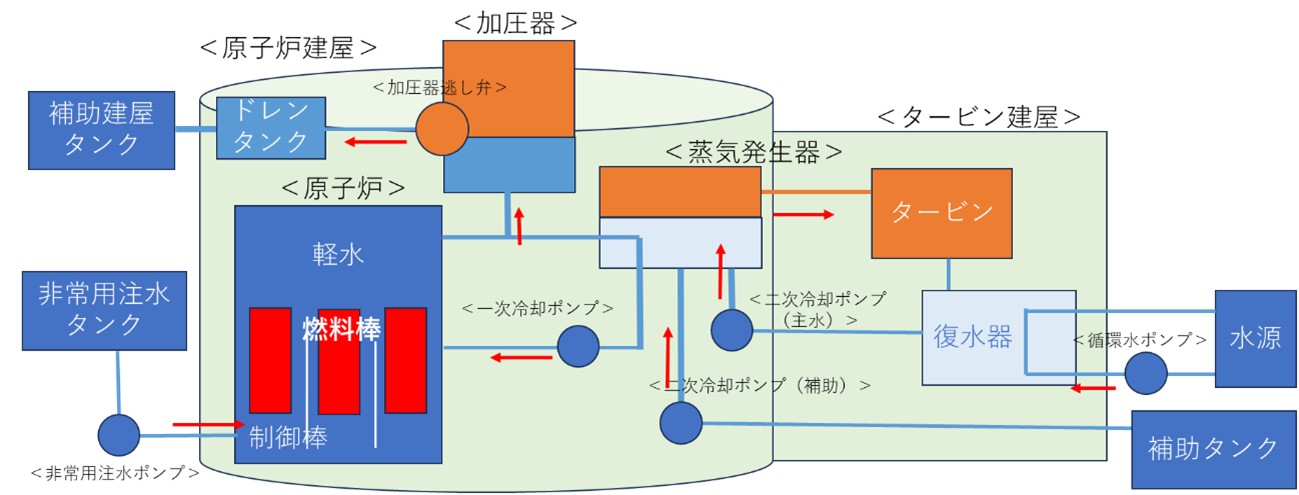

④その他の原子炉型(RBMK:黒鉛減速軽水圧力管型軽水炉)

RBMKは1964年にソ連(当時)が開発した原子炉で、黒鉛を減速材として利用する。RBMKではBWRと同様に直接軽水を沸騰させ、原子炉の格納容器もないので安価に建設することができる。また、燃料棒がそれぞれ独立していることから燃料棒の交換中であっても稼働を止める必要がなく効率的な運営が可能とされていたが、RBMKを採用していたチェルノブイリ原発での事故以降、この型式の原子炉の新規に建設されていない。

<図4:原子炉(RBMK)の仕組み>

※京都大学「チェルノブイリ事故ソ連報告書(1991/1/17) について」より作成

(2)原子力発電量の動きと各国シェア

①総発電量と原子力発電量の関係

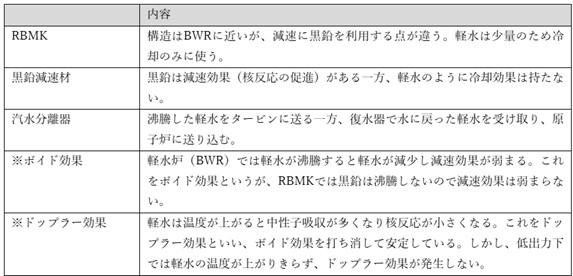

<図5:世界の総発電量と原子力発電量の比較>

※IAEA(国際原子力機関)統計より作成

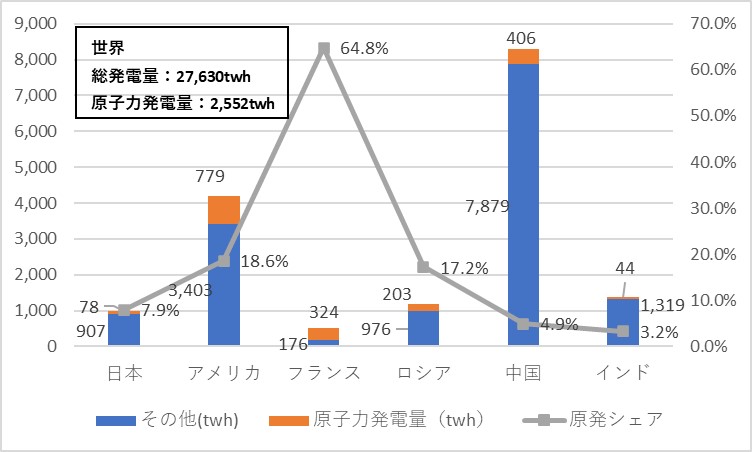

2023年時点での世界の総発電量が27,630twhであるのに対し、世界の原子力発電量は2,552twhで、世界全体の発電量の9.2%を占めている。

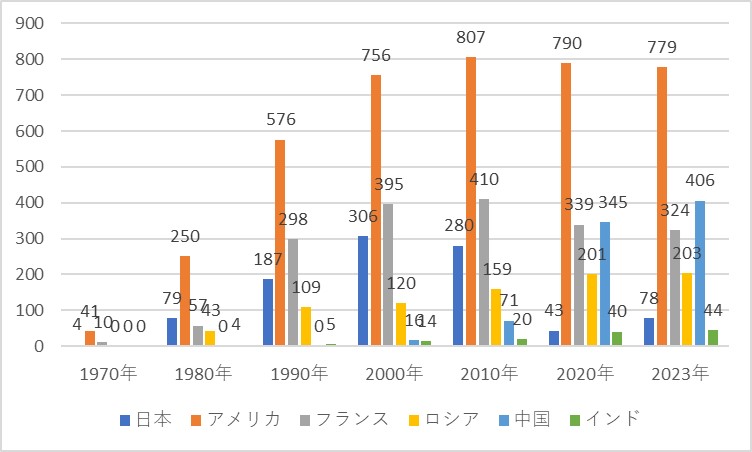

原子炉数は2000年時点でピークに達して以降、増加していない。これはスリーマイル島原発事故、チェルノブイリ原発事故の発生により安全性の懸念が生じ、世界的に原子炉の新規建設が停滞したことが背景にあると考えられる。

世界の総発電量と原子力発電量を比較すると、総発電量は1970年以降一貫して増加しているが、原子力発電量は2010年にピークを迎えて以降、減少に転じている。これには2011年に東京電力福島第一原発事故が発生したことで日本やドイツなどで原子力発電所による発電が停止されたことが背景にあるとみられる。

②原子力発電の主要国(日本、アメリカ、フランス、ロシア、中国、インド)における原子力発電の位置づけ

<図6:2023年の主要国の発電状況(単位:twh)>

※IAEA統計より作成

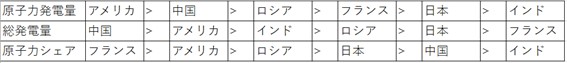

原子力発電の主要国における原子力発電量の合計は1,834twhで世界の72%を占めており、原子力発電は特定の国に偏っている傾向にあることがわかる。原子力発電量の順位が総発電量の順位より高いアメリカ、フランス、ロシアは原子力のシェアが高い。

<図7:主要国の原子力発電量の推移(単位:twh)>

※ IAEA統計より作成

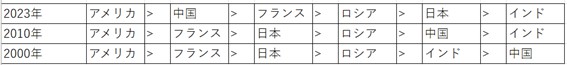

中国、インドは2000年以降原子力発電量が増加しており、特に中国の増加は顕著で2023年には2番目となっている。

他方、日本、アメリカ、フランスは2010年以降原子力発電量が減少している。これは福島第一原発事故の影響により、原子力発電の推進が行われなくなったことが原因と考えられる。一方、ロシア、中国、インドは原子力発電量が増加しており、各国の原子力政策は二極化している。

(3)原子力発電の政策動向

<表1:主要国各指標のピーク時期>

※IAEA統計、資源エネルギー庁資料より作成

各国では原発発電量シェアのピークを迎えたのちに原発発電量のピークを迎えていおり、それぞれ設備利用率、原子炉数のピークをみるとそれぞれ原発発電量、原発シェアのピークと対応している。このことから各国の原子力政策では当初は原子炉の建設を推進し、その後設備利用率を高める方針に変更する傾向があることがわかる。

主要国の多くで総発電量、原子力発電量がピークを迎えている時点(2010年、2023年)では原油価格も高騰している。これは発電需要の増加に比例して火力発電の需要が高まっているためと考えられる。このことから原油価格が高くなると発電コストの削減のために、火力発電の代わりとして各国政府は原子力発電を推進する傾向にあると考えられる。(以下、次回〈中〉に続く)

[…] https://www.newsyataimura.com/ozawa-181/#more-22635 […]