小澤 仁(おざわ・ひとし)

バンコック銀行執行副頭取。1977年東海銀行入行。2003年より現職。米国在住10年。バンコク在住27年。趣味:クラシック歌唱、サックス・フルート演奏。

2011年3月11日に発生した東日本大震災により、日本全国の原発は安全対策を行うためにいったん全面的に運転を停止した。しかし、ひっ迫する電力事情と原発の低コストを売りとして徐々に原発の再稼働が図られるようになり、25年8月現在36基の原発のうち14基が再稼働(うち3基は停止中)しており、今後この数が増えていくことが予想されている。

しかし本当に原発が安全な発電方法であるためには何をしたらよいのか。また、原発は本当に低コストな発電方法と言えるのか。原発そのものの仕組みが難しいため、私たちがこれらについて検証するにはかなりの困難が生じる。こうした難しい課題を上中下の3回続きで、できるだけわかりやすく解説する試みだが、今回(中)は「原発事故のリスク」について説明する。

2.原発事故のリスクについて

各国の原子力発電政策に大きな影響を与えたのは原発事故と考えられ、その中でも特に大きな影響を与えたのはスリーマイル島原発事故、チェルノブイリ原発事故、福島第一原発事故の三つである。ここではこれらの原子力発電所事故のリスクについて検討する。

(1)スリーマイル島原発事故

〇事故の概要

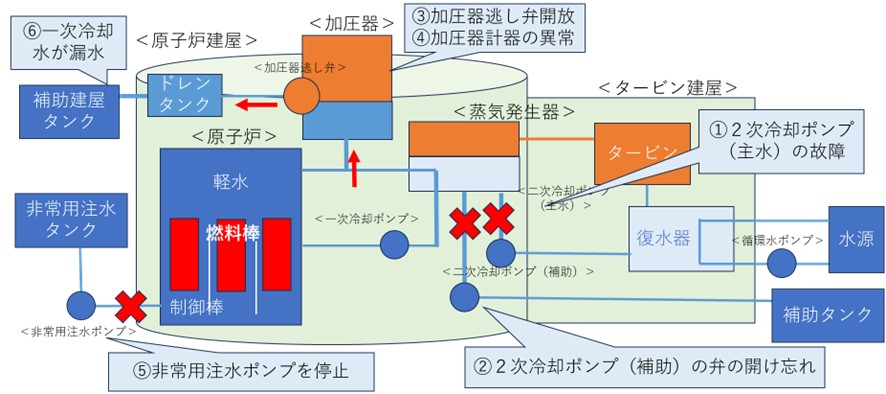

<図8:スリーマイル島原発事故の流れ(PWR)>

※ Report of president’s Commission on the Accident at Three Mile Island などの資料より作成

〇事故を踏まえた対策

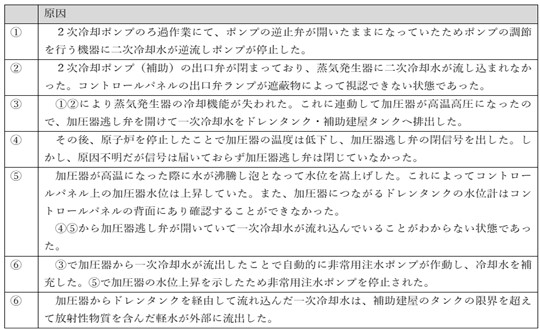

<表2:制御盤の比較>

※ Report of president’s Commission on the Accident at Three Mile Island 、中部電力ホームページより作成

事故の主要な要因は補助ポンプの異常(②)、加圧器の異常(③、④)を制御盤から把握できなかったこと、コントロールパネルそのものの不具合にある。現在は、コントロールパネルはデジタル化され異常現象の因果関係などが表示されるように対策されている。

(2)チェルノブイリ原発事故

〇事故の概要

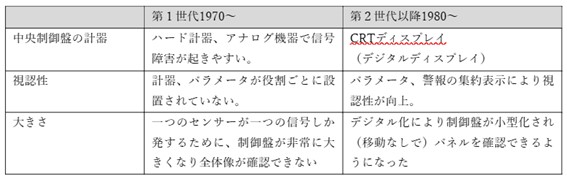

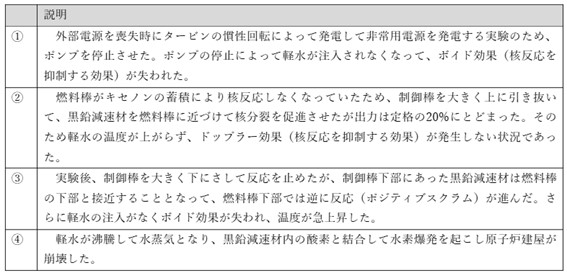

<図9:チェルノブイリ事故の流れ>

※京都大学「チェルノブイリ事故ソ連報告書(1991/1/17) について」より作成

〇事故を踏まえた対策

チェルノブイリ原発事故の原因は主にRBMKに特有の設計構造(ボイド効果、ドップラー効果、ポジティブスクラム)によるものである。軽水炉ではボイド効果が失われるほど軽水がなくなることはなく、制御棒と減速材は分かれているためポジティブスクラムは発生しない。現在、RBMKの新規建設はされていない。

③福島第一原発事故(3号機の事例)

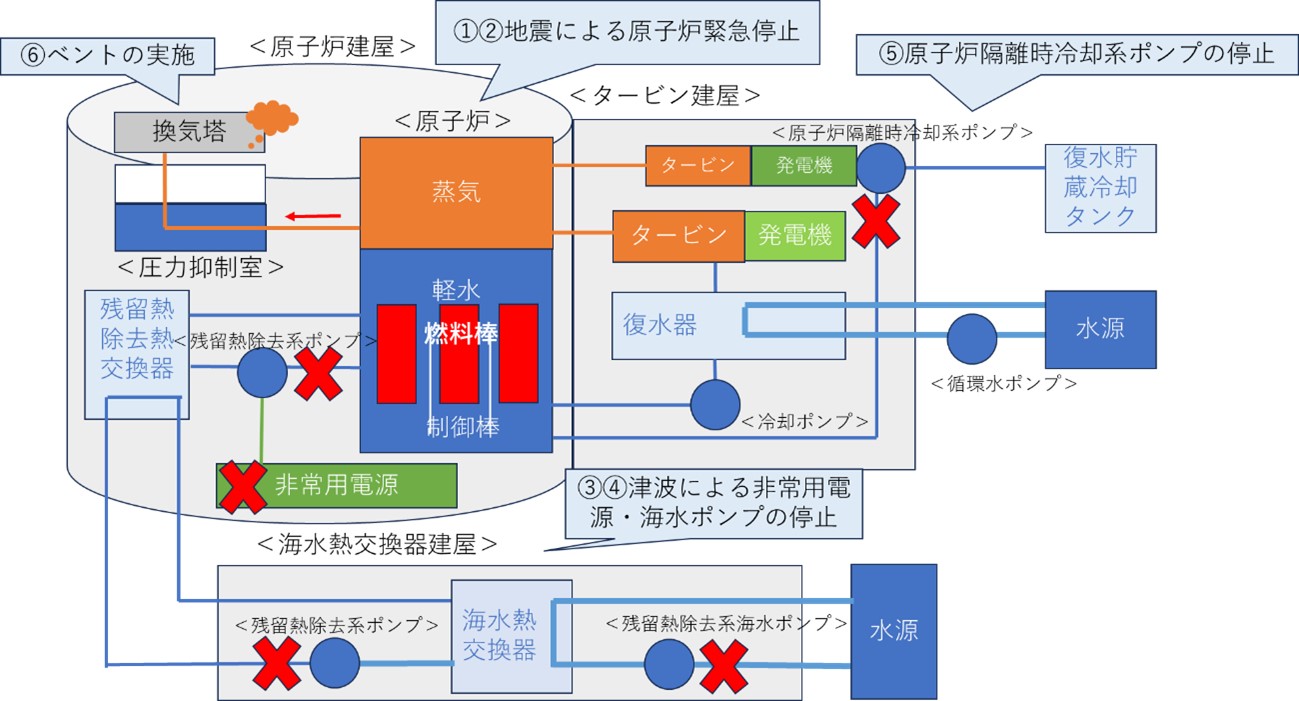

福島第一原発事故では地震・津波によって1~4号機の原子炉建屋が爆発した。このうち、事故原因がはっきりしている3号機の事例を紹介する。

〇事故の流れ

<図10:福島第一原発事故の概要>

※東京電力「福島原発事故報告書」より作成

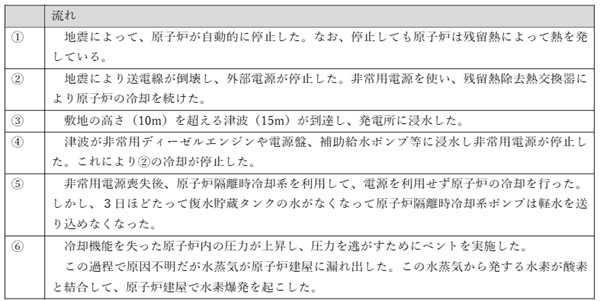

<表3:福島第一原発各基の比較>

※東京電力「福島原発事故報告書」より作成

福島第一原発事故で建屋が爆発したのは1~4号機である。4号機は非常用電源が浸水したことで使えず、電源を使わずに冷却する原子炉隔離時冷却系が作動した。5号機、6号機では非常用電源のある地下室にダクトなどがなかったため浸水を免れたので、残留熱除去系システムで冷却することができた。

2号機では1号機、3号機と同様に原子炉の圧力上昇が起きたためベントを行ったがこれに失敗した。しかし、原因不明だが原子炉の爆発は起きず、原子炉建屋が水素爆発を起こした。

4号機は事故当時そもそも燃料棒が搭載されていなかった。そのため、冷却作業を行う必要はなかったが、爆発した3号機の水蒸気が原子炉建屋に入り込み水素爆発を起こした。

以上のことから福島第一原発事故の防止には原子力発電所への浸水防止、電源を失った際の冷却機能の維持が重要であると考えられる。

〇事故の対策について

現行の福島第一原発事故対策では不十分であり、電源対策および電源を必要としない冷却対策を中心に練り直す必要がある。

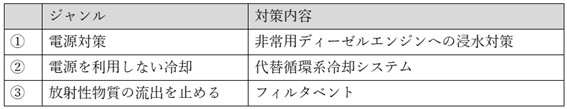

<表4:福島第一原発事故の対策内容>

※東京電力「福島原発事故報告書」より作成

①電源対策(非常用ディーゼルエンジンの浸水対策)

非常用ディーゼルエンジンは水密扉(浸水を防ぐ扉)で防護されていたものの外部から部屋につながるダクトから浸水した。そのため、配管の連携部分をゴムで止水処理を行うなどの対策が施されている。ただし、これらの止水処理がどれほどの津波に耐えうることができるのかは不透明である。

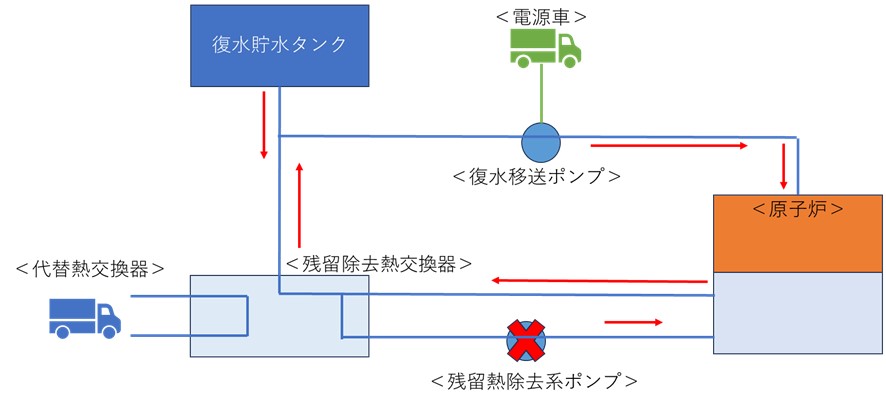

②電源を利用しない冷却(非常用復水器・代替循環冷却系システム)

<図11:代替循環冷却系システムの仕組み>

※東京電力「福島原発事故報告書」、東京電力ホームページより作成

代替循環冷却系システムは、外部電源・非常用電源を用いずに車両を使って原子炉を冷却するシステムである。電源車の電源で水移送ポンプで冷却水を送り込み、残留除去熱交換機は代替熱交換器(車両)によって冷却する。

しかし、電源車や車両型の代替熱交換器を災害時に円滑に稼働させることができるかには懸念がある。実際、福島第一原発事故当時に、津波に流された障害物や陥没した道路が車両の移動を妨害した。

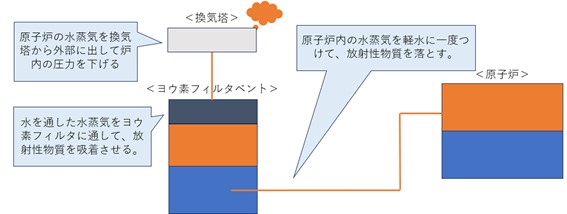

⑤フィルタベント

<図12:フィルタベント>

※各種ウェブサイトより作成

フィルタベントでは、原子炉から発した水蒸気を水に通すだけでなく、ヨウ素フィルタに通すことで外部に発せられる放射性物質を吸着させ減少させる。しかし、事故当時ベントを行ったことによって原因は不明だが水蒸気が漏れ、水素爆発が格納容器内で起きており、水素爆発の防止はなされていない。(以下、次回〈中〉に続く)

※『バンカーの目のつけどころ 気のつけどころ』過去の関連記事は以下の通り

第301回「原子力発電のリスクとコストを再検証する(上)―原子力発電の概要」(2025年9月12日付)

[…] https://www.newsyataimura.com/ozawa-182/#more-22664 […]