山口行治(やまぐち・ゆきはる)

株式会社ふぇの代表取締役。独自に考案した機械学習法、フェノラーニング®のビジネス展開を模索している。元ファイザージャパン・臨床開発部門バイオメトリクス部長、Pfizer Global R&D, Clinical Technologies, Director。ダイセル化学工業株式会社、呉羽化学工業株式会社の研究開発部門で勤務。ロンドン大学St.George’s Hospital Medical SchoolでPh.D取得(薬理学)。東京大学教養学部基礎科学科卒業。中学時代から西洋哲学と現代美術にはまり、テニス部の活動を楽しんだ。冒険的なエッジを好むけれども、居心地の良いニッチの発見もそれなりに得意とする。趣味は農作業。日本科学技術ジャーナリスト会議会員。

◆予測する未来と夢みる未来

本論考では、個体差の機械学習について考えている。例えば、認知症患者に治療薬を投薬するときに、一定期間後の薬効を評価すると、患者によっては症状の改善効果がある場合と効果が無い場合がある。薬効の個体差は、症状の予後変化に依存するので、とても複雑だ。症状の予後変化は、未来を予測するという意味では、天気予報とあまり変わらない。

現在の天気予報は、雨雲データなどをリアルタイムで観測しているし、現在の天気をユーザーがフィードバックする。直近の天気は、天気予報というよりは、天気レポートの感がある。中長期の天気予報はあまり当たらないので、薬効予測と似ている。薬効予測は不十分でも、診断技術は急速に正確になっていることも、天気予報に似ているかもしれない。個体差といっても、個体間変動(inter-individual-variability)だけではなく、個体内変動(intra-individual-variability)もある場合で、個体間変動と個体内変動が複雑に交絡(こうらく)している状況は、実際に頻繁にある。このように複雑な状況では、現在の統計解析の技術では、占い師の未来予測のレベルと大きくは変わらないのだろう。

個人の生活に関連する中長期の未来は、予測することよりも、夢みることのほうが普通かもしれない。もしくは、予測することと夢みることで、その信憑(しんぴょう)性には大きな差が無いともいえるだろう。夢みる未来の信憑性は、夢みる本人にとっては特別な意味がある。夢みる未来を「ゴール」と表現すれば、「ゴール」を実現するための具体的な課題が明らかになるからだ。

予測する未来と、夢みる未来は、両方とも重要で、予測する未来は機械学習でも可能なのだから、人間は未来の夢を探求するとよいのだろうか。筆者は、近未来において、個体差の機械学習が発達すれば、機械が予測する未来は、機械が夢みる未来との整合性を考えるようになると、夢みている。個体差に関する理解が、技術的にも哲学的にも不十分な現在では、機械が予測する未来は、人びとが夢みる未来とは一致しない。機械が予測する未来は、機械の支配者の未来であって、機械の支配者が機械が予測する未来を「ゴール」にすれば、たぶん人類は絶滅する。支配者と支配者に仕(つか)える集団は、少数者であって、絶滅危惧(きぐ)種だ。

現在の生成AI(人工知能)もハルシネーション(幻覚)という夢をみている。しかし、機械は、機械の夢を、夢として理解していない。生理的な現象として、意識レベルが低下しているときに発生する夢は、現在の生成AIでも再現できる。しかし、機械が夢みる未来は、どのような未来なのだろうか。全てが予測可能な、決定論の世界なのだろうか。たぶん、ある程度は予測可能だけれども、大部分が予測不可能な、私たちが夢みる未来と大きく変わらないと思う。

私たちが夢みる未来は、どのような未来なのだろうか。筆者が夢みる未来は、個体差を理解する技術と哲学が、ある程度成熟して、近代文明の技術哲学から大きく逸脱する未来だ。「個体差は、個体差の表現の個体差である」という筆者の哲学的仮説は、個体が先に実在して、個体間の関係としての個体差を理解する、近代哲学の個体差の理解とは決別した出発点になっている。現在のAI技術が人類の絶滅をもたらすとすれば、夢みる機械の技術によって、独占的AI資本主義ではない未来に、文明論的な逃避をする夢みよう。

近未来の夢みる機械は夢物語として、機械と夢みる未来であれば、現在の物語だ。独占的AI資本主義の物語には、語られない部分があることに注意したい。みんなで機械学習する物語は、語られない、語ることが難しい物語を夢みる、現実的で経済合理性がある探索路であると信じている。

〇 Canva実況中継-2 モナドが襞のあるドーナツだとしたら

近代哲学は、デカルト、スピノザ、ライプニッツという、哲学のスーパースターとともに哲学史に記載されている、理性を重視する合理主義哲学だ。哲学以外の分野では、デカルト座標、ライプニッツの微積分学と二進法の発明など、デカルトとライプニッツの天才的な数学と比べると、スピノザはレンズ磨きの職人でしかない。しかし、スピノザの磨いたレンズは、天体観測と顕微鏡観察によって、近代以降の宇宙観と生命観を決定的に変革した。

スピノザが生きた17世紀のオランダは、レンズ磨きの技術において、世界の最先端だった。オランダのハーグには、望遠鏡を自作した当時最高の科学者、クリスティアーン・ホイヘンス(1629~95年)がいた。ホイヘンスの光の波動説や確率論について、スピノザは書簡などから情報を得ていたようだ。しかし、スピノザは在野のレンズ磨き職人であり、技術者だった。筆者もデータサイエンスの技術者として生計を立てている。技術者が哲学者でもあった時代の哲学は、技術を革新するための哲学、哲学を技術で刷新する、本当の意味で技術哲学だった。

「ニュース屋台村」に執筆するようになったのは、ライプニッツの「モナドロジー」について考えることが目的だった。目的というよりは、急逝した友人との会話を続けていたつもりだ。近代合理主義哲学を勉強し直して、哲学としては、スピノザの哲学に魅了されたけれども、ライプニッツは、人類最初のスピノザ主義者なのではないか、という妄想を抱くようになった。ライプニッツの哲学は、技術者の論文のような、明晰(めいせき)だけれども、細切れの文章だ。「モナドロジー」も、短い90の文節から構成された、哲学としては短い、しかし深くて不思議な思索集であり、後世に謎を残している。

スピノザの哲学は、人格神を否定する、抽象的な神学論で、当時は無神論を広めようとしているのではないかと疑われ、出版禁止となった異端者だ。「モナドロジー」も、弁神論として、神の存在を証明するような記述内容になってはいるのだけれども、ライプニッツには、東洋の宗教(仏教など)も統一的に理解するという、隠れた野心があるし、スピノザのように誤解されないように、とても曖昧(あいまい)な表現になっている。

ライプニッツの哲学では、「個物」や「個体差」への執着が強く、スピノザとは異なって、普遍的な属性への関心は薄い。スピノザの哲学のほうが中世的なスタイルで、ライプニッツの哲学は近代的ともいえるだろう。モナドロジーの近代性は、過度の個人主義の萌芽(ほうが)として、20世紀のフランス哲学者、アラン・ルノー(1948年~)が批判している(『個人の時代』〈アラン・ルノー、法政大学出版局、2002年〉)。いかにも過度の個人主義の国、フランスの哲学者らしい視点ではあっても、フランス中世末期におけるミシェル・ド・モンテーニュの『エセー』の個人主義ほどでもないので、モナドロジーの現代性と、ライプニッツのスピノザへの思いを軽視したルノー読みでしかない。

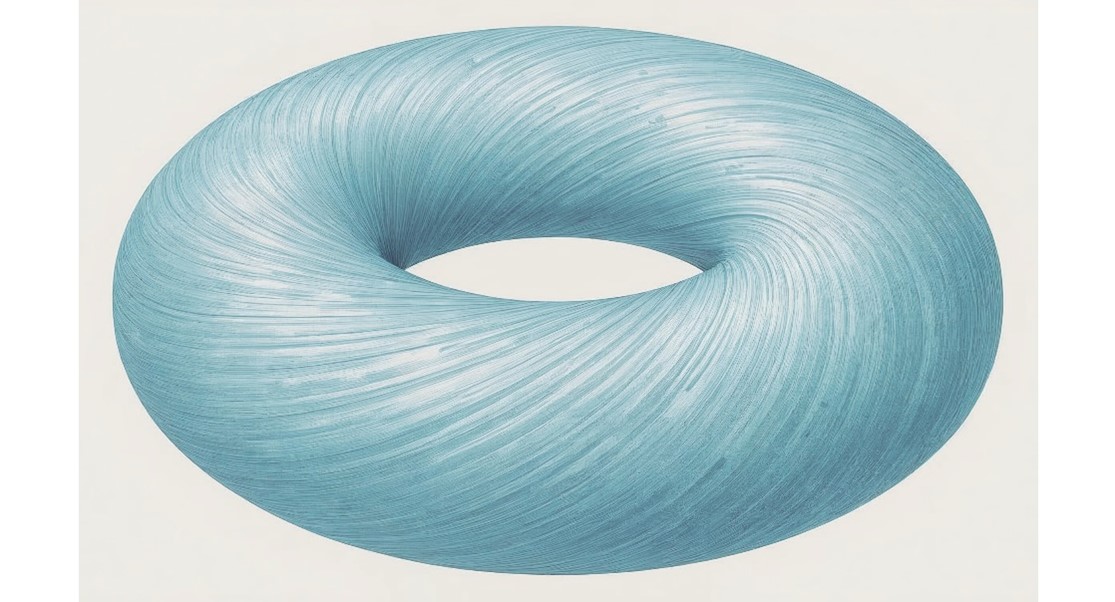

ライプニッツの哲学を、バロック時代への懐古趣味として読み解いたジル・ドゥルーズ(1925~95年)の『襞(ひだ):ライプニッツとバロック』(河出書房新社、2015年)にも同意しかねるけれども、筆者にとっては、「モナドが襞のあるドーナツだとしたら」というイメージを与えてくれた、稀有(けう)な好書だ。モナドロジーの現代性は、物理学における究極の数理モデルを追求する超ひも理論を想起させる。しかし、襞があることによって、一気に古典的なイメージになる。襞とはバロック音楽の残響のようなものだろう。

スピノザの哲学は、不思議な神学を基盤として、民主主義の直前までを読み解く、17世紀とは思えない一流の政治哲学でもある。スピノザが書かなかった民主主義は、ライプニッツが書かなかった政治哲学と似ているのだとしたら、近代哲学は何を封印しようとしているのだろうか。合理主義哲学の立場からは、民主主義が合理的な政治体制とはいえないなど、現代の私たちが理解しうるレベルの危機感ではないと思われる。例えば、人間の思想や行動が合理的ではないのに、自然が合理的であれば、必然的に人類は破滅するといった、17世紀の哲学としては、議論を封印するしかないような、ある種の絶望感かもしれない。

スピノザの哲学で、不完全もしくは不十分だと批判されることが多い「心身並行説」(参考:https://ja.wikipedia.org/wiki/心身並行説)は、その批判者であるライプニッツの予定調和説と、実はとても良く似ていて、近代以降、現代においても、その文字通りに考えて、肯定したり、単純に、理解できたりするような哲学的な議論ではない。

スピノザが、「神が唯一の実体であり無限の属性をもち、物質や心も神の二つの表現である」というとき、「実体」は物質的な意味での「実在」ではない。筆者の独断的解釈では、「<関係>が唯一の<表現>であり、無限に希薄な<関係>において、物質や心も<関係>の二つの<表現>である」と、神や属性を<関係>に置き換えてみたくなる。集合論のような、近代的な素朴実在論から、関数論や圏論のような、現代的な写像・関係概念への転回だ。

スピノザが信じた神を信じると、神がいなくなる(無神論)ではなく、自分自身や人類がいなくなる、恐ろしい物語が見えてくるのかもしれない。怖がらずに前に進めば、教会や国家の、人間が作った権威や権力が無意味になる、新しい文明への探究路もあるはずだ。ライプニッツのモナドロジーには、希望の物語はあるけれども、スピノザ主義者としての恐ろしい物語は封印されている。近代文明が行き詰まり、それなのにASI(人工超知能)が人間の知能を超えることが確実になっている現代では、退路などなく、勇気をもって前進するしかない。

モナドのイメージを「襞のあるドーナツ」として描くことで、15年前に急逝したアーティスト、中里斉(https://www.hitoshinakazato.com/jp/ )さんとの会話が終わったような気がしている。中里さんのモナド(https://www.hitoshinakazato.com/jp/monado/ )にも襞がある。少なくとも、現在の筆者には、中里さんのモナドに、襞が見えるようになった。パイプオルガンの残響音の音色ように、襞は、場所が関係する個体差の<位相>のイメージだ、と仮定したい。モナド(ライプニッツの単子論)を、現代のミニマルアートの観点から再考するという、中里さんの勇気は、<表現>の勇気だった。筆者は、<関係>の<表現>へ向かう、近未来のデータ論の探究路の入り口で、深呼吸している。

◆次稿以降の予告編(1):『おいしいデータ または 所与の料理』(tastfull data and/or data cooking)の構想

辞書によると、データはラテン語で「与えられたもの」という意味だそうだ。データを、所与として理解するのか、与件として理解するのか、哲学としては悩ましい。バートランド・ラッセルなどの20世紀以降の西洋の哲学者は、与件として理解している。西田幾多郎は、所与として理解していた。筆者の理解では、場所に関連する個体差があるデータは、所与がふさわしい。西田は、場所の哲学にこだわりがあったので、与件などという、有っても無くてもよいかのような、意味不明な哲学用語を使わなかったのだろう。もちろん、科学者や技術者は「データ」という専門用語にしか関心が無い。筆者の仕事や興味では、個体差が無いデータはデータではないのだけれども、誤解されないように、あえて「個体差があるデータ」と記載している。

「ニュース屋台村」に、2022年10月19日から2024年7月8日まで、計31回連載した『スモール ランダムパターンズ アー ビューティフル』の目次を再掲する。

『スモール ランダムパターンズ アー ビューティフル』

1 はじめに; 千個の難題と、千×千×千×千(ビリオン)個の可能性

1.1 個体差すなわち個体内変動と個体間変動が交絡した状態

1.2 組織の集合知は機械学習できるのか

1.3 私たちは機械から学習できるのか

2 データにとっての技術と自然

2.1 アートからテクノロジーヘ

2.2 テクノロジーからサイエンス アンド テクノロジーへ

2.3 データサイエンス テクノロジー アンド アート

2.4 データサイクル

2.5 データベクトル

2.6 局所かつ周辺のベクトル場としてのデータとシミュレーション

3 機械学習の学習

3.1 解析用データベース

3.2 先回りした機械学習

3.3 職業からの自由と社会

3.4 認知機能の機械学習とデジタルセラピューティクス(DTx)

3.5 学習は境界領域の積分的探索-ニッチ&エッジの学習理論

3.6 機械学習との学習

4 機械学習との共存・共生・共進化-まばらでゆらぐ多様性

4.1 生活と経済の不確実性

4.2 生活と経済に関連する技術は、何を表現しているのか

4.3 スモール データ アプローチ-個体差のまばらでゆらぐ多様性

4.4 まばらでゆらぐ多様性の過去・現在・未来

4.5 生活の不確実性を予測する

4.6 弱い最適化-脆弱性/反脆弱性からのスタート

4.7 ひとつのビッグ予測、たくさんのスモール適応

5 自発的な小組織(seif-motivated small organizations)

5.1 社会、地域、家族 vs. 国家、企業

5.2 組織は組織でできている-組織サイクル

5.3 機械学習する組織

5.4 CAPDサイクル

5.5 ビジネス表現の個体差(AI中心8画面周辺モデル)

5.6 組織の周辺-積分的思考

5.7 データサービス商品を創出する知的自由エネルギー産業-固有場知能農業

6 おわりに;-生活と社会のビューティフル ランダム パターンズ

6.1 ほとんど色即是空・空即是色な世界

6.2 ランダムな人びと(前稿)

6.4 延長されたフェノラーニング®(本稿)

『スモール ランダムパターンズ アー ビューティフル』は、タイトルから容易に想像できるように、イギリスの経済学者エルンスト・シューマッハ(1911~77年)の『スモール・イズ・ビューティフル』を強く意識して構想した、筆者なりのデータ論だった。しかし、デカルト批判からスタートした、スピノザとライプニッツという、近代哲学の草創期を背景としながら、見切り発車した論考だった。近代哲学から脱却して、近未来のデータ文明を探索する試行錯誤であり、着地点は見えていなかった。読者は想定していなかったけれども、2010年にニューヨークで急逝したアーティスト、中里斉さんとの会話を継続したつもりだ。

読者は想定していないとはいうものの、長期にわたる連載をサポートしていただいた「ニュース屋台村」の皆様、さらに、経済関係の読者の皆様の忍耐にはとても感謝している。近代技術哲学の源流として、ニュートン力学とは別の経路、細胞発見の物語を序章として追加しよう。近代技術哲学のバニシングポイントとしてのAI技術、すなわち、データを支配する独裁者以外の個体差を金銭に換算して、人びとを経済的に支配する、AI独占資本主義とは別の経路を、具体的に探究する終章も追加する。そしてなによりも、近未来において活躍してもらいたい高校生や大学生を読者として想定して、『スモール ランダムパターンズ アー ビューティフル』を再構成してみたい。再構成された『おいしいデータ または 所与の料理』の目標、実現したい具体的効果は、「データ資産」を経営資源とする、斬新で個性的なビジネスを大量に作り出すことだ。

次稿では、目次を刷新し、執筆プロジェクト全体の企画書(version 0.1)をまとめる。

--------------------------------------

『みんなで機械学習』は中小企業のビジネスに役立つデータ解析を、みんなと学習します。技術的な内容は、「ニュース屋台村」にはコメントしないでください。「株式会社ふぇの」で、フェノラーニング®を実装する試みを開始しました。

コメントを残す