山本謙三(やまもと・けんぞう)

オフィス金融経済イニシアティブ代表。元NTTデータ経営研究所取締役会長、元日本銀行理事。日本銀行では、金融政策、金融市場などを担当したのち、2008年から4年間、金融システム、決済の担当理事として、リーマン・ショック、欧州債務危機、東日本大震災への対応に当たる。著書に『異次元緩和の罪と罰』(講談社現代新書2753、2024年9月)。

人手不足が著しい。従業員を確保できず小売店や飲食店が営業時間を短くしたり、建設業者が工事を止めたりしている。背景にあるのは、この国の少子化、長寿化だ。

先行き人手不足はどこまで進むのか。私たちは、これにどう備えればよいのだろうか。

◆これまでは女性、高齢者、外国人が人手不足を緩和

総務省の「労働力調査」をもとに、人手不足がどの程度の規模になるかを試算してみよう。「労働力人口」とは、大づかみにいえば「社会で働く意欲のある人」の総数である。これを15歳以上の総人口で割ったものが「労働力人口比率」だ。

ここでは、高齢化への起点となった1995年から2020年までを「高齢化第1幕」、2020年から50年までを「高齢化第2幕」と呼び、それぞれの労働力の変化を試算してみる。

試算は、1995年と2020年時点を起点に、男女別5歳階級別の労働力人口比率がそのまま維持されるものと仮定し、2020年および2050年にかけての労働力の変化を計算する(参考1)。あわせて、総人口をもとに労働力に対する需要を推計し、差し引きして人手不足の規模を試算する。なお、2020年以降の総人口には、国立社会保障・人口問題研究所「将来推計人口<令和5年推計>」(出生中位・死亡中位)を用いる。

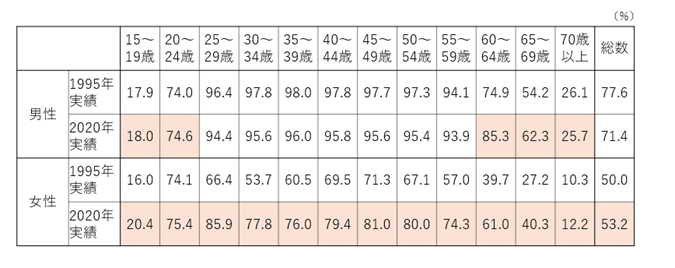

(参考1)男女別年齢別の労働力人口比率(1995年、2020年)

(出所)総務省「労働力調査」を基に筆者作成

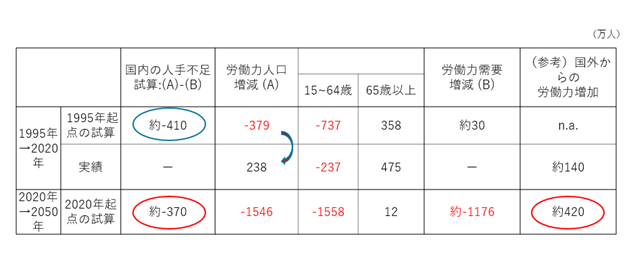

高齢化第1幕の試算結果が、下に示す参考2上段である。労働力人口は、64歳以下の人口減少を背景に約379万人減ると見込まれた。この間、労働力に対する需要は、高齢者の増加を背景に約30万人分増える。この結果、差し引き約410万人の人手不足が生じるとの試算結果となった。

(参考2)高齢化第1幕(1995~2020年)、第2幕(2020~50年)の人手不足試算

(出所)総務省統計局「労働力調査」、国立社会保障・人口問題研究所「将来推計人口(令和5年推計)」<出生中位・死亡中位>を基に筆者試算

しかし、労働力人口の実績は、逆に約238万人増加した。試算との比較では、600万人超もの上振れである。おかげで、人手不足の懸念は杞憂(きゆう)に終わった。

理由は、女性、高齢者の大幅な労働力増加と、国外からの人口流入超である。とくに15~64歳女性が、試算対比約500万人上振れた。また、団塊世代や同年代周辺で長く働く人が増え、高齢者(65歳以上)の労働力も試算に比べ100万人強上振れた。

なお、「労働力調査」には日本人・外国人の区分がないが、国外からの人口流入も人手不足の緩和に寄与した。1995年から2020年にかけて、国外から140万程度の労働力が流入(ネット)したとみられる(統計上は、女性、高齢層の増減数に含まれる)。

◆約420万人の国外からの流入を仮定しても、なお約370万人が不足

では、今後はどうか。参考2下段が2020年から50年にかけての試算結果であり、労働力人口は約1546万人の大幅減少となる。一方、労働力に対する需要も、総人口の減少を背景に縮小し、約1176万人分の減少と計算された。

この結果、差し引き約370万人の人手不足が起きるとの結果になった。前述の高齢化第1幕の試算結果が約410万人の不足だったことに比較すると、一見ギャップが縮小したようにみえるが、そうではない。

試算が依拠する「将来推計人口」は、2021年以降2050年までの間、年平均15万人強の「国外からの人口流入超」が仮定されている。これをもとに、国外からの労働力の増加を推計(筆者)すると、試算結果には約420万人の「国外からの労働力増加」がもともと織り込まれていることになる。

したがって、試算結果の正しい読み方は、「国外からの労働力増加420万人程度を前提とすれば、国内で追加すべき必要な労働力は約370万人」である。合算すれば、800万人弱の不足となる。

◆国内のみ、国外のみ、とはいかない

ただし、約370万人の人手不足に対し、仮に国外から同数の370万人の追加があれば不足が埋められるというわけではない。

流入する370万人は、労働力の供給者であると同時に、新たに国内で生活する労働力の需要者でもある。日々食材も購入するし、民間や公共のサービスも受ける。そうした財・サービスの提供には、別の労働力が必要となる。

そうした新たな労働力需要を考慮した上で、国内の人手不足約370万人分を国外からの流入だけで補うには、追加で約780万人の流入超が必要との試算結果となった。もともとの仮定である420万人と合算すれば、必要な流入超数は約1200万人となり、さすがに非現実的にみえる。

他方、国外からの流入に代えて、国内の非労働力人口からのシフトだけですべてを賄おうとすれば、同じ理屈で、「国外からの流入超」の当初の仮定約420万人よりも少ない労働力で足りることになる。それでも、もともとの人手不足の試算結果約370万人と合算すれば、約550万人の労働力の増加が必要となり、これまた非現実的にみえる。

それほど、今後生じる労働力不足の規模は巨大である。克服には、国内での労働力の掘り起こしと国外からの流入増の両方が欠かせない。さもなければ、私たちの生活水準は低下してしまう。

◆現実を直視し、対応を急げ

以下、国内あるいは国外だけに頼ることが、なぜ非現実的かを確認してみよう。

女性(15~64歳)の労働力人口比率は、同年代の男性に比べれば、現時点でもなお10~15%ポイントほど低い。もし、これを男性並みの水準まで引き上げられれば、300万人程度の追加の労働力が生まれる計算となる。

しかし、10~15%ポイントは今なお残る最後の岩盤である。岩盤を崩すには、よほどの社会意識の変革と制度の整備が必要となる。とくに就業率が低いのは、大都市圏に住む女性である。大都市圏は通勤時間が長く、子育てと仕事を両立させにくい。「家庭と社会の両方が責任をもって子供を育てる」とのパラダイムの確立がどうしても必要になる。

例えば、①家庭内にあっては、男性と女性の家事・育児労働の均等化②企業にあっては、残業の圧縮、テレワークを含む柔軟な働き方の提供③社会にあっては、保育所・学童保育の閉園時間の延長やベビーシッター制度の充実④国や自治体にあっては、子育て支援策のさらなる充実――など、多方面からの対策を講じる必要がある。

高齢者(65歳以上)をみると、高齢化第1幕では、60代後半および70代前半層からの労働力増加が人手不足の緩和に貢献した。団塊世代とその直後の世代である。

しかし第2幕では、2020年代前半には団塊世代全員がすでに後期高齢者(75歳以上)入りし、さすがに多くを期待しにくい。第2幕終期の2050年も、団塊ジュニア世代がすでに後期高齢者となっており、過大な期待はできない。今後は、65~74歳層の労働者人口比率をどれほど引き上げられるかが焦点となる。

2050年の人口最多の年齢層は70代後半だ。そうしたなかで、65歳前後での引退といった従来の社会慣行を維持していては、社会の持続性を保てない。

パラダイムを「長寿になった分、長く働いて、恩恵を次の世代に返す社会づくり」に変えていかなければならない。企業の65歳定年と年金支給の開始年齢65歳の組み合わせは、人々が長く働くインセンティブ(動機付け)を弱める。制度の見直しに関する国民的な議論を急がなければならない。

外国人は、地方自治体や地元ボランティアが、円滑な受け入れのための努力を続けているが、立ち遅れ感は否めない。共生の施策が十分に進まなければ、地元住民との摩擦が強まりかねない。

その一方で、私たちは現実を冷静に把握する必要がある。国外からの人口流入はいまや全国津々浦々に及び、多くの地域の経済を支えている。

2024年「住民基本台帳 人口移動報告」(総務省統計局)によれば、全国1892の市区町村(政令指定都市は区単位で集計)のうち、日本人が流出超となったのは1393市区町村、これに対し外国人が流入超となったのは1655市区町村だった。

すなわち、日本人が流出し、その一部またはすべてを外国人が埋めている構図にある。実際、日本人の流出超を、外国人の流入超が補ってなお余りある自治体も206あった。いまや「国外からの人口流入」なしには、地域経済も日本経済も成り立たない。

◆国内政策の立ち遅れを外国人問題に転化してはならない

試算から離れ、現実の国外からの人口移動をみると、新型コロナの感染拡大期にいったん流出超に転じたあと、2022年から25年にかけて再び流入超が続いている。しかも、その数は前述の「将来推計人口」の仮定を大きく上回っている。

国外に人手を求める圧力が、将来人口推計の仮定以上に強まっているということだ。これは、国内の労働力の掘り起しがうまくいっていないことの証しだろう。国外からの人口流入増は、外国人の問題でなく、国内の問題である。外国人問題に転化してはならない。

すべては、わが国の少子化と長寿化に起因している。パラダイムの転換を急ぎ、人手不足の緩和に全力を挙げなければならない。

コメントを残す