山口行治(やまぐち・ゆきはる)

株式会社ふぇの代表取締役。独自に考案した機械学習法、フェノラーニング®のビジネス展開を模索している。元ファイザージャパン・臨床開発部門バイオメトリクス部長、Pfizer Global R&D, Clinical Technologies, Director。ダイセル化学工業株式会社、呉羽化学工業株式会社の研究開発部門で勤務。ロンドン大学St.George’s Hospital Medical SchoolでPh.D取得(薬理学)。東京大学教養学部基礎科学科卒業。中学時代から西洋哲学と現代美術にはまり、テニス部の活動を楽しんだ。冒険的なエッジを好むけれども、居心地の良いニッチの発見もそれなりに得意とする。趣味は農作業。日本科学技術ジャーナリスト会議会員。

◆万能計算不能機械

2進法を発明した17世紀の数学者・哲学者、ゴットフリート・ライプニッツ(1646~1716年)は、人類で最初に万能計算機械を構想した大天才だ。そして、哲学における未解決の難問、個体差の問題を、明確に意識したのもライプニッツだった。21世紀も4半世紀が過ぎて、万能計算機は人工知能(AI)技術として、世界を席巻している。

万能計算機械の数学的原理を考えたのは、英国の数学者アラン・チューリング(1912~54年)だ。チューリングマシンという万能計算機械の数学的なモデルによって、計算プログラムが停止するかどうかを判定するプログラムを作ることはできないという、プログラムの停止問題を数学的に証明した。万能計算機械ではあっても、計算不可能な問題があることを証明したことになる。天才チューリングは、人類で最初に人工知能を「テスト」することを考えた。

この計算可能性の問題は、20世紀を決定づけた天才数理論理学者のクルト・ゲーデル(1906年~78年)によって、より一般的に、数論において、正しくても証明不可能な命題があることを、不完全性定理として数学的に証明されてしまった。

アルゼンチン生まれの数学者で、米国IBMの研究所で活躍したグレゴリー・チャイティン(1947年~)は、この不完全性定理を、コンピュータープログラムのLISPで証明した。チャイティンはメタ数学の啓蒙書を多数執筆している。チャイティンは筆者のスーパースターの一人で、「ニュース屋台村」でも何度か紹介している(※引用1:)。チャイティンはアルゴリズム情報理論の立場から、データの情報量を、データを計算して再現するプログラムの長さによって定義した。完全にランダムなデータであれば、プログラムによって圧縮できない。

アルゴリズム情報理論を創設・推進したロシア系米国人のレイ・ソロモノフ(1926~2009年)は、AI技術の数学的理論を発展させ、現在のディープラーニング技術の数学的な基盤を確立した。「ソロモノフ推論」と呼ばれる理論で、計算不能(近似値は計算できる)な確率的計量を使った理論だ。ディープラーニングで、数十億から数兆個という多量のパラメータを最適化(学習)するときに、確率的な動作が介入して、計算不能だけれども最適な状況を作り出すという、不思議な動作原理を数学的に記述する理論だ。

万能計算機械の誕生から、万能計算不能機械(人工知能)への、300年の道程だった。ゲーデルの不完全性定理が結節点で、物理学では、量子力学の不確定性原理の衝撃に相当する。おそらく、近未来では、量子確率や量子コンピューターの世界につながってゆくのだろう。

最近のAI技術の発展が著しいことは認めるとしても、ライプニッツの「個体差の問題」は未解決だ。「ランダム行列」の理論も、着地点が見いだせていない。近未来のデータ文明においては、天動説や地動説ではなく、例えばブラックホールが入れ子になったような、量子論ネイティブな宇宙論が常識になるのかもしれない。

現在のAIバブルが崩壊したとしても、ひとびとは勝者なき戦後の荒野を生き延びるしかない。進化論的には、最も高等な生物は植物であり、最も狡猾(こうかつ)な生物はウイルスだろう。ひとびとはAIを使って、植物とウイルスに学びながら、ライプニッツの「個体差の問題」が過去の問題となる近未来のデータ文明を夢見て、生き延びるだろう。

〇Google Gemini実況中継-2 データ解析のらせん階段

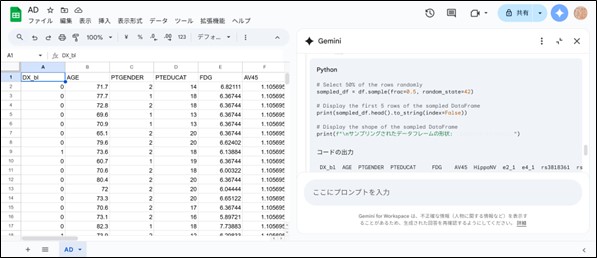

Google SpredsheetのGemini機能を試している。添付図では、Spredsheetに含まれる半分の行を選択するためのPythonコードが生成されている。しかし、Google SpredsheetのコマンドはPythonではないので、選択した行から新しいSpredsheetを作成することはできなかった。

Google SpredsheetのGemini機能では、Google Spredsheetの数式を作成することができる。上記のような簡単な操作であれば、Google Spredsheetに手作業で列を追加して、ランダムに行を選択するための数式を添付すれば、簡単にTEST用のSpredsheetと、検証用のSpredsheetを作ることができる。しかしこの操作を1000回繰り返すためには、PythonでGoogle Spredsheetを読み込んで、Pythonプログラムで処理するほうが現実的だ。

現在のGoogle SpredsheetのGemini機能であれば、ChatGPTを使って、統計解析言語Rのコードを作成して、JASP/JamoviでRのデータを見ながら、作成したコードを実行するほうが理解しやすい。「みんなで機械学習」は、IBMのSPSSとGoogle Spredsheet を経由して、2年前のJASP/Jamoviに戻ってしまった。現在のAIは、らせん階段をのぼりながら進化してゆくのだろう。JASP/Jamoviは32ビット版のRであるため、64ビット版のRを使うためには、64ビット版のRStudioと組み合わせるか、OracleやMicrosoftが提供する商用のRが必要になる。Small Data Approachであれば、GhatGPTとRという選択もありかもしれない。実況中継を続けます。

◆閑話コラム記事9 異常気象を生き延びる

世界各地で、異常気象が日常になってきた。気象災害よりも怖いのは、異常気象がもたらすウイルスによる感染症だ。気温が1℃上昇すると、ウイルスの進化速度はどの程度増加するのだろうか。現在の科学技術では、ウイルス感染症をコントロールできるとは思えないので、ウイルス感染症の増加は、人類の生存にとって、深刻なリスクをもたらすだろう。

しかし、ウイルスを必要以上に恐れる必要はない。ウイルスは寄生生物なので、宿主がいなくなれば、ウイルスも生存できない。

現在の地球環境では、動物が生き延びるためには、藻類や植物に依存するしか方法が無いので、異常気象が深刻になれば、人類は海中か地中で生き延びることになるだろう。日本のトンネル掘削技術は世界トップベルだ。防衛装備庁の防衛イノベーション科学技術研究所(https://www.mod.go.jp/atla/disti.html )は、直近の防衛力強化を狙っているけれども、核戦争でトンネルが役立つのも直近かもしれない。

筆者は「みんなで機械学習」する近未来を夢想している。異常気象が日常になると、病院や上下水道などの、大きな都市インフラに依存することが困難になるだろう。小集団の村社会において、「みんなで機械学習」しながら、高度な文明を維持・発展させることを考えよう。村の無人診療所にCTが設置され、遠隔診療を行い、必要に応じて、患者を無人搬送する。小集団の村社会は、地域の集落か、別荘地か、トンネルの中かもしれない。異常気象を生き延びるのに必要最小限のAIサーバーを構築して「みんなで機械学習」すること、そのような小規模なAI社会実装実験の必要性が増加している。大規模データセンターは、大量の電力が必要であるため、現在のAI環境は異常気象に弱そうだ。恐竜化したAIは、大絶滅するしかない。

◆閑話コラム記事10 放火して消火する消防士

自分勝手にもめ事を起こして、解決する、そういうやり方がはやっている。もめ事が放火なら、重大な犯罪だけれども、すぐに専門家が消火する。専門家による放火には、何らかの意図や目的があるはずだ。米国トランプ大統領の政策は、米国右派系シンクタンク・ヘリテージ財団がまとめた政策提案「プロジェクト2025」が火付け役になっているようだ。誰がどのように消火するのか。政治的にはトランプ大統領自身が消火役になるのだろう。しかし、「プロジェクト2025」が放火した米国社会における価値観の分断は、米国キリスト教の保守派によって消火(救済)されるとは思えない。

AIビジネスも、巨大IT資本によって放火された。当初は国家が規制・管理することを目指したようだけれども、現在は、AI安全保障の観点から、先進諸国は放火を煽(あお)っているように見える。消火するのは、AIの限界を見抜く哲学者だと信じたい。だからこそ、哲学者は生成AIを哲学的に活用して、AIの限界を探索し、ひとびとに分かりやすく説明する必要がある。「AI 2027-今後10年間の超人的AIの影響についての予測シナリオ」(解説記事:https://note.com/it_navi/n/nb41b0e913f89 )はSF小説のようであっても、米国中心の世界観で貫かれた、AI専門家の予測論文だ。哲学的には取るに足らない論文であっても、ひとびとに分かりやすい終末論でもある。人類の未来にとって、2025年から2027年は、放火して消火する時代の歴史として刻まれるだろう。

引用1:『住まいのデータを回す』第12回「ランダムなひとびとと万能計算機」(2018年5月15日付)

https://www.newsyataimura.com/yamaguchi-150/#more-7435

--------------------------------------

『みんなで機械学習』は中小企業のビジネスに役立つデータ解析を、みんなと学習します。技術的な内容は、「ニュース屋台村」にはコメントしないでください。「株式会社ふぇの」で、フェノラーニング®を実装する試みを開始しました。

コメントを残す