古川弘介(ふるかわ・こうすけ)

海外勤務が長く、日本を外から眺めることが多かった。帰国後、日本の社会をより深く知りたいと思い読書会を続けている。最近常勤の仕事から離れ、オープン・カレッジに通い始めた。

◆はじめに

社会保障改革を目指して政府の「全世代型社会保障検討会議」が立ち上がった(*注1)。全世代型とは、若者・子ども向けの給付を増やして世代間格差の是正を図ることを指す。社会・経済構造の変化に対応した制度改革であり、財政的持続可能性の確保という制約の中で改革を実現していくために、負担増や給付見直しへの決断と実行が期待されている。

ただ、こうした大筋の方向性は認めつつも、社会学者や経済学者の中からは格差だけではなく貧困の現実は深刻だとして、社会福祉の一層の拡充を訴える声がある。すなわち、全世代型の社会保障への転換は格差是正を目指すものであり、それだけでは深刻化する貧困を救済できないとみているからだ。特に社会福祉の中核をなす生活保護の機能不全への批判が強い。それを必要とする低所得層がアクセス困難な制度だというのである。

そこで、こうした問題の根本的な解決策としての「ベーシックインカム(基礎的所得)」に注目したい。ベーシックインカムとは、すべての人に、憲法が保障する「最低限の健康で文化的な生活」をするための所得を、政府が給付するという貧困対策のための制度である。欧米では19世紀から議論されてきた歴史があり、最近では世界各地での実験例が報道されている(*注2)。一方日本では、実験はおろか具体的な論議さえ公になされているわけではない。したがって、一般的にはベーシックインカムと聞くと、誰も働かなくなるといった倫理面や、財政的に無理という実現性への懸念が頭に浮かぶ程度の理解だと思われるが、経済学者からは、ベーシックインカムをテーマにした本が何冊か出版されている。今回は、その中から原田泰(*注3)の著書『ベーシック・インカム――国家は貧困問題を解決できるか』を題材にして、ベーシックインカムについて考えてみたい。本書を選んだ理由は、財政的裏付けを伴った現実的な試算を行っているのでイメージがつかみやすいからである。また、企業を社会保障から解放して政府が直接担う仕組みにするための制度と位置づけている点についても興味をひかれた。なぜなら、日本全体の貧困化が懸念される中で、経済成長につながる可能性をもった政策のようにみえるからである。

本稿においては、まず現在の生活保護制度の課題とは何かを確認することで、日本の貧困問題の深刻さを認識したい。次にベーシックインカムを二つの流れ――社会民主主義と新自由主義の思想――の中で捉えることで、ベーシックインカムがもつ二つの側面を探りたい。

◆なぜベーシックインカムか――現行の生活保護制度の限界

原田は、日本の生活保護制度を、給付水準は(主要国比)高いが、アクセスを困難にすることで成り立っている「奇妙な制度」だとする。その意味を本書の説明を参考にしながら考えてみたい。

・生活保護の対象となるべき貧困層の数

生活保護の受給は、世帯単位でみた所得、資産(預貯金)、扶養義務者の有無で決まる。生活保護の対象となるべき貧困層の数を算出しようとすると、所得階層別の世帯数や人員数を把握できても、資産や扶養義務者は実際に調査しないと正確にはわからない。政府も数字を出していないので、ここは学者の推計に頼るしかないということになる。本書では、格差問題に詳しい経済学者橘木俊詔(*注4)が著書(『格差社会』)で推計している「人口の約13%」という数字を挙げる。橘木は、相対的貧困率の定義(=所得が貧困線122万円以下の世帯員の割合→15.7%/2016年)はあるが、絶対的貧困については明確な基準がなく計測は困難としつつ、生活保護基準以下の人たちを絶対的貧困とみなして推計したとしている。この13%という比率に日本の人口(約1億2700万人)を単純に掛けると約1650万人となる。かなり大きな数字だ。

また、これとは別の数字が本書の資料から得られる。それは、原田が厚生労働省のデータから作成した所得階級別世帯総数と人数の資料である。本書では、ここからベーシックインカムの水準(年間84万円)未満の低所得者数を990万人と算出している。これが保守的に見た生活保護対象となる低所得者数といえるだろう(*注5)。

二つの数字を並べたが、ここでは保守的な方を採用することにする。したがって、生活保護の対象となるべき低所得者の数は、約1000万人と推計できる。しかし、このように保守的な数字であっても、生活保護対象者と実際の生活保護受給者(214万人)との差は非常に大きいことに驚く。

・実際の生活保護被保護世帯数と人員数

厚生労働省の資料によれば、生活保護の被保護世帯数は164万世帯で被保護人員は214万人である(2017年2月)。両指標ともに戦後一貫して低下を続けていたが(ボトムは世帯数で52万/1992年、人員で99万/1995年)、バブル崩壊以降増加基調に転じ現在に至っている。年齢階層別被保護人員の推移を見ると、65歳以上の高齢者の伸びが大きい。その結果、全体の45.5%が65歳以上の高齢者が占めている。

既に見たように生活保護対象者は約1000万人と推計される。被保護人員は214万人なので、必要とする人の5人に1人(21%)しか生活保護を受けられていないことになる。何が問題なのだろうか。

・生活保護支出の国際比較――日本は1人あたり水準は高いが総額は少ない

原田は、OECD(経済協力開発機構)諸国と日本の公的扶助水準の比較を行う(*注6)――日本の「一人あたりの公的扶助給付額」は、現役労働者の平均所得比で7位(24か国中)。また、購買力平価に換算した比較でもOECDの平均より上で、かつ英国、フランス、ドイツより上位。その一方で、「公的扶助総額」の対GDP(国内総生産)比は、英国4.1%、フランス2.0%、・ドイツ2.0%、米国3.7%に対し、日本は0.3%と小さい。また、公的扶助を与えられている人の総人口比を見ると、英15.9%、仏2.3%、独5.2%、米10.0%に対し、日本は0.7%と低い――というものである。これをもって、「日本の一人当たり公的扶助給付額は主要先進国の中で際立って高いが、公的扶助を実際に与えられている人は少ない」とする。

なお、生活保護費の実額については、年齢、居住地(等級に分かれている)、世帯人数などによって細かく別れておりイメージしにくいため、本書に記載の「夫婦と子供2人」のモデル世帯の数字(都市部及び町村部)を引用する。都市部では、生活扶助費22.7万円+住宅扶助費4.7万円+教育扶助1.3万円=28.7万円。町村部では、生活扶助費17.7万円+住宅扶助費1.9万円+教育扶助1.3万円=20.9万円である。これらは医療費を除いた数字であり、主要国比高い水準だという本書の指摘は納得できる気がする。

原田は、日本が主要国並みに給付水準を下げれば生活保護を受ける人の比率を高くできるのにそうしない理由として「高い給付水準のままで実際の支給要件を厳しくし、保護を受ける人の比率を下げた方が、給付総額が減るという財政的要請があるからだと思われる」としている。それが正しいかどうかは確認のしようがないが、現在の生活保護費の総額は214万人で1.9兆円(さらに受給者向け医療費総額が同じく1.9兆円ある)なので、仮に低所得層1000万人全員が生活保護を受給すると生活保護費の総額は医療費を除いても8.9兆円になり、7兆円の追加予算が必要となる。現在の財政状況では新規の財源確保は不可能な規模だ。さらに今後は(支給要件の「働けないこと」を容易に証明できる)65歳以上の無年金者が増えることが予想されるので、制度の維持が困難になる可能性が高いということだ。だからこそベーシック・インカムを導入すべきであるというのが原田の主張なのである。

・日本の生活保護の受給要件は厳しいのか

原田は「日本の生活保護は水準が高すぎるがゆえに受給を困難にすることで総額を抑えている」というが、念のため、厚生労働省がまとめた生活保護を受ける際に必要な要件についての主要国(英国、フランス、ドイツ、スウェーデン)との国際比較(*注7)を調べてみた。

生活保護の要件は、①所得②資産③扶養義務者――からなる。まず、①所得調査はすべての国で存在する。②資産調査は、フランスでは無いが、他の国はある(保有可能な金額は日本より多い)。日本と欧州主要国との大きな違いは、③扶養義務者の範囲にある。日本では、「配偶者間、親子間、兄弟姉妹間及びその他の三親等内の親族」と幅が広い。これに対し、他国は「配偶者間及び未成年の子に対する親」であり、日本と比べて限定されている。日本では家族、親族の扶養義務を重く見ていることがわかる。日本は家族形態が違うという反論はあるかもしれないが、少子化と核家族化の進行によって実態に合わなくなってきているのではないだろうか。

役所に生活保護を申請すると、こうした要件を盾にいわゆる「水際作戦」で受給を抑制しているという批判が従来からある。しかし、これだけ低所得の独居老人が増え、金融資産ゼロ世帯が30%(*注8)も存在する時代になると、こうした「排除」は困難になっていくことは明らかである。生活保護会計の破綻を防ぐためにもベーシックインカムを導入すべきだという原田の主張は、説得力をもつのである。

◆ベーシックインカムの2つの流れ

ベーシックインカムという考え方は、資本主義が生み出す貧困という弊害に対する救済策として位置づけられてきたという歴史があり、その意味で社会民主主義的な思想と親和性があるといえるだろう。しかし本書では、ベーシックインカムの議論を戦後再び活性化したのは、新自由主義を代表する経済学者のミルトン・フリードマン(*注9)だとしている。市場の機能を万能と考え政府の関与を最小限にすべきだと主張する新自由主義の立場から、なぜベーシックインカムを支持するのであろうか。

・新自由主義の立場からのベーシックインカム――フリードマンからベゾスへ

フリードマンは、「負の所得税」を提唱した。これは、所得の低い人には、政府が負の税金を与える(所得を給付する)制度である。本書では、フリードマンは、ベーシックインカムは、福祉制度につきものの国家の家父長主義的(パターナリスティック)な干渉を避けることができるゆえに望ましいと考えたとしている。リバタリアン(自由至上主義者)の立場から政府の関与を嫌い、ベーシックインカムは大きな政府を象徴する官僚主義的な福祉制度よりましだと判断したということであろう。

また最近では、ジェフ・ベゾス(アマゾン)、マイク・ザッカーバーグ(フェイスブック)、イーロン・マスク(テスラ)といった著名な経営者が、ベーシックインカムを支持しているという報道を目にする。新自由主義の勝者であるこうした億万長者がベーシックインカムを支持するのは、彼らの目に見える社会の将来は、「1%の勝者と99%の敗者」の世界であり、圧倒的多数の低所得者の不満を抑えるためにベーシックインカムを支持しているのではないだろうか。

・ベーシックインカムの2つの側面

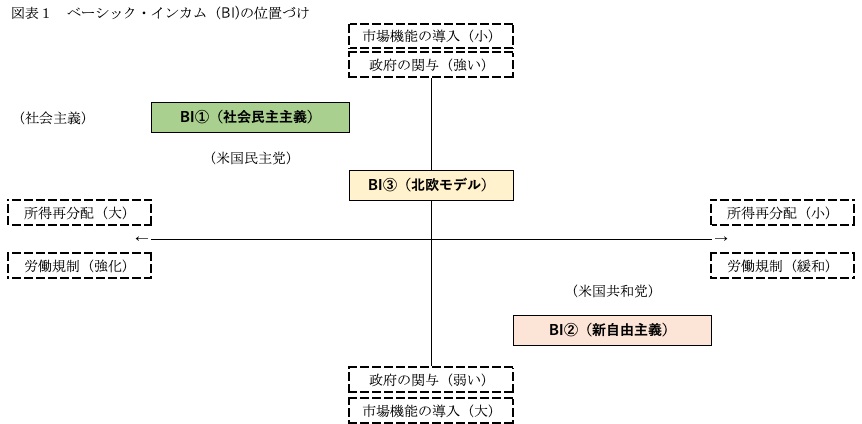

こうしてみると、ベーシックインカムによる貧困救済は、社会民主主義派と新自由主義派の両方から支持される可能性があるということになる。ただし両派の想定するベーシックインカム案には違いがある。これをイメージするために、本書の「ベーシック・インカムの思想と対立軸」という図(*注10)に新たに要素を追加・再構成して図表1を作成した。座標軸として縦軸には「政府の関与」と「市場機能の導入」、横軸には「所得再分配」と「労働規制」をおいた。左上が大きな政府の米国民主党、右下が小さな政府の米国共和党のイメージである。

この図が示すように、従来型社会保障では「格差と貧困」の拡大は止められないと考える社会民主主義派と、IT化・デジタル化による労働者(特にホワイトカラー)の大量失業を予測する新自由主義派への二極化がみられる。そしてどちらの立場に立つかでベーシックインカムだけではなく国のあり方が違ってくるのである。①が最も一般的な「社会民主主義的ベーシックインカムモデル」である。ここでは政府の関与は強く、市場機能の導入には慎重だ。所得再分配機能を強め、労働規制も維持する。②は「新自由主義的ベーシック・インカム・モデル」である。ベーシックインカム導入によって官僚機構を簡素化するとともに、市場機能を活用して政府サービスの効率化を図る。労働規制は緩和して市場に委ね、経済の活性化を目指す。

ここから分かることは、ベーシックインカムをどのような形にするか(金額、雇用との関係、社会保障代替)は、どのような社会を目指すか、国家に何を期待するのかによって違ってくるということだ。したがって、ベーシックインカムを考えるということは、わたしたちがまず社会や国家のあり方を自らに問うということに他ならないのである。

なお、①②とは別に、政府がセーフティネットを張り巡らす一方で労働規制の緩和による経済成長を目指す「北欧モデル型ベーシックインカム③」を加えてみた。原田は本書で「企業を社会保障(雇用)から解放する」とベーシックインカムを位置づけており、①よりもこの③に近いのではないかと思うがどうだろうか。

・日本のリベラルの立場からのベーシックインカム

本書ではあまり言及されていないが、日本におけるリベラルの立場からのベーシックインカムについても触れておきたい。リベラルの立場からベーシックインカムを論じた『貧困を救うのは、社会保障改革か、ベーシック・インカムか』(橘木俊詔、山森亮共著)という本において、山森は、憲法で保障されている生存権(憲法第25条)は、日本では条件付きと考えられているのが問題であるとする。生活保護が排除の論理で運営されている(生活保護申請を預金残高や就労を理由に窓口で追い返す)ことを批判しているのであり、ベーシックインカムであれば、全員に無条件で配るので、本来の(無条件の)生存権が保障されるとして導入を支持しているのである。ただし、現行の社会保障の改悪は許さないという立場であり、原田の案にある社会保障を代替できるものはすべてベーシックインカムで吸収することで財源を確保するという発想は見えてこない。その分、やや理念先行型といえる。日本型リベラルの位置づけは図表1の一番左の社会主義に近いといえるだろう。

なお、日本では企業経営者にも企業の社会的責任としての雇用維持を重視する人々が多い。したがって、企業を雇用と社会保障の義務から(一部であれ)解放するというベーシックインカム案には抵抗があると思われる。

◆次稿について

日本の社会保障は、高度成長とそれが生んだ豊かな社会の存在と、企業による雇用の安定、家族・親族による「扶養」といった社会慣行の存続を前提とした制度である。しかし、経済環境や社会構造の変化とそれが産み出した貧困層の増加に対応できなくなってきている。そのために社会保障改革が必要だというのが現実論だとするならば、ベーシックインカムは単なる理想論と見られがちである。しかし、原田は、財政的に十分実現可能であることを示すことで現実の政策として検討できるたたき台を提供しようとしているのである。次稿ではそれを確認したい。また、今回論じたベーシックインカムの二つの側面についてもさらに考えてみたい。

<参考図書>

『ベーシック・インカム』原田泰著 中公新書(2015年)

『貧困を救うのは、社会保障改革か、ベーシック・インカムか』橘木俊詔、山森亮著 人文書院(2009年)

『ベーシック・インカム入門』山森亮著 光文社新書(2009年)

(*注1)全世代型社会保障検討会議:安倍政権の最重要政策の一つとして位置づけられ、9月に発足。首相が議長、西村全世代型社会保障改革担当大臣を議長代理とし、学者や経済界からの有識者から構成。この下に各種審議会(例えば年金)がある形。

(*注2)ベーシックインカムの歴史は山森亮同志社大学教授『ベーシック・インカム入門』が詳しい。また、ベーシックインカムの実験は、米国(カリフォルニア州)、カナダ、フィンランドなどで行われている。フィンランドの給付実験の詳細は、山森による『ベーシック・インカムの展望』(日本経済新聞「経済教室」2019年3月8日付)を参照されたい。

(*注3)原田泰(1950年〜):早稲田大学特任教授、東京財団上席研究員。経済企画庁出身。

(*注4)橘木俊詔(1943年〜):同志社大学教授。近年の日本の格差問題を早い段階で提起したことで知られる。

(*注5)少し古いが厚生労働省の「生活保護基準未満の低所得者世帯数の推計について」(2010年4月)というレポートで、「国民生活基礎調査」(2007年)を基にしたデータ分析を行い、最低生活費未満の世帯数を597万世帯(全世帯の12.4%)としている。その後新しいデータは公表されていない。

(*注6)本書の数字は「公的扶助制度の国際比較」(同志社大学の埋橋孝文教授、1999年6月)から引用しており1990年代と古い。ただし、もっと新しい数字でみても主要国比低いことは変わらないとしている(公的扶助支出の対GDP比率は2011年で0.7%、生活保護を受けている人の比率は2017年で1.7%)。

(*注7)厚生労働省「諸外国の公的扶助制度の比較」。

(*注8)金融資産ゼロ世帯:金融広報中央委員会「家計に金融行動に関する世論調査(2人以上世帯)2016年」によると、金融資産を保有していないと答えた世帯は30.9%。

(*注9)ミルトン・フリードマン(1912〜2006年):米国の経済学者。シカゴ大学教授。マネタリズムを唱えた。ノーベル経済学賞受賞(1976年)。

(*注10)本書の図2−4「ベーシック・インカムをめぐる思想的対立」では、縦軸にパターナリズム、横軸に所得再分配を座標軸としている。

コメントを残す