小澤 仁(おざわ・ひとし)

バンコック銀行執行副頭取。1977年東海銀行入行。2003年より現職。米国在住10年。バンコク在住27年。趣味:クラシック歌唱、サックス・フルート演奏。

2025年8月末から3週間にわたって私は米国のニューヨーク、ボストン、オースティン(テキサス州)、ロサンゼルス、サンフランシスコの計5都市を訪問した。実に30年ぶりの訪米である。私は1980~81年、87~94年の計2回通算9年半の米国での勤務経験がある。米国は私にとって日本、タイに次いで3番目に長く住んだ国だ。しかし米国は今やすっかり遠い国になってしまった。30年も訪問していなければ何も知らないのと同じこと。現在の米国を少しでも理解したいと思い、出張したのだった。

◆30年ぶりの訪米

冒頭、今回の米国出張の動機について順を追って説明しておきたい。

コロナ禍の影響が急速に薄れた2023年以降、タイ市場はあっという間に中国企業に席巻されてしまった。中国はコロナ下でのロックダウンを機に電子決済などのデジタル化、EC(電子商取引)によるデリバリーが急速に進展。一方、2014年に労働生産人口(15~65歳までの人口)がピークアウトしたあと、中国経済はいわゆる「失われた30年」に突入。中国国内の景気低迷を受け、電気自動車(EV)メーカーをはじめとして中国の民間企業は大挙して海外に進出した。

タイはこうした中国企業の橋頭堡(ほ)になっており、特に日本の牙城(がじょう)ともいえるタイの自動車産業はその影響が顕著である。タイ政府によるEV奨励・促進策に乗じて、2023年7月以降、中国のEVメーカーはタイ市場に攻勢をかけた。こうした動きを受けて在タイ自動車メーカー・サプライヤーなどは、23年秋以降、中国の実情視察を実施。コロナ禍を経て激変した中国自動車企業の動きは予想以上のものであった。

私も24年と25年の初めに中国を訪問。その時の見聞録は「ニュース屋台村」で何度か紹介した。中国のEVメーカーは欧州にも触手を伸ばしており、私はこうした実情を知るため、24年夏にはドイツを訪問した。「脱炭素」を標榜(ひょうぼう)する欧州に対し、中国のEVメーカーはその間隙(かんげき)を縫って進出を続けている。

では、世界最大の経済規模を誇り、かつ中国を実質的な仮想敵国としている米国は、どのような状況にあるのか。その実態を少しでも理解したいと考えたのが、今回の訪米の動機である。

◆「狂人」トランプ

ドナルド・トランプは2025年1月に米国大統領に就任して以来、矢継ぎ早に新たな方針や施策を打ち出している。日本メディアの報道から私が受けるトランプ大統領の印象は、まさに「狂人」である。その方針や施策に連続性を感じられない。彼はどのような思想の下に施策を繰り出しているのか。今回の米国出張記録は4回程度の連載を考えており、第1回は、私たち一般の人間がなかなか理解し難いトランプの政策目標について考えてみたい。

トランプは大統領に就任して以降「大統領令」を連発し、バイデン政権時代の政策を全面的に否定している。不法移民の強制送還▽連邦政府職員の大量解雇▽大学への教育補助金の大幅カット▽ロシアの肩を持ちウクライナのゼレンスキー大統領いじめ▽日本や欧州に極端な防衛費増額を要求▽高額な輸入関税を提示して各国に貿易不均衡の早期解消を要求――。行動にあたっては他者に嫌われることを恐れず、大胆に施策を展開し、うまくいかなければ簡単に政策を変更。政敵に対してはSNSを使って徹底的に攻撃をする。

こうした行動を羅列すると、トランプは「狂人」に映る。従来の政治家が利害関係者との調整や説明を丁寧に行ってきたのに対し、トランプをこうした手順を踏まない。従来の政治家が政策の透明性や継続性を重視したのに対して、トランプは「結果」を重視する。従来の政治家が弱者に対して「思いやり」のジェスチャーを見せたのに対して、力を前面に出して相手を押し切る。従来の政治家とはあまりにもその政治手法が違う。

日本に関することで言えば、経済の要ともいうべき自動車の米国輸出に従来以上の多額の関税(2.5%→15%)が課せられた。防衛費の増額が求められ、私たちの家計負担増につながりかねない。日本は一層の景気後退が懸念される。こうした事態に私たち日本人の多くはトランプを「狂人扱い」することによって、溜飲(りゅういん)を下げようとしている。

◆トランプの政策目標

しかし、トランプは単なる「狂人」なのだろうか。

実は、トランプには明確な政策目標があるようだ。ジェトロ(日本貿易振興機構)・ニューヨーク事務所がまとめた資料「米国の通商政策と貿易投資」の中に「トランプ大統領の米国第一の優先事項(ホワイトハウス発表)」、として簡潔にまとめられたペーパーがある。それによると、トランプ大統領の基本施策は以下の4つになる(筆者の見解も一部挿入している)。

(1)「米国を再び安全に」=不法移民の取り締まりと強制送還、およびフェンタニルなど薬物の取り締まりを通して米国のコミュニティーを守る

(2)「米国を再び手ごろな価格でエネルギー大国に」=データーセンターなど急増する電力需要に対応するため、エネルギー緊急事態を宣言し炭素エネルギーを含めたすべての米国資源を有効活用する

(3)「既得権益の一掃」=政府官僚機構を改革して官僚機構が持っていた既得権益を民間に戻す。小さな政府により効率的な国造りを目指す

(4)「米国の価値の復活」=急進的なジェンダーレス主義をやめ、古典的な世界観を復活させる。また経済的には中国など一部の他国に搾取(さくしゅ)されている現状を改め、米国を再び豊かな国にする

トランプの政策目標はこの4つの項目に収斂(しゅうれん)するようである。こう考えると、トランプが従来行ってきた政策もトランプの4つの優先事項に合致する。

第1の「米国を安全にするために」では、①不法移民の強制送還②フェンタニルなど薬物禁止とこれらの輸入元であるカナダやメキシコに対しての懲罰的関税の設定③ウクライナ戦争やガザ紛争への解決干渉などを実行。2番目のエネルギー政策については、①風力や太陽光などの再エネ発電やEVへの補助金廃止②脱炭素を目指すパリ協定からの離脱。3番目は、米EV大手テスラの共同創設者であるイーロン・マスクが主導した連邦政府職員の大量解雇とUSAID(国際開発局)の解体が記憶に新しい。第4の方針に対しては、①連邦政府の「多様性・公平性・包摂性(DEI)」にかかわる事業の廃止②「DEI」を標榜(ひょうぼう)するハーバード大学などへの補助金の停止③相互関税などによる国際貿易収支の改善④欧州・日本への防衛費の増額要求――などが個別施策として展開されている。

◆トランプの理屈

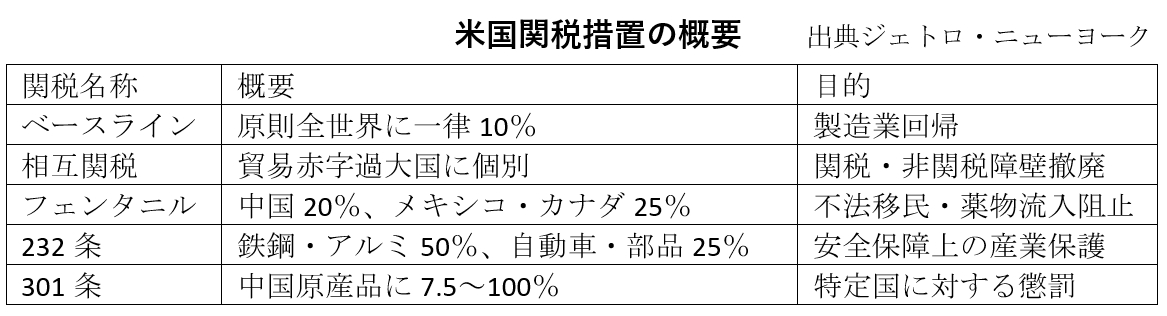

また、これら4つの目標を実現させる手段として、トランプは各種輸入関税を積極的に活用している。この関税政策も目的別に5つの関税が並走して課されているため、その事態を分かりにくくさせている。

これら5つの関税を駆使してトランプは世界各国と交渉している。それは貿易赤字の是正にとどまらず、世界各地の紛争介入や防衛費の増額にまで及ぶから話がややこしい。

しかも施策の提示方法や交渉のやり方が荒っぽい。洗練された知識人のやり方とはほど遠い。従来の民主党政権とは大きくかけ離れた政策目標、複雑な関税を利用した相手国との交渉術、荒っぽい交渉のやり方――。こうした政治手法を背景に、トランプは「狂人扱い」されるようである。

しかし、トランプにはトランプの理屈がある。相手と交渉するためには、まず相手の考え方を理解しなければならない。それが理解できないなら、いつまでたってもトランプが主導する米国との付き合いはうまくいかない。日系企業もその例外ではない。米国で生き残っていくためにはまず、トランプのやり方を理解することが第一歩となる。

では、トランプに対して米国民は激しく反発をしているのだろうか。次回は、この点について、私なりの受け止め方を述べたい。

最後に、この「米国出張記録」を執筆するにあたり、多くのことを教えていただいた日本領事館やジェトロなどの関係者、在米の日系およびタイ企業、大学や弁護士事務所などの人たちに、この場を借りてお礼を申し上げたい。(文中一部敬称略)

※『バンカーの目のつけどころ 気のつけどころ』過去の関連記事は以下の通り

第290回「自動運転に急速にかじを切る中国自動車産業―中国見たまま聞いたまま・2025年版(その2完)」(2025年4月25日付)

https://www.newsyataimura.com/ozawa-171/#more-22223

第289回「停滞する中国経済と海外進出をもくろむ中国企業―中国見たまま聞いたまま・2025年版(その1)」(25年4月11日付)

https://www.newsyataimura.com/ozawa-170/#more-22209

第278回「日本のマスコミが伝えない欧州のEV事情―ドイツ 見たまま聞いたまま」(2024年11月1日付)

https://www.newsyataimura.com/ozawa-159/#more-21566

第265回「急増する中国EVと在タイ日系企業の覚悟―中国 見たまま聞いたまま(その4完)」(2024年4月26日)

https://www.newsyataimura.com/ozawa-146/#more-14755

第264回「中国EV市場を見て感じたこと―中国 見たまま聞いたまま(その3)」(2024年4月12日付)

https://www.newsyataimura.com/ozawa-145/#more-14714

第263回「中国経済は本当に破綻するのか?―中国 見たまま聞いたまま(その2)」(2024年3月29日付)

https://www.newsyataimura.com/ozawa-144/#more-14672

第262回「閉じこもる大国?―中国 見たまま聞いたまま(その1)」(2024年3月15日付)

[…] ンカーの目のつけどころ 気のつけどころ』過去の関連記事は以下の通り 第303回「暴走続けるトランプ―米国出張記録(その1)」(2025年10月24日付) https://www.newsyataimura.com/ozawa-184/#more-22730 […]