山口行治(やまぐち・ゆきはる)

株式会社ふぇの代表取締役。独自に考案した機械学習法、フェノラーニングのビジネス展開を模索している。元ファイザージャパン・臨床開発部門バイオメトリクス部長、Pfizer Global R&D, Clinical Technologies, Director。ダイセル化学工業株式会社、呉羽化学工業株式会社の研究開発部門で勤務。ロンドン大学St.George’s Hospital Medical SchoolでPh.D取得(薬理学)。東京大学教養学部基礎科学科卒業。中学時代から西洋哲学と現代美術にはまり、テニス部の活動を楽しんだ。冒険的なエッジを好むけれども、居心地の良いニッチの発見もそれなりに得意とする。趣味は農作業。日本科学技術ジャーナリスト会議会員。

株式会社ふぇの代表取締役。独自に考案した機械学習法、フェノラーニングのビジネス展開を模索している。元ファイザージャパン・臨床開発部門バイオメトリクス部長、Pfizer Global R&D, Clinical Technologies, Director。ダイセル化学工業株式会社、呉羽化学工業株式会社の研究開発部門で勤務。ロンドン大学St.George’s Hospital Medical SchoolでPh.D取得(薬理学)。東京大学教養学部基礎科学科卒業。中学時代から西洋哲学と現代美術にはまり、テニス部の活動を楽しんだ。冒険的なエッジを好むけれども、居心地の良いニッチの発見もそれなりに得意とする。趣味は農作業。日本科学技術ジャーナリスト会議会員。

◆制作ノート

前稿(『みんなで機械学習』第14回)からは、「データにとっての技術と自然」について考えている。ひとにとっての技術と自然は、歴史の底流であって、哲学のテーマとしても様々に議論されてきた。ひととコンピューターが共生・共進化する近未来において、「データにとっての技術と自然」という本論考を、「コンピューターにとっての自然はデータである」という意味不明なテーゼから始めてみよう。機械(コンピューターやロボット)が自発的にデータを収集・分析すること、機械自身の機能や状態もデータ化することなど、機械にとっての自然がデータとなるための技術的な課題を設定することは可能だろう。しかし、機械にとっての自発性や、機械自身といった言葉は、未定義な意味不明な言葉で、どのようにでも解釈できる。そもそも、データ論の立場では、データによって言語を拡張する、もしくは、データの意味を言語では把握しきれない、ということが出発点になっている。機械が人びとのように言語でコミュニケーションするようになるのは遠い未来のことだと仮定して、機械と機械、もしくは機械とひとは、データでコミュニケーションするのが近未来のイメージだ。データによるコミュニケーションは、言語によるコミュニケーションの初歩的な機能を模倣(もほう)したものでしかない。コミュニケーションという意味では、データは言語以下であって、言語の拡張ではありえない。しかし、データはコミュニケーション以外にも、未来予測や自己制御など、機械にとって大切な機能を実現するために不可欠な「何か」でもある。その「何か」を、「機械にとっての自然」として、意味不明なままに探求しようとしている。

◆集団の哲学

わたしたちは、機械やデータのことを技術としては理解できても、機械やデータにとっての自然は理解できない。機械やデータは全くの人工物で、「神すなわち自然」(近代哲学の巨星、スピノザのテーゼ)の世界とは無関係ということなのだろうか。しかし、機械も自然の素材で構成されているし、自然法則以外の未知の機能は無い。データも自然現象を計測して、数値で表現したものに過ぎない。数学が全くの人工物なのか、数も自然の一部であって、数の実在性を信じるのかという哲学的な難問はあるけれども、データの元となる、自然現象とその計測装置が自然の一部であることは確実だ。わたしたちが、機械やデータにとっての自然を理解できないのは、わたしたちの哲学が個人の哲学でしかなく、集団の哲学が未発達であることが、問題の出発点のように思われる。すなわち、人びとにとっての「技術と自然」についても、個人主義的にしか理解できていなくて、集団レベルでの理解が、単純な統計的な集計や、心理学的かつ人為的な解釈に依存していて、哲学的な理解には至っていない。スピノザも、国家論としては、民主主義の理解において、自身の哲学の限界を察知していたようだ。経済学を刷新することで、個人主義的な哲学の限界を乗り越えようとしたカール・マルクスにおいても、集団レベルでの哲学は未到なまま、革命運動の政治論にすべり込んでしまった。しかし、組織活動を前提としない技術論は、歴史論や心理学の対象ではありえても、自然の一部として、自然科学としての技術の理解には至らない。集団レベルでの人びとの活動として、「技術と自然」が自覚されるようになったのは、産業革命の蒸気機関と熱力学の発展が出発点だろう。現代にいたっても、熱力学の法則と矛盾しない経済理論は出現していないので、集団レベルでの人びとの活動、そして個体概念の制約が無い「機械やデータにとっての自然」を理解する「集団の哲学」は、近未来に期待するしかない。

「集団の哲学」は近未来であっても、すべての生命が、集団として、種に固有の生活環(ライフサイクル)とともに生きてきたことは、哲学や科学以前の真実だ。人工知能(AI)技術の倫理において、個人主義的な倫理の議論はできても、社会変革の可能性とその限界について、哲学的な議論は無い。しかし、AI技術は無批判なまま、軍事技術や国家統治の技術として、特殊な人びとに独占され、普通に生活する人びとの生存を脅かしている。

哲学が機能せず、思考停止を続ける人類と、認知症を生きる人類の、最後の哲学的な主戦場が「集団の哲学」だ。近代哲学の文脈では、宮廷人であるライプニッツと、異端者であるスピノザの、それぞれの子孫が行き着いた崖っぷちが、思考停止を続ける人類の哲学と、認知症を生きる人類の哲学だろう。筆者は「認知症を生きる人類」の仲間として、みんなで機械学習の原稿を書いている。哲学者として、「集団の哲学」に正面から取り組んだのは、フランスの哲学者ジャン・ポール・サルトルぐらいしか思い当たらない。サルトルは、集列という概念から、弁証法的理性批判を試みた。結果としては、大量の意味不明な文章を浪費して、未完で終わった。思考停止と認知症の両方を経験した、哲学的な冒険だった。もちろん、優れた政治哲学がたくさんの成果を残している。しかし、その多くは哲学教授による、哲学のための哲学であって、政治を動かす社会変革の哲学ではない。「機械やデータにとっての自然」を理解するという目標からは、思考停止をした哲学といわざるを得ない。

哲学が機能しないのであれば、みんなで機械学習をして、せめて中小企業レベルでの技術論を開拓したい。認知症や介護医療に、「個体差を考慮して最適化した組織活動」という新機軸を実験・実証することで、認知症を生きる人類の、「集団の哲学」への入り口を模索している。

◆科学技術という国家戦略

技術(テクノロジー)から科学技術(サイエンス・アンド・テクノロジー)への移行は、経済活動というよりも、国家の戦争によってもたらされた。本論では、科学技術を、科学の発展が無ければ想像すらできなかった技術と考えている。核爆弾が、国家戦略としての科学技術の成功を印象づけた。半導体産業や情報技術、バイオテクノロジーなども、代表的な科学技術となっている。最近では、AIや量子コンピューターが、やはり軍事技術が先導する形で、国家戦略としての科学技術に加わっている。

科学技術は、科学を推進するための技術でもある。計測技術やコンピューターシミュレーションの技術も、高度な科学的な知識によって、核爆弾の時代以前とは、全く異なるレベルになっている。コンピューターシミュレーションの技術は、水爆の開発で活用され、実用性が実証された。地球シミュレーターやタンパク質立体構造予測など、科学技術におけるコンピューターの利用は加速している。

前稿「2.1 アートからテクノロジーヘ」では、「テクノロジーはアートとは異なって、高度に組織化された社会を必要としている。」と記述した。組織化された社会としては、産業革命時期の機械産業と重化学工業をイメージしていた。科学技術は、国家によって開発・実用化され、科学技術を活用する先端産業においても、高度な技術を有する産業社会を必要としている。しかし、科学技術における「社会」の位置づけは、技術(テクノロジー)の時代における「市場」のような予定調和ではなく、競争と支配関係が前面に出て、社会を分断したり破壊する組織活動へと変質してしまった。とても高度に組織化された社会とはいいがたく、「社会」は「国家」の影に退化もしくは衰退している。本論で、「集団の哲学」の未熟を問題にしているのは、技術から科学技術への移行におけるこの「社会的な退化」を、行き過ぎた個人主義として再考する必要があるからだ。

「行き過ぎた個人主義」を象徴するのは、ロシアのプーチンにしても、米国のトランプにしても、核爆弾のスイッチを、科学技術の科学的内容を全く理解する能力のない政治家、大統領個人が管理している現実だ。せめて、E=MC2の講義を受けてから、スイッチを手にしてもらいたい。原子力発電においても、東京電力の経営トップは、科学技術の理解能力も、コンピューターシステムの管理能力も、素人程度だったはずだ。テクノロジーには国家資格による技能管理が充実しているけれども、科学技術は国家が内密に、権力を有する個人によって推進・管理されている。巨大企業が最先端の科学技術を開発・実用化する場合でも、企業経営者の個人的な意思決定によって、経済的もしくは人事的にコントロールされる。

AI技術は科学技術であることが確実だけれども、データサイエンスは科学技術なのだろうか。「データにとっての技術と自然」という本論考が目指しているのは、科学技術からの進化・超越であって、データサイエンスが「集団の哲学」を実装して、社会変革を志向する近未来だ。人間中心主義で、経済活動における個人の自己責任を、経済活動における社会的な無責任の言い逃れにする、近代からの超克だ。現在のデータサイエンスは、統計科学を理論的基盤としていて、品質管理されたデータが事前に準備されることを前提にしている。データの品質管理もしくはデータベースの作成を、自動化するための技術として理解する段階にはない。AIに大きな成功をもたらしたディープラーニングの技術は、視覚の情報処理をモデルにして発達した。画像情報処理という意味では不必要な、膨大な量の中間処理層を実装することで、情報処理に適したデータベースの作成を、試行錯誤によって自動化している。機械学習の技術であるランダムフォレストは、その名の通り、ランダムに選択されたデータを使って、デシジョンツリーを多数作成して、その多数のツリー(森)を統計的に整理する。データサイエンスは、データの準備段階から、ランダムネスの奥義に迫りつつあって、データの自然科学というよりも、データのアートの段階から、新しいフェーズを経験し始めている。機械にとっての自然も、子供たちと同じように、アートから始まる。

◆ニュートン力学のパワーから、熱力学のエネルギーへ

ニュートン力学が近代に与えた影響は、計り知れない。微積分学によって、自然現象の力の法則性を明らかにした。f=m*aという式が、時間にとって可逆であることは、因果関係という哲学的な含意が大きい。ユークリッド幾何学の、線形な世界観とも相性が良い。大砲の着弾地点を予測する、軍事技術としての応用もある。ローマ帝国以来の、軍事「力」による政治支配という、人びとの人生観や世界観に、数学的な表現を与えたのだから、宗教家以外は、違和感も少なかっただろう。

一方で、スコットランドに始まる産業革命こそが、本当の意味で、中世社会を破壊して、その経済力によって、国際秩序を一変させた。産業革命は蒸気機関という技術革命によってもたらされ、蒸気機関の理論的解明は熱力学を生んだ。熱力学は「力」ではなく、仕事またはエネルギーの法則だ。しかも、エネルギーの保存則とか、永久機関の不可能性とか、産業技術としては、全く役立ちそうもない内容なのだから、理論科学と技術の関係は皮肉なものだ。しかし、熱力学こそが、時間の不可逆性を説明し、太陽の熱によって、生き生きとした自然現象が生成・消失する、地球の自然科学となる。しかも、熱統計力学(ボルツマン)が見出したエントロピーという不思議な自然の状態量は、今日の情報理論でも活躍している。

ニュートン力学はアインシュタインの相対性理論によって修正され、量子力学ではほとんど役に立たなくなった。アインシュタインによるE=MC2という相対性理論によるエネルギーの保存則は、量子力学の出発点となった。量子力学は「力」ではなく、エネルギーを、演算子という高度な数学を使って計算する。物理学の主役はエネルギーとなったのに、軍事「力」による政治支配という、政治家の人生観や世界観は、ニュートン力学にとどまっている。人びとはエネルギーや食糧の高騰にあえいでいる。米国は冷戦後の一時期、文化や科学力も含めた「ソフトパワー」という軍事戦略を宣伝していたことがある。現在の軍事戦略でも、経済制裁や情報戦という、より直接的な「ソフトパワー」が重要であることは確かだ。しかし、現在の地球環境や、社会問題は、「ソフトパワー」で解決できるほど簡単な状況ではない。人びとのエネルギー、特に知的エネルギーを結集して、覇権国家や巨大企業のパワーゲームが破壊し尽くした、地球環境や社会問題を根気よく解決してゆくことが求められている。データサイエンスが人類最後の科学技術になるのか、近未来のデータ文明において、データのアートと技術が、ひきこもりや認知症と共に生きる、わたしたちの生活の支えとなるのか、分岐点はすでに過ぎてしまったはずだ。後戻りはできない。その分岐の先を、誰も正確に予測できないのだから、政治的な「力」をとるか、生活における「エネルギー」をとるのか、弱者であっても、知的自由エネルギーの総和において優っていれば、生き残ることができると信じている。

◆個人主義と集団主義の中間哲学としての周辺主義

本論考の基調は、未来志向ではあっても先端的な科学技術に批判的な、スモール・イズ・ビューティフルの中間技術にある。みんなが生活の中で利用する、中間技術としてのデータサイエンスの可能性を、科学技術ではなく、データにとってのアートと技術(テクノロジー)から再構築しようという試みだ。集団の哲学が未発達であることは、科学技術の限界ではあっても、中間技術にとっては制約条件ではない。筆者としても、キリスト教的な個人主義の哲学を批判するつもりはなく、むしろ倫理観としては、尊敬すべき成果が多いことも理解している。集団主義というと、全体主義とか共産主義を想定してしまうかもしれないけれども、人と機械が共生・共進化するために、どのような社会が望ましいのか、現在の社会課題をどのように解決するのかという、社会変革の哲学的な反省・批判・俯瞰(ふかん)を考えている。そもそも、人類はあまり社会的な動物ではないので、高度な組織活動には向いていないために、集団の哲学が未発達なのだろう。中間技術が問題なのだから、まずは個人主義から少しだけ離れた、個人主義と集団主義の中間哲学を構想すれば十分だ。

個人が統計的な意味で多数集まった集団というと、アボガドロ数(10の23乗のオーダー)とは言わないまでも、少なくとも100万人以上、国家や大都市が想定される。相互にあまり関係のない、気体分子のようなイメージだ。大企業や行政のような組織は、階層的な組織構造を持っていて、固体でも液体でもない、不思議な集団であって、おそらく現在の統計理論の範疇(はんちゅう)外になる。個人が集まった小集団は、家族として、かなり安定した生活経済の主体(世帯主など)だった時期もあるけれども、現在は家族の形態が多様化して、流動的になり、液体に近い状況になった。家族よりも新しい社会集団として、中小企業やNPOなどが、アルバイトや個人事業主とともに、経済活動や社会活動の底辺となっている。これらの法人は、事業環境が良好で、経済的自由度が大きい社会であれば、液体に近いイメージになり、保守的な社会状況では、より固体に近い、アモルファスのような集団となるだろう。注意したいのは、集団のサイズが構成要素の数に依存するとすれば、個人の数だけではなく、グループの数や役割の数、将来的にはロボットの数なども考慮する必要がある。そして、それらの集団としての構成要素が、どの程度の流動性があるかということも重要だ。家族が、社会にとっての細胞の役割を果たさなくなった現在では、家族的な中小企業や、家族的な地域コミュニティーが、液体化した個人の関係(FacebookなどのSNSが典型)よりは安定的で、より自然な社会の構成要素となっている。

どのような集団においても、その内部には特異点、例えば独裁者や犯罪者が含まれるので、集団内部の分析は困難だ。しかし、社会的に安定な集団の場合は、その周辺は、集団の内部と外部を識別するという意味で、集団の特性が顕著に現れる。社会集団の周辺を周回して、集団としての個体差を評価することを考えている。周辺を外から見た場合、内から見た場合、右回り左回りなど、方向性や位相差がある個体差の特徴量が発見できるはずだ。境界を出入りするデータをエネルギーと考えれば、熱力学的な記載とも相性が良い。社会集団の温度やエントロピーも、集団のデータによって熱力学と矛盾しないように、再定義することも可能だろう。古典的な熱力学と異なるのは、少数の構成要素が、液体のような動的な局所的関係を作りながら、しかも外部のエネルギーに依存する、非平衡状態にあるということだ。概念としては熱力学と矛盾しないといっても、具体的な計算はシミュレーションを行うことになり、多くの例外的な事象を含んで、統計的な予測しかできない。周辺主義(マージナリズム)は、集団の哲学への出発点として、手探りの前進となるだろう。

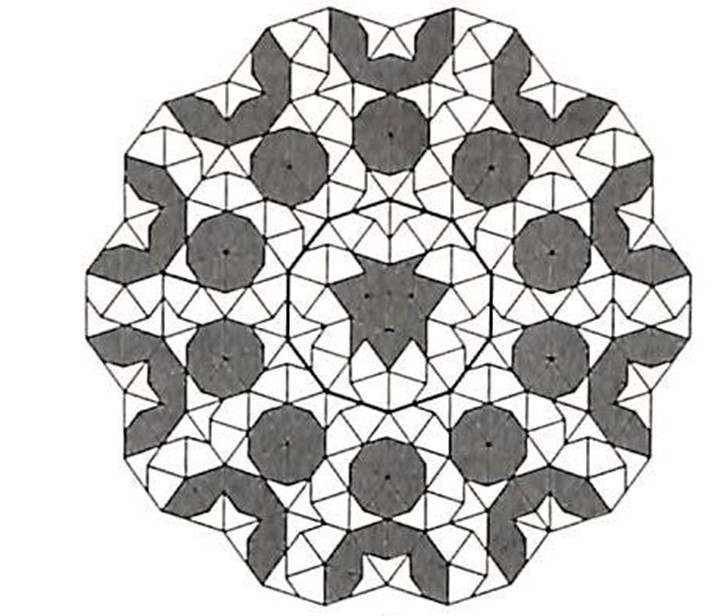

ペンローズタイルは、イギリスの物理学者で2020年ノーベル物理学賞受賞者ロジャー・ペンローズが考案した非周期的平面充填(じゅうてん)図形。7種類の異なる頂点図形が、無限に異なるパターンで出現する。無理数の性質によって非周期性が証明できる。数学など関係なく、ギリータイルと呼ばれる中世イスラム建築の幾何学模様で、ペンローズタイルが実現されていたというのだから、人びとの想像力(アート)は素晴らしい。スモール・ランダムパターンズ・アー・ビューティフル。

『ペンローズ・タイルと数学パズル』(マーチン・ガードナー著、丸善出版、1992年)表紙より抜粋

『スモール・ランダムパターンズ・アー・ビューティフル』

1 はじめに; 千個の難題と、千・千・千・千(ビリオン)個の可能性

1.1 個体差すなわち個体内変動と個体間変動が交絡した状態

1.2 組織の集合知は機械学習できるのか

1.3 私たちは機械から学習できるのか

2 データにとっての技術と自然(前稿)

2.1 アートからテクノロジーヘ(前稿)

2.2 テクノロジーからサイエンス・アンド・テクノロジーへ

本稿では、科学技術(サイエンス・アンド・テクノロジー)を、科学の発展が無ければ、想像もできなかった技術と位置づける。核爆弾の原理を、少数の科学者は理解していたとしても、実際に広島に爆弾が投下されると、その破壊力は人びとの想像をはるかに超えるものだった。科学技術が軍事技術として出発したのは偶然ではない。近代以降、自然科学は飛躍的に発展したけれども、その多くは、学問的には素晴らしい成果であっても、技術として実用化できるとはとても思えない、理解しがたいものだった。例えば、熱力学の第2法則は、永久機関が不可能であるとか、エントロピーが増大するといった、確実に正しかったとしても、科学者以外には意味不明な法則だ。核爆弾の原理である相対性理論のE=MC2という式から、実際に核爆弾を考えて、実験・実用化することができたのは、当時は米国だけだった。難解な最先端の科学技術に対して、膨大な予算を用意して、多数の技術者を組織できるのは、国家戦略としての軍事技術しかありえなかったはずだ。原爆の次に開発された水爆は、破壊力が大きすぎて実験ができないので、高度な科学技術(コンピューターシミュレーション)が必要だった。しかし現在では、原爆であれば、原料を調達できれば、テロリストでも作ることができる。

情報科学やバイオテクノロジーは、国家戦略として、経済的な競争優位性を重要視して、科学から科学技術へと実用化されてきた。最近では、暗号技術やロボットなど、軍事技術にも多用されている。科学技術は、計測技術やコンピューターシミュレーションなど、科学自体を発展させる側面もあるので、国家戦略としてだけ議論するのでは、技術革新における偶然性やインキュベーションの重要性を見失うかもしれない。しかし、前節のように「テクノロジーはアートとは異なって、高度に組織化された社会を必要としている。」の延長上で、サイエンス・アンド・テクノロジーは、高度に組織化された国家を必要としている、と楽観的に記述することはできない。高度に組織化された国家の軍隊の役に立っている、と記述するほうが正確だ。AI技術にしても、中国のような監視社会の役に立っているのだから、人びとの生活を、生きづらいものにしているともいえる。日本のひきこもりが、スマホのSNS(ソーシャル・ネットワーク・システム)だけが原因とは思えないけれども、貧富の格差や、地球環境問題など、前世代が無責任に山積みにした問題の重圧が、生活のストレスとして、次世代の若者たちを苦しめているのは確かだろう。

国家戦略としての科学技術を一方的に批判することが、本論の主旨ではない。AIやバイオテクノロジーなど、生活に近い科学技術の場合は、倫理規定が作成され、法律による制限も実現している。しかし、この倫理は、個人主義的な倫理であって、科学技術が社会に及ぼす影響を、ポジティブかつネガティブに、その全体を俯瞰しながら、科学的に議論して、コンセンサスを作る、社会レベルでの倫理ではない。社会レベルの倫理は、政治や経済の問題にすり変えられたり、ジャーナリズムの話題にはなっても、「集団の哲学」として、より長い時間軸で、文明論的な議論が欠落している。しかし、科学技術は国家戦略として推進され、先端的な技術への経済投資も盛んで、包括的で批判的な議論が欠落したまま、水面下で実用化されている。筆者の見立てでは、科学技術は、すでに後戻りできない段階に到達していて、科学技術が近未来の社会を、より生活しやすいものとするのか、科学技術の副作用によって、社会が破壊されて、政治的な支配と地球環境の破壊が、人類にとって破滅的な段階となるのか、だれも正確には予測できない。

本論の主題であるデータサイエンスは、科学技術の延長として発展するのだろうか。それとも、「データにとっての技術と自然」がある程度理解可能になって、データサイエンスが本当の自然科学として生まれ変わるために、もう一度、データのアートから再出発できるのだろうか。データの経済価値が広く認識されるようになって、データ市場やデータ資本主義も現実のものとなっている。公的なデータ市場はあまり機能していないけれども、犯罪としての個人情報の売買や、企業のM&A(合併と買収)における企業価値の評価など、データは大きな経済価値を持っている。データは知的財産権として保護されているけれども、知的財産権の経済価値は、データの経済価値とほぼ同様な状況だ。AI技術は、データの経済価値を拡大させるだけではなく、近未来において、経済価値の意味自体を破壊的に変革する可能性すらある。筆者としては、債権や金融など、さまざまな経済価値の変動を、天気予報程度に正確に予測できるようになると考えている。マクロ経済の経済政策によって、市場を安定させて、安定した市場においてミクロ経済(需要供給)の経済活動を行うという、近代的なストーリーは現実味がないし、科学的でもない。カオス変動を伴う天気を安定させることは出来ないけれども、短期の天気予報が正確であることはありうる。長期の予報は平均値だけではなく、変動幅も含めて、定量的な予測誤差の評価も可能だ。経済学は、変動幅の予測誤差という概念が発達していないようだ。理論が未熟でも、市場関係者(トレーダー)はボラティリティーを体感として評価できるのだろう。波が無ければ波乗りができない。大波であっても、上級者は素晴らしく小刻みに波をとらえる。

生産を国家が管理する計画経済が機能しないことは、歴史的に明らかだ。カーボンニュートラルのように、消費を国際的に管理する計画経済が機能することには、大きな期待感がある。一方で、地産地消のように、地域経済においては、消費が生産にフィードバックされることはあり得る。消費の計画性が信頼できるようになれば、消費から生産へのフィードフォワード、予測コントロールも可能になるだろう。消費から生産へのフィードバックを、地域経済に限定する必要はない。消費の計画性が信頼できるようになれば、多地域でのサプライチェーンの最適化もできる。とても粗(あら)い議論だけれども、天気予報のように、宇宙からの網羅的かつ時間分解能の良いデータが、経済データでも可能になれば、ミクロ経済からマクロ経済を予測することは可能だ。計画的な消費と、計画的な生産をうまく結合するのは、資本の役割かもしれない。本当の意味で、新しい資本主義もありうる。このような近未来においては、データの経済価値は、公共的性格が強くなり、データは自然環境のように、社会的共通資本とみなされるだろう。上記は、「データにとっての技術と自然」が、思い描くポジティブな社会変革のイメージだけれども、社会変革そのものには必ず負の側面が伴うはずなので、社会変革の理論には、慎重な議論と、膨大なシミュレーションが必要だ。ただし、ウイルスの突然変異のように、理論が現実の変化よりも遅いのでは、何の役にも立たない。「集団の哲学」は、集団(大小の組織)の経済予測の理論を精密化することから始まる。

生産技術には、明らかなスケールメリットがある。生産や販売は機械化すやすい。しかし、新製品や新技術の開発は、すぐれた研究者や技術者によるイノベーションに依存していて、スケールメリットは明確ではない。大企業や国家であっても、大学の研究者やベンチャー企業の成果を購入せざるを得ない。一方で、計画的な消費を個人レベルの行動に依存することの限界も明らかだ。商店や中小企業が、計画的な消費を支援することを考えてみよう。実際に、保険商品や旅行業などでは、データにもとづくアドバイスが実現している。そして、そのアドバイスの結果もデータとして、新商品や新技術の開発にフィードバックされる。商店や中小企業が、データサイエンスの最前線となって、消費を合理的で計画的なものとする社会経済的に重要な機能を果たすことで、大企業による研究開発に寄与して収益を確保するビジネスモデルに期待したい。「データ」によって廻(まわ)る経済を構想している。日本の中小企業の生産性(または生産効率)を向上するためには、ある程度のスケールメリットを追求せざるを得ない。消費効率の定義は明確では無いかもしれないけれども、大まかには、消費エネルギーあたりの消費満足度といった具合だろう。消費満足度には、無駄(むだ)な消費はしていないという評価も重要で、消費エネルギーも、投入されたエネルギーにおいて、実効的に使えるエネルギー、自由エネルギーに近い評価も必要なので、消費効率の理論を精密にしようとすると単純ではない。しかし、消費効率を向上するサービスであれば、スケールメリットよりも、知的集約度が重要になるので、個性的な中小企業が活躍しやすいだろう。知的財産権としても保護しやすい。米国や中国のように、市場規模が大きく、スケールメリットを追求しやすい経済環境とは別の発想で、日本の経済発展には、個性的な中小企業による、個性的な産業構造が求められているのではないだろうか。

--------------------------------------

『みんなで機械学習』は中小企業のビジネスに役立つデータ解析を、オープンソースの無料ソフトOrangeでみんなと学習します。技術的な内容は、「ニュース屋台村」にはコメントしないでください。「株式会社ふぇの」で、Orangeにフェノラーニングを実装する試みを開始しました(yukiharu.yamaguchi$$$phenolearning.com)。

[…] https://www.newsyataimura.com/yamaguchi-85/#more-13592 […]