記者M

新聞社勤務。南米と東南アジアに駐在歴13年余。年間100冊を目標に「精選読書」を実行中。座右の銘は「壮志凌雲」。目下の趣味は食べ歩きウオーキング。

食べ物の話題となると、だれも話が止まらない。「食」に関しては古今東西、万巻の書がある。僕のような中年世代は、戦中あるいは戦後まもなく生まれた人に比べれば食料事情はずっと恵まれている。しかし、店もない、バスの便もない、電話もないといった、ないない尽くしの過疎の集落に生まれた者にとっては、「食」に対する飽くなき執念は年を取ってもいっこうに衰えないから、われながらさもしくもあり、哀しい。

この夏、年老いた母が住む瀬戸内海に近い兵庫県の最西端にある「超限界集落」に帰省した。途中、JR姫路駅で山陽本線に乗り換えたが、駅のホームにある「えきそば」に立ち寄るのが毎回の楽しみの一つである。

終戦後、何もない混乱期に統制品であった小麦粉の代わりにコンニャク粉とソバ粉をまぜたそばを売り出したのが始まりとされ、その後、現在のような、かんすい入りの中華麺に和風だしというミスマッチの「えきそば」になった。

小学校の時は毎年、年の暮れに祖父に連れられておもちゃを買いに姫路のデパートに来た。帰りは必ず、ホームの「えきそば」で2人前注文してもらい、電車の中に持ち込んで食べながら帰った。当時は、車内に持ち込めるよう白いプラスチック製の器だった。

桜エビのかき揚げといえば聞こえはいいが、小さなエビが申し訳程度に入った天ぷらがのっている。そばを大口で食べると、のどが詰まりそうになる。その際は青ネギの香りが漂う淡口のスープを飲んで、少々涙目になりながら、どうにかのどを通す……。おっと、当時の食べ方を思い出しながら書き始めるときりがない。この夏、姫路駅のホームで、隣にいた息子に当時の思い出話をしながらいっしょに「えきそば」をすすったが、彼にとってはどこにでもある、ただのそばにしか映らなかったようである。

帰省するたびに毎回食べる僕も実のところ、昔の味とどこか違うと感じてはいる。開高健はかつて、ロンドンで初めて食べたフィッシュ・アンド・チップスのうまさに感動し、後年同じ店を再訪して改めて味わってみたところ初めて食べた時の感動はなかったと回顧した。調理法が微妙に変わったのか、それともおのれの舌が肥えてしまったのか。だれも、似たような経験はあるはずだ。

◆「ネコ」印と「イヌ」印 どっちがおいしい?

食べ物に関するエピソードを挙げればきりがないが、あと一つだけ紹介させてほしい。30数年前に難民としてラオスから来日した友人D君のことだ。

D君は、日本に来るまで日本語や日本の文化・習慣をほとんど知らなかった。なぜ定住先として日本を選んだかといえば、当初希望していたアメリカやオーストラリアよりも審査が甘く、タイの難民キャンプで親しくなった友人が日本行きを希望していたのでそれに便乗したからにほかならない。

当時、神奈川県にあった難民定住促進センターで生活に最低限必要な日本語を学んだが、決められた6カ月間の履修期間ではほとんど理解できないまま後続の受け入れグループが来日するという理由で「トコロテン式」にセンターを修了させられ、小さな印刷所に職工として就職した。

日本語があまりわからないD君。昼休みに同僚と近くの食堂に行くたびに「C定食」を注文した。メニューが読めず勤務初日に同僚に勧められて食べた「C定食」の豚肉のショウガ焼きが好みに合ったのだ。だからこの食堂ではいつも「C」で通していた。しかし、休みの日に池袋の友人宅に泊まりがけで行った際、近くの食堂で席に着くなり同じように「C」と注文したところ、店員から「うちはBまでしか置いてないんですけど・・・・・」と困惑されてしまった。

D君の缶詰にまつわる話も哀しい。晩ご飯はアパートで独りで済ませることが多かった。休みの日にスーパーで買いだめしておいた即席麺や缶詰をおかずにした。スーパーは日本語がわからなくても好きなものが買えるし、レジでも無言で通せるから便利だった。

休みの日に、同じように日本語がよくわからない難民出身の友人たちと、おかずの缶詰の話になった。D君はずっと「ネコ」のマークの缶詰を食べていたが、友人の一人は「イヌ」印もなかなかイケるという。その話を聞いていた難民出身の先輩格が「おまえら、食べて大丈夫だった? それはキャットフードとドッグフードだぜ」。

僕らは今も仲間うちで会うたびに大笑いしてしまうが、難民として来日したD君たちが日本に慣れるまでに人知れず味わったさまざまな辛苦の中の笑えない本当の話である。

◆「飽食の時代」への警告の書

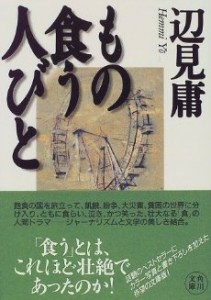

辺見庸の『もの食う人びと』(角川文庫、1997年)は、共同通信が1993年から1年間、全国の加盟各新聞社向けに配信した辺見記者の企画記事を修正、加筆した原稿を基にしたノンフィクションである。僕は94年に単行本として出版された際、南米の赴任地で日本から取り寄せて初めて手にした。本書は、取材時から20年もたっているのにいつ読んでも現在進行形の話のように映る。すでにいわれて久しい「飽食の時代」への警告の書でもある。

辺見庸の『もの食う人びと』(角川文庫、1997年)は、共同通信が1993年から1年間、全国の加盟各新聞社向けに配信した辺見記者の企画記事を修正、加筆した原稿を基にしたノンフィクションである。僕は94年に単行本として出版された際、南米の赴任地で日本から取り寄せて初めて手にした。本書は、取材時から20年もたっているのにいつ読んでも現在進行形の話のように映る。すでにいわれて久しい「飽食の時代」への警告の書でもある。

日本ではもはや死語同然になった「食いものの恨み」は、まだ世界の至るところにあるという厳しい現実。日本人にも人気が高いベトナム名物のうどん「フォー」にまつわるほほ笑ましいエピソード。「ほっぺたが落ちる、あごが落ちるどころではない。おいしさに体が震えた。舌が踊り、胃袋が歌いだした。生きてあり、もの食うことの幸せをしみじみ噛みしめた」と思えるような食べ物に僕らはいま出合っているだろうかという素朴な問いかけ。

そういえば僕らは、国の内外を問わず、行く先々でその地の名物なる食を味わいたくなる習性がある。実際に食してみて、必ずしも口に合わない場合も少なからずある。辺見は「食べるというのは、それぞれの民族が、祖先や文化の記憶を味になぞることでもあるから、『食』にかかわる差別は深く心を傷つける」と指摘する。この言(げん)を借りれば、どこの食べ物にもその土地の気候・風土やそこに住む人々の知恵が込められており、決して軽んじてはいけない、粗末にしてはいけない、ということだろう。

◆日本は世界一の「残飯大国」

「食いものの恨み」は日本ではもはや死語同然になった、と書いたが、僕らは食いものから恨みを買われて、将来が破綻する恐れがある。日本が世界一の「残飯大国」だと指摘されているからである。

農林水産省の2009年度食品ロス統計調査によると、家庭で食べる物(世帯食)は1人1日当たり1116.4グラム、食べ残しや廃棄された食品ロス量は1人1日41.0グラムで、食品ロス率は3.7%だった。ロス量は単身世帯だと1日64.5グラムになる。ロスを出した理由(複数回答)は「料理の量が多かったため」が71.7%と最も高かった。

一方、数量は把握できないが、食堂やレストランなど外食産業の食べ残し状況をみると、食べ残し量の割合(食べ残し量を提供量で割って100をかけたもの)は宿泊施設14.8%、結婚披露宴13.7%、宴会10.7%、食堂・レストラン3.2%となっている。

NPO法人ネットワーク「地球村」よると、日本は年間約5600万トンの食糧を輸入しながら、その3分の1に当たる約1800万トンを捨てている。食糧の廃棄率で世界一の消費大国アメリカを抜き、廃棄量は世界の食料援助総量約740万トンをはるかに上回る。その量は、3000万人分(途上国の5000万人分)の年間食料に匹敵。しかも、食品廃棄の半分以上に相当する約1000万トンは家庭から出ているもので、その総額は日本の農水産業の生産額とほぼ同額の年間約11兆円に達すると指摘する。

こうした驚くべき食品ロスの実情をみると、日本人にとって食いものは、もはや恨む対象や敵対する原因などではなく、恨まれる対象になり得るということだ。「この罰当たりが・・・・・・」とご先祖さまや親から叱責されないよう、「足るを知る食」を心がけたい。

コメントを残す