古川弘介(ふるかわ・こうすけ)

海外勤務が長く、日本を外から眺めることが多かった。帰国後、日本の社会をより深く知りたいと思い読書会を続けている。最近常勤の仕事から離れ、オープン・カレッジに通い始めた。

◆はじめに

今回は、福祉国家について考えてみたい。前回は社会保障制度の課題とベーシックインカムの可能性について検討したが、それはどのような福祉国家を目指すべきかという問題でもあるからだ。

福祉国家とは「国民の生活の安定と福祉の確保を主要な国家目標に掲げ、完全雇用と社会保障、社会サービスの整備・充実を重要な政策とする国家」(*注1)である。主要な先進国は、程度の差こそあれ、この定義に該当するので福祉国家だ。そしてどの国も今から福祉国家であることをやめるという選択はないだろう。日本でも大部分の人が、福祉国家は平和と民主主義の証しであると信じているし、福祉の充実は政府の責任だと思っているはずだ。

しかし福祉国家の起源をたどると、平和ではなく戦争と大きな関わりがあることがわかる。福祉国家は、戦争のために国家が企業活動や個人の生活への介入を強めたことを契機として生まれたと言ってもいいだろう。現在の福祉国家は、資本主義が生み出す格差と貧困を解決することを目指すが、国家が私的な領域への介入によって目的を達成しようとする点は変わっていないのである。したがって、国家の過度の介入が企業や個人の自由を侵害する可能性があることを忘れてはならない。反対に、国家の役割を限定して、社会保障に市場機能を導入することで効率化を図ろうとする考え方がある。しかしこちらも行き過ぎた市場化・効率化は福祉の切り捨てを招く恐れがある。両者のバランスを取りながら制度の持続性を高めていくことが大きな課題となっているのである。今回は、こうした視点から福祉国家の歴史をたどり、目指すべき福祉国家像について考えてみたい。

◆福祉国家の歴史的理解

・福祉国家の起源

福祉政策の起源は、①19世紀のドイツ帝国首相ビスマルクによる福祉政策の導入②第2次世界大戦中の英国のベヴァリッジ報告――の二つだとされる(*注2)。ビスマルクが労災保険や年金などの社会保険制度を導入した背景には、当時は社会主義運動が激しく、労働者を福祉政策によって懐柔する必要があったためといわれている。また、②のベヴァリッジ報告とは、英国の経済学者ウィリアム・ベヴァリッジが1942年に公表した社会保障制度についての包括的報告を指す。

上記 ① の富国強兵のための労働者福祉の流れは、その後の総力戦体制に引き継がれていく。すなわち、1920年代から30年代にかけては、世界の主要国は総力戦(国家の全資源を集中した戦争)に備えて自国の資源を総動員する体制の構築を競った。各国政府は経済への関与を強めたが、生産力増強のため工場労働者の福利を向上させる必要に迫られた。そこで、福利厚生を整備したのであり、戦争に備えた国民動員のための福祉政策であった。日本においても工場労働者の福利向上策として、1940年前後に政府によって現在の厚生年金、健康保険の原型が導入され、生産安定のための終身雇用、年功序列賃金、企業内組合の仕組みが作られて全国に広まっていくのである。なお、この基盤の上に、戦後、日本型経済システムが形成され、高度成長時代に大きな役割を果たすことになる。

一方、 ② に関しても、ベヴァリッジ報告が出るまでの歴史の積み重ねがあったことは言うまでもない。19世紀の英国では漸進的な社会改革運動が盛んであった。運動を主導したウェッブ夫妻(*注3)は、ナショナルミニマム(国家が国民に保障する最低限度の生活を営むための基準)という考え方を提唱し、人々に受け入れられていく。その後も改革運動は続き、労働者の福祉は徐々に向上した。こうした運動の歴史を背景にして、第2次世界大戦中には労働組合会議の要求により政府(チャーチル首相による戦時内閣)が委員会を作り、1942年に社会保険を政府が提供することを謳(うた)ったベヴァリッジ報告が出された。同報告は戦後の福祉国家建設の基本理念となったが、公表当初は政府の関心は低かったといわれる。しかし、英国情報省が戦意高揚のプロパガンダになると目をつけて宣伝した結果、(戦時下にあった)国民の強い支持を集めたとされる(*注4)。下からの改革運動を、上からの国民動員のための運動がすくい上げて成功したといえるだろう。なお、英国政府は、ドイツを「戦争国家」と呼び、自らの「福祉国家」というイメージと対比させることで戦争の大義において優位に立ったとされる。しかし、これはプロパガンダ戦の勝利と捉えるべきであろう。国家統制の強化による国民の動員という面では同質性をもつものであり、両国において戦後の福祉国家建設の必要条件を醸成したと考える。

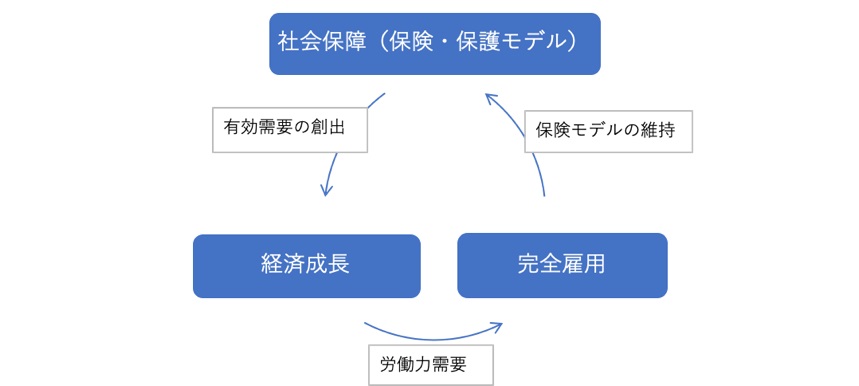

こうした社会保障体制整備の動きに、経済学の面から理論的根拠を与えたのは、ジョン・メイナード・ケインズ(1883〜1946年)である。1930年前後の大不況に際し、主流派の新古典派経済学では、需要と供給は市場の価格調整機能によって一致するという理論に立ち、不況で失業が増えても賃金が下がれば需給は均衡するとしていた。しかし、ケインズは大不況を資本主義の危機だと捉え、そうした非常時には市場機能に任せるのではなく、公共投資など財政支出によって完全雇用を達成する必要があると主張した。政府が有効需要を作り出すというケインズ主義は、政府の積極的な財政支出を正当化したので、戦後の労働党政権下での福祉国家建設の基本政策となった。経済学者の山森亮(*注5)はこれを「社会保障・経済・完全雇用のトライアングル」と表現している。

(出所:山森『ベーシックインカム入門』より転記)

・福祉国家の発展と変容

第2次世界大戦後、ケインズ政策は各国で採用された。この時代の福祉国家は、ベヴァリッジ報告を基本理念とし、ケインズ主義的政策(財政政策による総需要のコントロール)を採る大きな政府を特徴とするので、山森亮は「ケインズ=ベヴァリッジ型福祉国家」と呼んでいる。

しかし、福祉国家の理論的支柱であったケインズ政策は、1960年代半ばごろからのインフレーションの亢進(こうしん)に苦しむことになる。米国では、1960年代後半に民主党のジョンソン大統領が「偉大な社会」の建設を宣言して、大規模な福祉政策を進めた。このときに、国民皆保険制度の実現を目指したが、巨額の財政支出を伴ったため中途半端な改革に終わっている。こうして「大きな政府」の下、財政赤字は拡大し、インフレーションが続いた。長期にわたる財政赤字とインフレの原因を作ったとしてケインズ政策を批判して、1970年代以降台頭したのが新自由主義である。

新自由主義は新古典派の経済理論に立脚する経済思想であり、規制緩和を行い市場機能に任せることで経済は効率的に運営されるとした。1980年代の英国保守党のサッチャー政権、米国共和党のレーガン政権の政策が新自由主義の代表とされる。こうした新自由主義的政策の採用によって、ケインズ=ベヴァリッジ型福祉国家はその性格を変えていく。自由化、規制緩和は公的サービスの分野にまで適用され、民営化が行われた。その動きが顕著であった英国や米国では、その後労働党(英国)あるいは民主党(米国)が政権を奪い返すが、政権が変わっても市場機能を取り入れた福祉政策の流れは続いた。その一つが、英国や米国での「ワークフェア」政策である(山森)。ワークフェアとは、従来の所得保障型福祉から、就労支援政策に重点を置く政策で、「福祉から就労へ」がキャッチフレーズとして使われた。山森は「所得保障の縮小と就労支援が対になっている」と批判している。

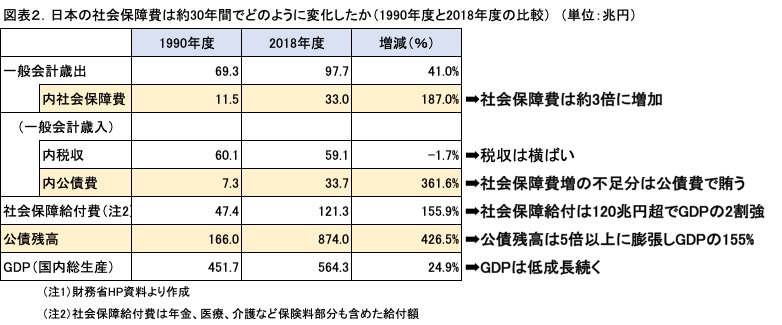

日本も、社会保険(ベヴァリッジ報告)を基軸に据え、財政政策による総需要のコントロール(ケインズ主義)を基本政策とする典型的な「ケインズ=ベヴァリッジ型福祉国家」といえる。1961年に国民皆保険・皆年金制度を実現し、日本型企業モデル(終身雇用、年功賃金など)による雇用の安定と経済成長によって福祉の充実が進められた。しかしバブル崩壊による経済の変調を背景に、1990年代半ばごろから雇用の流動化政策(派遣労働の規制緩和など)がとられる。これを格差拡大の始まりとする見方がある。ただし、米英のような社会保障の縮小は顕著に見られず、むしろ社会保障費は人口構造の高齢化を背景に急激に増加していく。下図は1990年度と2018年度の日本の社会保障関係費の変化を比較したものである。一般会計歳出に占める社会保障費は3倍近く増加し、それを賄う税収は減少しているので、国債発行で手当てしている。その結果、公債残高は5倍以上に膨張しているのである。

この表を見れば明らかなように、現在の日本の課題は、今後も増加が予測される社会保障費を効率的に抑制して、制度の財政的持続可能性をいかに高められるかにある。一方で、雇用の不安定化による格差の拡大、少子高齢化による世代間格差の存在といった構造的要因の解決も求められている。そのための社会保障改革については、2019年9月17日付の拙稿第34回「『格差と貧困』という視点:『社会保障改革について』その3」で見たとおり、雇用と一体での大きな枠組みの中での社会改革として取り組むべきだと思われる。そうした改革も含めた今後の福祉国家のあり方を考える上で、次に挙げる1990年代以降のグローバル化の進展と経済構造の変化を認識することは重要である。

◆グローバル化の進展と経済構造の変化

・グローバル化の進展

1989年のベルリンの壁崩壊とその後の東欧革命、ソビエト連邦解体によって資本主義対社会主義の冷戦体制は終結した。ソ連や東欧諸国では、民主化(共産党の一党独裁から多党制への移行)と市場化が行われた。世界の市場は一つになり、国境を超えて資本が自由に活動するグローバル化が加速化した。この潮流に乗って、規制緩和と市場原理主義を掲げた新自由主義は世界に拡大していく。

しかしグローバル化と福祉国家は相いれないのである。なぜならグローバル化によって企業は労働コスト(賃金と社会保障負担)の安い新興国に自由に生産拠点を移すことができるようになり、先進国(福祉国家)の雇用の安定を脅かすからである。いわゆる「空洞化」であり、先進国で一様に見られる現象である。また、福祉国家は国民に手厚い社会保障を与えるため、グローバル化によって生まれる外国人労働者や移民をフリーライダー(必要なコストを負担せず利益だけを受ける人)とみなした排斥の動きが出ている。これを政治学者の水島治郎は「福祉排外主義」と呼ぶ(*注6)。こうした動きは、特に、欧州に顕著に見られる。それは、EU(欧州連合)域内の単一市場化(域内のグローバル化)によって、労働者の移動が自由化されて、東欧からの労働者が西欧に押し寄せたからである。グローバル化によって、福祉国家の内部では「移民排斥」を訴えるポピュリズム政党が勢力を伸張させているのである。

・経済構造の変化――ポスト産業化社会とIT革命

ポスト産業化社会(脱工業化社会)とは、20世紀型の第二次産業(製造業)中心の大量生産、大量消費の時代から、第三次産業(サービス業)中心に経済活動が移行することを言う。「もの」に代わって「情報」が重要な価値を持つ時代が来て、社会に様々な影響を与えることになる。日本は20世紀型の製造業の大規模大量生産に最適化した経済モデルの確立に成功して、世界第2位の経済大国になった。しかし、ものづくりからデジタル情報が価値を持つ時代への転換に苦しむ。大成功したがゆえに、最適化された経済・社会構造を変えることに大きな抵抗があったからである。

また、製造業に代わって雇用を吸収した流通や商業などのサービス産業は、製造業のように技術革新による生産性の大幅な向上が見込めず賃金が抑制される傾向が強い。それは、雇用者、被雇用者双方の社会保障のコスト分担能力の低下となって現れる。安定した雇用に支えられた社会保障の基盤が不安定化し、福祉国家モデルの持続可能性を揺るがすのである。

また、ポスト産業化時代においては、情報が大きな価値を持つが、IT(情報技術)革命によってそうした動きはさらに加速される。巨大IT企業は、国境を超えてグローバルに活動することで巨大化し、市場支配力を強めていく。こうしたIT革命の代表的勝者であるGAFAのような巨大IT企業がもたらす問題は、経済だけではなく社会に対して与える影響にある。GAFAが示すようにIT革命はネットワーク効果によって勝者総取りのゲームという性格を持っており、競合企業は淘汰(とうた)されていく。また、企業の成長が新たな雇用を生み、税収増をもたらすという従来の成功モデルが変質しつつある。企業は成長しても雇用の増加は限られ、税金もタックスヘイブン(租税回避地)の活用で利益に比して少ない。一方で、株価の上昇を含めた利益は、株主とエリート社員に配分される。新自由主義が主張するトリクルダウン理論(富者が富めば貧者にも恩恵が滴り落ちる)が通用しないのだ。こうした状態が続くと、社会は一部の超富裕層と大多数の貧困層に分断されていくかもしれない。

その結果、産業革命によって形成された中産階級を中心にした社会が崩壊しつつあるとする悲観的な見方が出てくる。そこでは働き手はIT技能の有無によって、高賃金と低賃金に二極化する。AI(人工知能)が進化してその恩恵を最も直接的に受けるのは、高い数学能力とIT技能を持った人々である。その結果、所得だけでなく子供の教育レベルに差が出るようになる。出自によって格差ができる「1:99」の超格差社会が出現するという近未来予測だ。こうした社会構造の変化は、分厚い中産階級を前提としていた社会保障に変革を求めることになる。

◆おわりに

・福祉国家の二つの側面

福祉国家は国民に「完全雇用と社会保障」を約束する存在であると同時に、官僚主義による統制という二つの側面を併せ持つ。すでに見たように、福祉国家は戦時体制によって作られ、国家の経済への強い関与を前提とするケインズ主義と結びついて完成されたためである。したがって福祉国家は、巨大な官僚組織を必要とする。そこでは効率性の向上や組織の肥大化防止だけではなく、統制主義的体質のコントロールが課題となる。

特に日本においては、総力戦体制の推進母体となった官僚組織が戦中戦後をほぼ無傷で生き残り、巨大な官僚組織を必要とする福祉国家を主導的に作り上げたことから、官僚主義的性格が強く残っている。戦後復興から高度成長までは、官僚が主導する経済計画に国民の自発的な動員を促し、日本型企業モデルを基盤にして先進国間の経済競争を勝ち抜いたのである。しかし、バブル崩壊以降の経済の長期低迷によって、この「構造」が崩れていく。前掲の図表1.「社会保障・経済(成長)・完全雇用のトライアングル」で示されたように、社会保障は経済成長と財政支出による雇用の安定を前提としていた。しかし、低成長、財政赤字の拡大、雇用の不安定化によってそのメカニズムが十分に機能しなくなっているのである。働くということは、かつてのように終身雇用の正社員で厚生年金と健康保険で保護されるということを意味しなくなっている。非正規労働者の比率が4割近くになり、貧困層の5人に1人しか生活保護が受給できないという現実をみれば分かるように、格差社会の底辺にいる低所得者にとって、福祉国家の恩恵を十分に受けられなくなっているのである。しかし財政的制約があるため福祉の一層の拡充は容易ではない。そのため官僚組織にとっては制度の維持そのものが目的化する。その結果、福祉国家が持つ負の側面としての官僚主義的性向が強まり、制度を守るために制度の利用を制限するという本末転倒ともいえる事態が生じているように思える。

山森の前掲書では、生活保護、母子家庭の児童扶養手当の受給に関して、与える側の「施し」感覚と受ける側の「恥辱感」の例が報告されているが、山森はそれがベーシックインカム(最低限所得保障)導入を主張する大きな理由だとしている。ベーシックインカムはすべての国民に一律の金額を支給するので、窓口での屈辱感を伴う手続きや門前払い的対応を回避できる。ベーシックインカムによって福祉国家の負の側面としての官僚的統制が緩和されるというのである。

福祉国家がもつ官僚主義、権威主義といった特性は、政府の政策にも表れている。例えば、少子高齢化で生産年齢人口(15~64歳)が減少するという理由で、女性の就労を促すが、そこでは、女性を単なる「生産力」としてしかカウントしていないように感じられる。さらに、女性は就労しろといわれながら、結婚して子供を生み育てることを求められるのである。女性の人格や選択の自由といった人権は考慮されていないかのような上から目線の政策では、共感が得られないだろう。共感がなければ内発的な動機が喚起されない。それでは、望むような成果が期待できないのではないだろうか。

・国家の役割拡大か市場機能の導入か

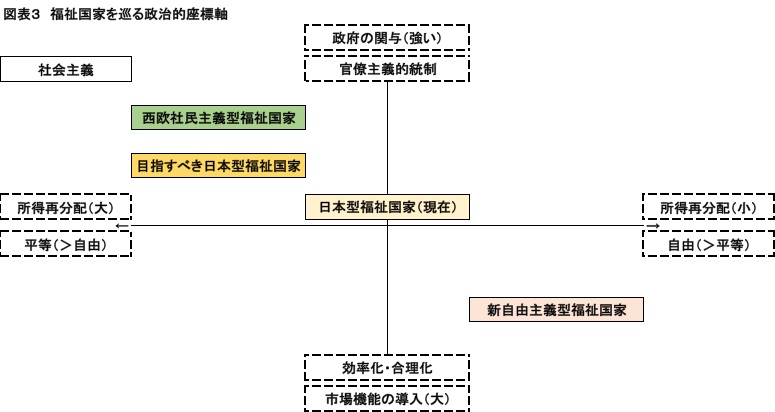

福祉国家のあり方の問題は、国家の役割をさらに拡大するか、縮小して市場機能の導入をするかという選択の問題と捉えることができる。この福祉国家のあり方を巡る政治的座標軸を図表化した(図表3)。

資本主義は経済成長を通じて豊かさをもたらすが、同時に格差と貧困という問題を生む。問題解決を国家が行うのが社会主義である。それに対して、資本主義を前提にしながら、国家が財政支出による完全雇用と所得再配分を目指すのがケインズ政策に基づく福祉国家(西欧や日本)である。ケインズ政策がインフレと財政赤字で影響力を失い、新自由主義が台頭する。新自由主義は自由な経済活動と市場の役割を重視し、規制緩和によって様々な分野で自由化・民営化を進める。社会保障にも市場原理を導入し効率化を求める。国家の役割を後退させて市場機能に任せようという政策である。しかし、それが行き過ぎると福祉の切り捨てが起きる。

どちらの方向を目指すべきかという問いは、どちらが正しいかではなく、価値観の違いによって答えが決まる。単純化すれば、より多くの平等か、より多くの自由かという選択の問題だ。私の意見は、より多くの平等を目指すべきだというものだ。すでに見たように格差と貧困の問題は深刻化している。その背景には経済・社会構造の変化があり、従来の福祉国家モデルが十分に機能していない。このままでは社会の不安定化を招くのではないかと懸念している。しかし、西欧型の福祉国家を目指すという選択肢は、歴史や伝統、社会構造の違いを考慮すれば、日本に適しているとは思えない。日本が目指すべきは、所得再分配機能を強めるが、政府の関与(官僚主義)の増大には制限を設ける工夫をすることではないだろうか。そのためには、官と民の間にある緩衝材の機能を復活・強化させることが重要だと考えている。例えばそれは、家族やコミュニティーといった伝統的基盤(「人間関係資本」と呼ばれる)の回復であり、過去や歴史との結びつき(いわゆる「文化資本」である)への回帰である。これらは、社会の成員みんなが共有していると考えられるので「共有資本」(*注7)と呼ばれる。

・共同体機能の回復と価値エコシステム

共有資本は、販売のために生産された商品ではないので市場での取引には適さない部分がある。したがって効率化や合理化原理をそのまま導入すると、機能が損なわれてしまう。日本型企業モデル(終身雇用、年功序列賃金など)を例に取ると、「会社」は疑似共同体として機能しており、失業という不確実性を縮減することで私達を守っている。しかしコスト削減(合理化)要請の高まりによって、長時間労働や(組織を守るための)収益目標必達を名目としたパワハラが横行する、あるいは正社員の雇用を守るために非正規社員を増やすという事態が生じてしまう。その代償として「会社」のコミュニティー機能は低下し、正規社員であっても居心地の悪い場所となりつつあるのではないだろうか。

したがって「会社」の毀損した機能を回復するために、「働き方改革」は不可欠だ。しかし政府が働き方改革を唱える理由は、現在の経済の足踏み状態が人員不足による供給不足が原因との見立てによる。つまり生産力や労働生産性の向上のための働き方改革であり、官僚統制的発想からの政策になってしまっている。本来の働き方改革は、人間としての労働を回復するために、長時間労働、パワハラ・セクハラをなくすことであり、正社員化を促進する、あるいは同一労働同一賃金を実現して非正規社員の差別をなくし、人権が守られ働きやすい連帯感のある職場をつくることである。政府の役割は、こうした「共生」社会を目指すという方向性を明確に示すことで国民の共感を得て、それを推進力にしていくことではないかと考える。

また、会社だけではなく地域のコミュニティーをどう活性化していくかも課題である。そこで高齢者にその担い手になってもらうことを提案したい。現在の高齢者は70歳を超えても元気で、頭もしっかりしている人が多い。少しでも社会の役に立ちたいと思っている人もたくさんいる。高齢者は福祉国家の受益者とみられがちだが、反対に支え手の一人として加わってもらうのだ。例えば子育て支援や老人介護でも元気な高齢者が支援できることはたくさんある。政府にはそのための法律やルール作りをしてもらう。

こうした多種多様なコミュニティーを上から官僚統制的に管理するのではなく、各々を複線でつないでいくことができないだろうか。例えばネットワーク機能を活用して、「価値エコシステム(つながることによって価値を生み出す生態系のようなシステム)」のようなものがつくれないかと考えている。そこに日本が目指すべき福祉国家の未来があるのではないだろうか。

(*注1)出所;コトバンク/百科事典マイペディア

(*注2)『貧困を救うのは、社会保障改革か、ベーシック・インカムか』(人文書院)橘木俊詔、山森亮共著。

(*注3)シドニー・ウェッブ(1859〜1947)とベアトリス・ウェッブ(1858〜1943)は英国の社会学者、経済学者でフェビアン協会の理論的指導者(出所:コトバンク/日本大百科全書)

(*注4)『「ゆりかごから墓場まで」福祉国家イギリスの変容』石垣千秋(論座:2019年8月22日)

(*注5)山森亮著『ベーシック・インカム入門――無条件給付の基本所得を考える』(光文社新書、2009年)。なお、山森亮(1970〜)は同志社大学教授(専攻は社会政策)

(*注6)『ポピュリズムとは何か――民主主義の敵か、改革の希望か』水島治郎著(中公新書)

(*注7)「共有資本」に関しては、第6回『共有資本と社会的規制』を参照されたい

コメントを残す