小澤 仁(おざわ・ひとし)

バンコック銀行執行副頭取。1977年東海銀行入行。2003年より現職。米国在住10年。バンコク在住23年。趣味:クラシック歌唱、サックス・フルート演奏。

バンコック銀行執行副頭取。1977年東海銀行入行。2003年より現職。米国在住10年。バンコク在住23年。趣味:クラシック歌唱、サックス・フルート演奏。

バンコック銀行日系企業部には、新たに採用した行員向けに「小澤塾」と名付けた6カ月の研修コースがある。この期間、銀行商品や貸し出しの基本などを宿題回答形式で、英語で講義を行う。この講義と並行して、日本人新入行員として分析力、企画力などを磨くため、レポートの提出を義務づけている。今回は、金融庁からバンコック銀行に出向している松村一樹(もとき)さんのレポートをご紹介したい。松村さんには金融監督業務とは全く異なった領域である「農業分野」について一から分析をしてもらった。なお、本レポートにおける考察・分析はあくまで筆者個人の見解によるもので、金融庁及びバンコック銀行としての見解を表すものではありません。

1.はじめに

世界の人口増加に加え、気候変動による可食物の収量減少も懸念される中、2020年には、国連世界食糧計画(WFP: World Food Programe)がノーベル平和賞を受賞するなど、現在、食料問題には世界的な関心が寄せられている。そこで、本レポートでは、我々人間の食料を支える農業について、日本の現状を把握し、海外における農業事情を考察することで、今後の日本の農業について考えたい。

2.日本の農業の現状

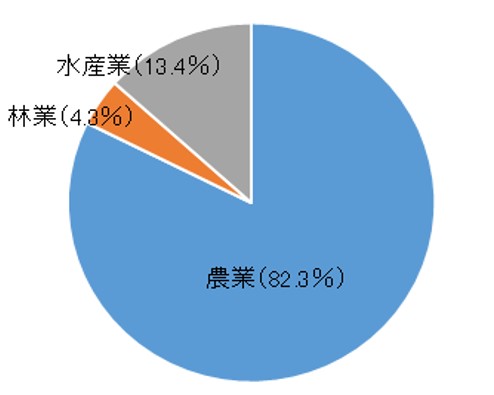

(1)高いGDP

日本の農業は、GDP(国内総生産)で見ると、2018年時点で614.1億USドルを誇っており、世界8位の大きさである(図1)。これは、工業化の進んだ先進国の中で見ると、米国(3位)に次ぐ大きさである。農林水産業には林業および水産業を含むため、農業単独のGDPとなるともう少し小さくなるが、日本の農林水産業GDPに占める農業の寄与割合は8割を超えることから(図2)、いずれにせよ日本の農業のGDPは世界トップクラスを誇っていると言える。

図1:農林水産業GDP(2018年)(単位:億USドル) 図2:農林水産業GDPの内訳(平成30年=第2次年次推計)

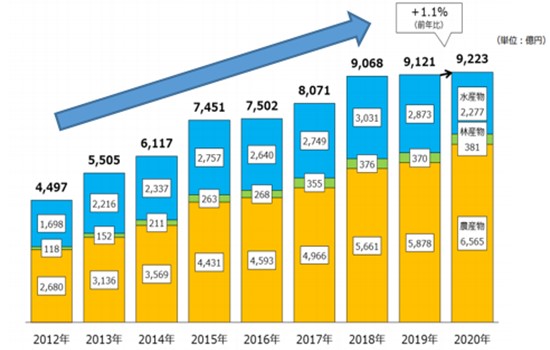

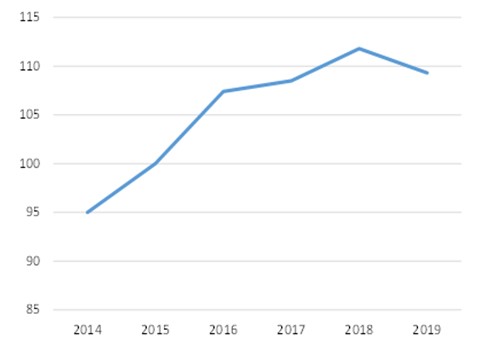

2014~2018年の日本の農林水産業GDPの推移は緩やかに増加しており、この背景には、輸出の伸びや生産者価格の改善が考えられる(図3、図4)。2020年の農産物の輸出実績は9,223億円(対前年比1.1%)であり、8年連続で過去最高を更新している。また、農業物価統計調査の結果を見ると、農産物価指数(販売価格)も上昇傾向にある。

図3:2020年農林水産物・食品の輸出実績 図4:日本の農産物価指数(※2015年を100とする)

(2)低い生産性

他方、日本の農業について、農業従事者1人当たりの総生産額で見ると、主要先進国の中で必ずしも高くはないことが分かる(図5)。その額は、米国が圧倒的に高く、その次にEU(欧州連合)各国が続くことから、日本は他国と比較して生産性が低いと言える。

図5:農業従事者1人当たり農業総生産額(2018年) 図6:農業従事者1人当たりの農用地面積(2018年)

この要因としては、次の3点が考えられる。

①農業従事者1人当たりの農用地面積が小さく、耕作から出荷に至るまで不便でコストがかかりやすい土地で農業を行っていること(図6)

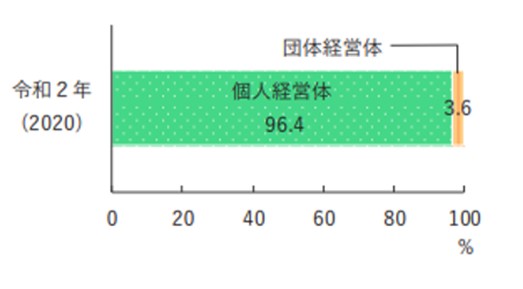

②依然として家族経営が中心の小規模農業が多いこと(図7)

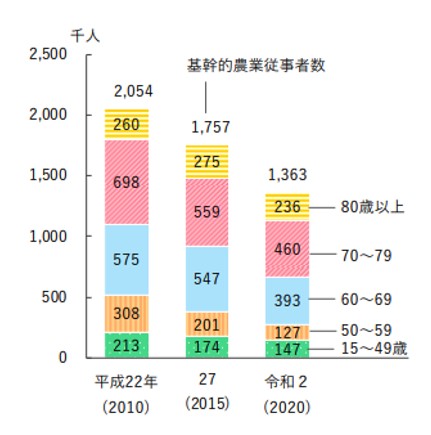

③現在の農業従事者の平均年齢が67.8歳と高齢化し、農業従事者数も減少していること(図8)

図7:全農業経営体数に占める個人経営体数の割合(日本) 図8:基幹的農業従事者数の推移(日本)

(3)低い食料自給率

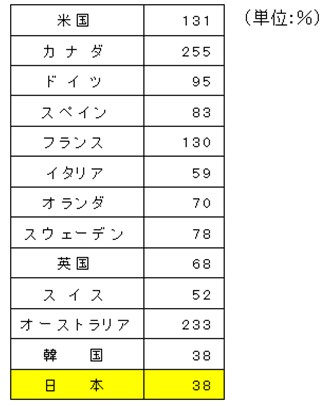

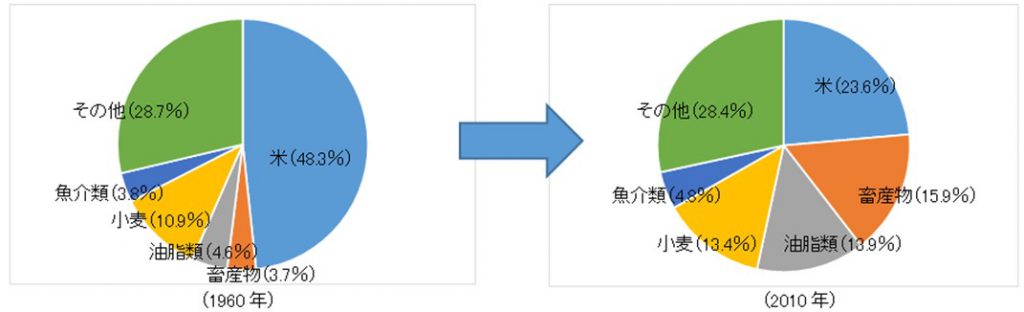

2019年時点の日本の食料自給率は、カロリーベースで見た場合、小麦の単収が増加したこと等から対前年度1ポイント上昇して38%となっているものの、諸外国と比較するとはるかに低い水準にある(図9)。また、生産額ベースで見た場合は、自給率は66%とカロリーベースよりも高く算出されるものの、依然として食料安全保障の観点から十分な水準とまでは言えない状況にある(図10)。特に、穀物については、主食用穀物自給率は61%である一方、飼料用を含む穀物全体の自給率は28%となっており、飼料用穀物の輸入は大きい。

図9:諸外国の食料自給率(カロリーベース)(2017年時点) 図10:食料自給率の推移

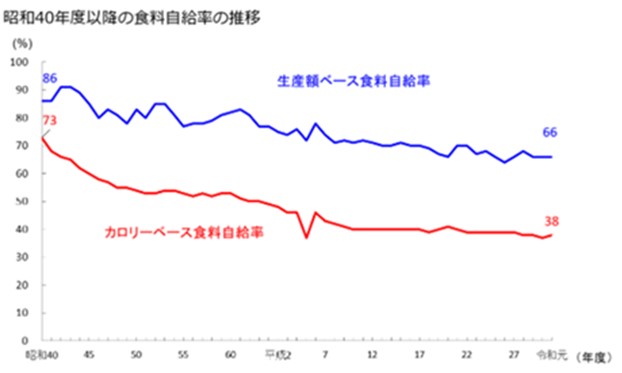

こうした背景としては、1960年代以降、食生活の変化の中で、自給率の高い米の消費が減少し、飼料や原料を海外に依存している畜産物や油脂類の消費量が増えてきたことが挙げられる(図11)。

図11:日本人1人1日当たりの食べ物の割合の変化

3.欧州における事例

(1)地理的特長を生かした農業

欧州では、各国の地理的な特長などを強みとして生かし、以下のような農業が見られる。

①フランスでは、北部で西岸海洋性気候を生かし、混合農業(※1)が行われており、小麦が大規模に生産されている(図12)。他方、南部では、山岳地帯で肉牛の放牧など畜産がさかんであり、牛肉が生産されている(図13)。また、地中海やボルドーなど南西部、ロワール地方ではワインの生産がさかんである(図14)

(※1)混合農業とは、家畜飼育と作物栽培を組み合わせた農業。家畜の糞尿が畑の地力維持のために利用される

②イタリアでは、地中海性気候を生かして、トマトやオレンジなどの生産がさかんである(図15、16)

③スイスでは、国土の4割が海抜1300mを超える中、山岳農業が広く見られ、チーズの生産がさかんである(図17)

図12:小麦の生産量(2018年) 図13:牛肉の生産量(2018年) 図14:ワインの生産量(2018年)

図15:トマトの生産量(2018年) 図16:オレンジの生産量(2018年) 図17:チーズの生産量(2018年)

(図12~17:出所:FAOより加工)

(2)持続可能な農業を目指す動き

欧州における農業の取り組みの一例として、有機農業や質の高い農業(ワインやオリーブ、チーズなどの原産地名称保護)などが挙げられる。フランスでは、有機農業(ビオ)は、1990年代初頭に農務省公式の認定である「AB(agriculture biologique)」ロゴ表示が認められ、きわめて厳格な基準にもとづき営まれている。こうした有機農業は、従来の農業よりも1ヘクタールあたりの収穫は30~40%低くなると言われており、そのため価格が高くなるが、現在、フランスの有機農業の生産量は需要に追いつくことができず、フランスは有機果物や有機野菜を輸入し続けている状況にある。また、ワインやオリーブ、チーズについては、EUの「原産地名称保護(PDO))」制度により、明確に限定された地域との関連性を厳格な生産条件として定めることで、製品の個性を守り、より高い価格をつけるように努力がなされている(図18)。こうした食料品の品質を守る取り組みは、昨今、環境保護や持続可能な発展への配慮といった倫理的要素も次第に付け加わってきており、例えば動物の快適さを尊重したり、地産地消つまり「フードマイレージ」を小さくしたりする動きが見られ、スローフード運動と相まって欧州全体で広がっている。

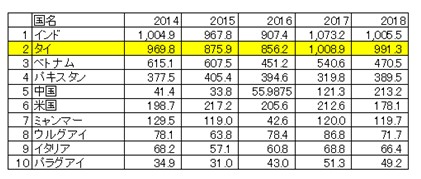

図18:欧州における持続可能な農業を目指す制度面での動き

(3)地域内での強い結びつき

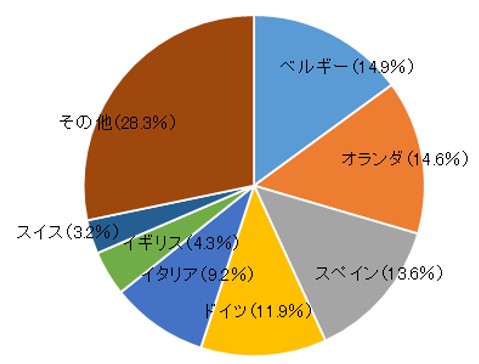

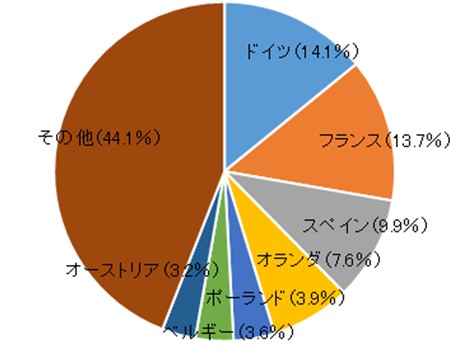

欧州における農産物の貿易状況を見てみると、各国相互に農産物の輸出入を行っており、近隣諸国同士で強く結びついている様子が分かる。例えばフランス・イタリアともに、農産物の輸入先1~7位は全て欧州地域の国である(図19、20)。

つまり、文化や風土の混在する欧州では、土地の特長を生かした農業経営を大切にしながら、欧州として統一した農業政策(CAP)を推進し、持続可能な農業が目指されている。そしてその中で、価値観を共有する近隣諸国同士で、相互に強い結びつきを築いていると言える。

図19:フランスの農産物輸入先(2019) (図20:イタリアの農産物輸入先(2019)

4.日本の農業の強み

(1)多様な可能生産物

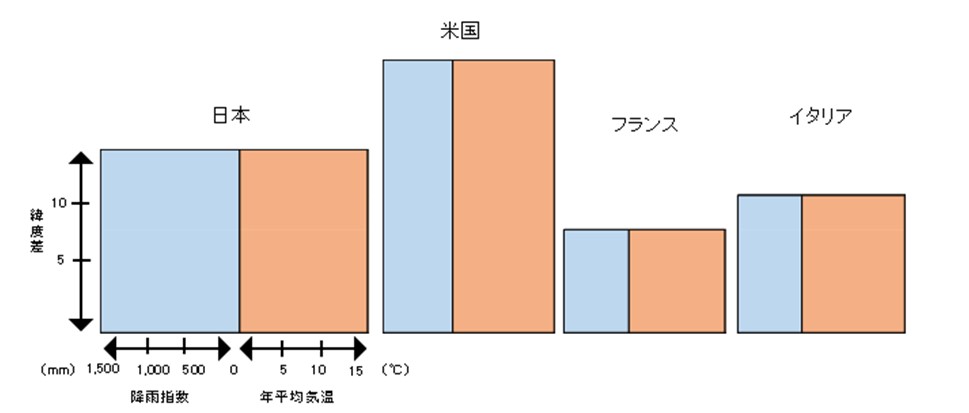

地理的に見ると、日本の国土は南北に長く、北海道から九州までの緯度差は約16度あり、降雨指数(2017年)(※2)は1,668mm/年、年平均気温(※3)は15.8℃である。農産物の生産性には、気温や降水量のほか、日射量、土地の肥沃(ひよく)度、排水性など多くの要因が関連すると考えられるが、雨に恵まれ、比較的穏やかな気温を持ち、さらに南北に長い特徴の地形は、他国と比較しても多様な農産物を生産できる可能性を有していると言える(図21)。

(※2)「降雨指数」は、FAOによって開発された指標で、作物栽培期の品質を評価するもの。その年の降水量や1986年から2000年の平均降水量、主要作物栽培シーズンの季節性、国のどの区域が多湿であるかを考慮

(※3)「年平均気温」は、最高気温と最低気温の中間値を使用。最高気温と最低気温は、各国の首都または主要都市の観測地点における、1981~2010年までの30年平均値

図21:緯度差・降雨指数・年平均気温の比較

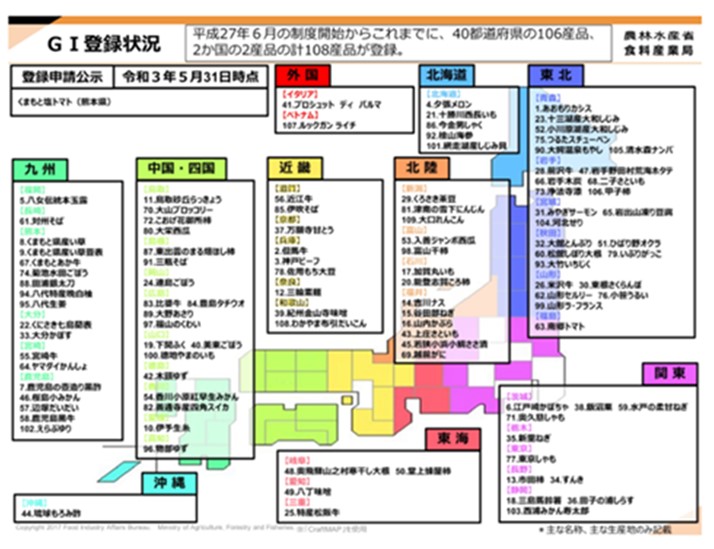

さらに、地質的な観点から見ると、日本は四つのプレートが接する場所であり、多くの火山を有している。そのため、関東ロームをはじめとする水はけの良い火山灰土壌などにも恵まれており、こうした地域ではその特性を生かして野菜などの生産が行われている。実際のところ、日本では、こうした地理的な特長を生かした、地域特有の特産物の生産が多く見られ、その種類は多岐にわたっている。現在、日本の地理的表示(GI)保護制度(※4)に基づき登録されている特産物は、40都道府県より106産品が認められている(酒類除く)(図22)。

(※4)「地理的表示(GI)制度」とは、地域には、伝統的な生産方法や気候・風土・土壌などの生産地などの特性が、品質等の特性に結びついている産品が多く存在するため、その名称(地理的表示)を知的財産として登録し、保護する制度(日本では2014年施行開始)

この点、諸外国の特産物について見ると、米国では、法律により保護されているアメリカン・ウイスキーを除き、欧州由来の食料品を多く製造・販売しているのが現状である(特産物は多くない)。

他方、欧州については、次のような状況である。

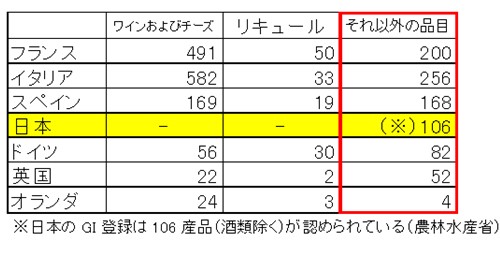

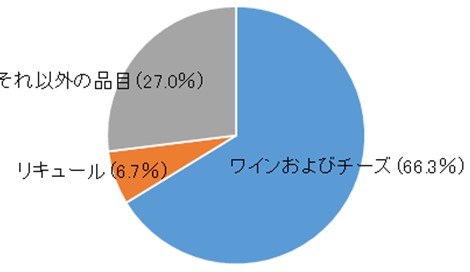

①日本より10年以上先行してGI保護制度を施行しており、特に農業国(フランス・イタリア・スペイン)ではGI登録品目の数自体も非常に多い

②しかしながら、内訳で見ると、歴史的に保護されてきたワインやチーズが多くを占めている(図23・24)

③日本としては、先行する欧州事例に学びながら、GI保護を通じて、品質の確保やブランドの維持に努め、日本の農産物の潜在的な多様性を生かしていくことが重要である

図22:地域における特産物の例(日本)

図23:EUのGI登録状況(2021年7月時点) 図24:フランスのGI登録産品内訳(2021年7月時点)

(2)豊かな水資源

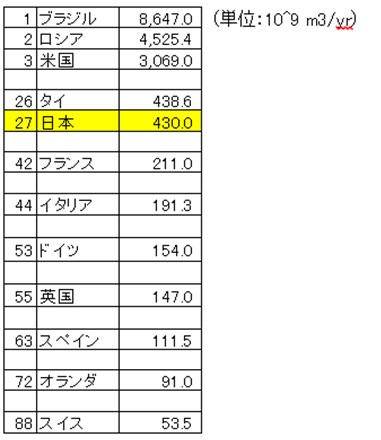

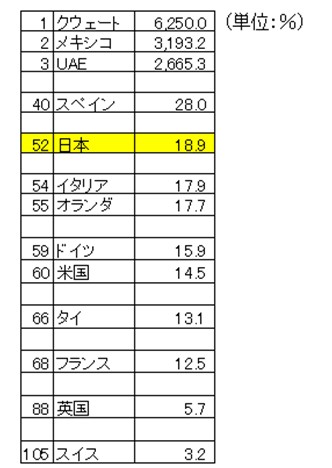

また、昨今、気候変動による将来の主要なリスクとして水不足や食料不足などが挙げられているが、人間1人が1日に口にする食料の生産には、1日に口にする飲料水の500倍の水が必要であるとも言われている。この点、水資源の大きさについて見ると、日本は2017年時点で4300億立方メートル/年を有しており(図25)、世界的にも上位の水資源保有国として位置するほか、水資源利用率も現状18.9%と十分な余力を残しており(図26)、こうした水資源の豊富さは、日本の多様な農産物の生産にとって、今後いっそう役立つ可能性がある。

図25:水資源量(2017年) 図26:水資源利用率(2017年)年))

5.日本の農業の展望

(1)食料自給への備え

農林水産省では、日本の低い食料自給率の現状を踏まえて、「食料・農業・農村基本計画」において、2030年度までに、カロリーベースで45%、生産額ベースで75%の目標を掲げて、食料自給率の向上を図っているが、現在の食生活を前提とする限り、食料自給率の向上には限界があるため、不測の事態が起きても最低限度の食料を供給できるように農地を確保し、それをカバーできる強い経営体が存在することが重要である。

(2)農業の生産性向上の必要性

日本の農業従事者1人当たりの農用地面積は、2018年時点で1.9ha/人であり、諸外国と比較すると著しく小さい(図6)。先進国で見ると、大規模農業がさかんな米国は日本の100倍、有機農業をはじめとする持続可能な農業を目指す欧州でも、フランスは22.6倍、イタリアは7.5倍、国土の狭いスイスでさえ日本の5.8倍であり、農業の生産性向上のためには、農用地の集約化が不可欠である。

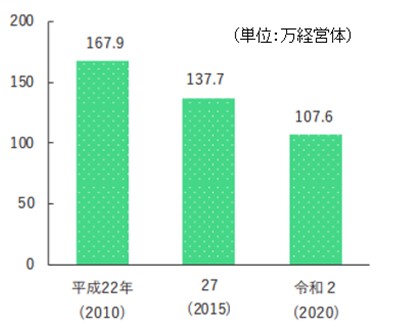

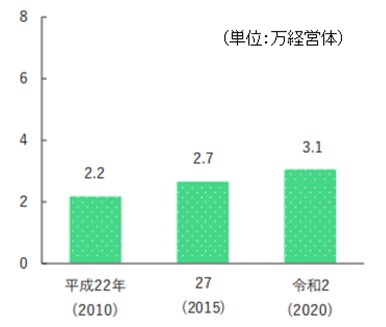

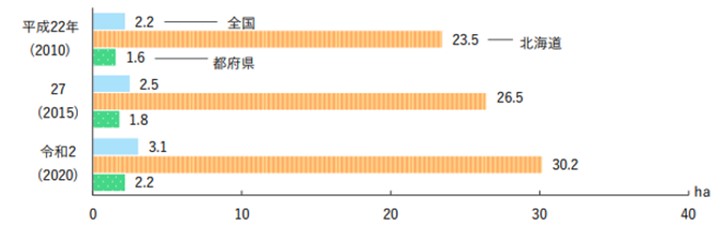

この点、1999年に制定された「食料・農業・農村基本法」では、①本格的農業経営者が農業生産の相当部分を担う「望ましい農業構造」を確立すること②本格的農業経営者に農地利用を集積・集約化すること③本格的農業経営者が創意工夫を生かした農業経営を展開できるようにすること――を政策の基本的考え方としている。令和2年度の「食料・農業・農村白書」によると、農業経営体の数が減少するなか、法人経営体数は増加しており(図27、28)、また、1農業経営体あたりの経営耕地面積も増加傾向にある(図29)が、いまだ農業の生産性向上に至るには道半ばである。

日本の農業の生産性向上がなかなか進まない要因には、以下の点が考えられる。

①戦後の農地改革によって農村の民主化が進むと同時に、零細・均質な自作農が多数生まれたこと

②農産物の販売・購買・加工・生産資材の事業主体として、農協が肥大化し、本来の農業従事者のための存在からかけ離れてしまったこと

③政治を含めた多くの利害関係者が関わる中で、農業政策の着実な実行が難しいこと

農業従事者の減少・高齢化が進む中で、本格的農業経営者による強い経営体への新陳代謝が必須である。そして、本格的農業経営者のもとでは、従前のプロダクトアウト型(一人ひとりの生産者がそれぞれに作りたいものを作る)から、マーケットイン型(実需者のニーズから販売計画、生産・収穫計画、調達計画を逆算して計画)へと転換し、メディアと連携して需要を生み出す仕掛けを作るなど、農業に対する付加価値をより高める工夫が求められている。

図27:農業経営体数 図28:法人経営体数

図29:1農業経営体数当たりの経営耕地面積

(出所:農林水産省「令和2年度食料・農業・農村白書」)

(3)食料安全保障の重要性

現状、食料自給率が低く、農業の生産性向上でも課題を抱える日本にとって、すべての食料を国産に切り替えることは現実的に困難なため、国産と輸入・備蓄を組み合わせ、安定供給を図ることが重要である。その際、食料安全保障の観点から、日本はどこと組み、どこから食料を得るのか戦略を立てることが必要となる。以下、2か国を検討する。

①米国

→日本の食料安全保障上の最大のパートナーは、最大の同盟国たる米国である

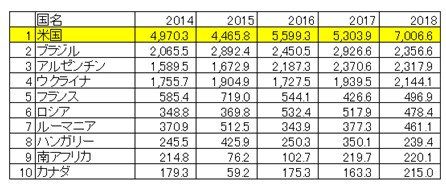

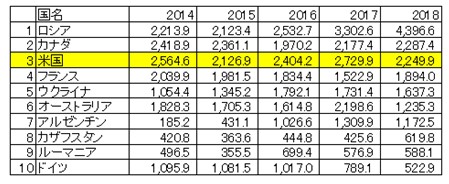

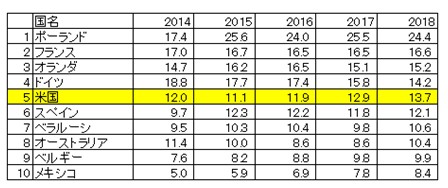

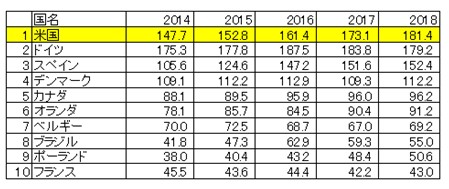

→米国は、主要な穀物(トウモロコシ、大豆、小麦)や牛肉、豚肉、鶏肉の世界有数の輸出国であり(図30~35)、大規模な経営構造と、アグリビジネス企業の影響が強い枠組みは、生産・加工・販売を統合したきわめて効率的な関連産業を確立している

→加えて、水資源量も豊富であり、水資源利用率にも余裕があることから(図25・26)、今後も、安定的な食料供給が見込まれるため、引き続き食料安全保障上の重要なパートナーとして、関係を維持していくことが重要である

図30:トウモロコシの輸出上位10か国(単位:万トン) 図31:大豆の輸出上位10か国 (単位:万トン)

図32:小麦の輸出上位10か国 (単位:万トン) 図33:牛肉の輸出上位10か国 (単位:万トン)

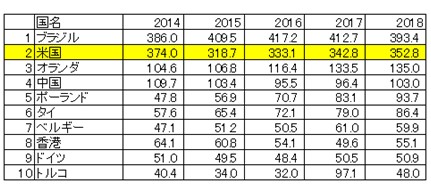

図34:豚肉の輸出上位10か国 (単位:万トン) 図35:鶏肉の輸出上位10か国 (単位:万トン)

- タイ

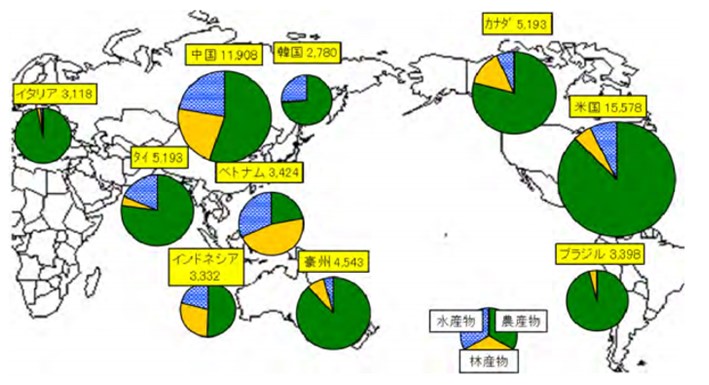

→他方、食料品の輸入を考える際には、近年の「フードマイレージ」の考え方に見られるように、輸入による地球環境への負荷を留意することが、持続可能性の観点から求められており、実際、現状の日本の農産物の輸入状況を見ると、アジア地域からの輸入が多い(図36)

図36:農林水産物の主な輸入相手国・地域と輸入金額(2020年)(日本)

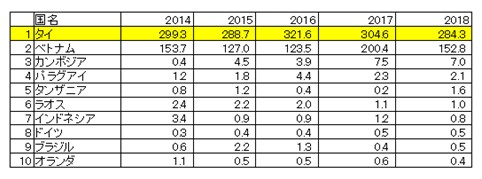

→こうした中で、特にタイは、農用地が国土の43%を占め、農林水産業GDPも411.6億USドルと世界14位で高く(図1)、鶏肉やコメ、タピオカなどに使われるスターチ(でん粉)などの輸出もさかんである(図35、37、38)

→また、食料品生産に必要な産地が多くあるだけでなく、近年は質の高い労働力や輸送システム、工業団地なども備え、加工食品の製造・輸出も増えている。現在、日本の貿易相手国として輸出入総額ベースで見ると、タイは米国や近隣の中国・韓国・台湾に次ぐ第5位にあり、食料安全保障の観点から重要なパートナーと言える

図37:コメの輸出上位10か国(単位:万トン) 図38:スターチ(でん粉)の輸出上位10か国 (単位:万トン)

→世銀によると、現在の世界人口は78億人であり、2050年には100億人に達すると予測される中で、日本として、いかに食料安全保障を図っていくか、近隣国との関係維持・強化がこれまで以上に重要となってくる。

(4)和食の輸出(攻めの農業)

日本の農業を巡る環境は厳しいものの、2013年の和食のユネスコ無形文化遺産登録を追い風に、近年は政府方針のもと、農林水産物・食品の輸出額は順調に伸びている(図3)。国内の人口減少・高齢化により国内需要が減少する中、農業を維持発展させるためには輸出に本格的に取り組む必要があり、輸出を目指すことで、国内での食料供給力も高まり、食料自給率自体の改善も見込まれる。

他方、健康志向が消費者に受ける和食であるが、必ずしも世界中の各地に輸出が容易に出来るわけではない。特に、欧州の食品・農林水産物輸入規制は厳しく、原材料、食品添加物、残留農薬・重金属、ラベル表示、放射性物質、容量・容器など多岐にわたる。具体例は次のとおり。

①混合食品規制

動物性加工済原料及び植物性原料からなる加工食品(みそ、つゆ、ソース、マヨネーズなど)を輸出する際に、動物性加工済原料がEU 域内外の認定施設由来であることの公的証明書又は事業者による自己宣誓書の添付などが必要

②日本より対象品目が広く、かつ個別表示義務が課せられているアレルゲン表示

③GMO(遺伝子組み換え体)を原材料として使用していれば全て表示義務

④Farm to Fork戦略」(2020年公表)への対応

CO2規制の進む欧州では、「環境」や「持続性」の観点から、農業を通じた炭素隔離(※5)、化学農薬(窒素やリンなど)の使用削減、動物福祉に関するラベルへの追加表示検討などの対応が必要

(※5)炭素隔離とは、二酸化炭素の大気中への排出を抑制する手段のこと。植林や森林保全、CO2の地中への貯留などが挙げられる

⑤動物検疫関係

2019年、日本とEU当局との協議の結果、乳・乳製品や家きん肉がEU第三国リスト(※6)に新たに掲載されたものの、引き続き日本の生産・加工施設のEUによる認定が必要。

(※6)EUに輸出するため、品目ごとに掲載される「EU域外国・地域リスト(第三国リスト)」

また、消費者の食品の安全性や環境問題への意識の高まりなどから欧州における有機食品市場も拡大しているが(2015年時点で約270億ユーロ)、EU地域外からEUに輸出して有機食品として販売を目指す場合、都度、登録認定機関より検査証明書を取得して提出する必要があるほか、(EUで輸入・販売する)インポーター側でもEU有機認定を取得して、業者登録を受ける必要があるなど、ハードルは高い。

まとめ

・世界の人口増加に加え、気候変動の影響によって、世界的な食料危機が懸念される中、現状の食生活を踏まえると、日本が食料自給率を大きく改善することは難しい。そこで、万一の事態に備えるためには、本格的農業経営者による強い農業経営体を育て、生産性向上を図ることが必要である。

・加えて、いかに輸入・備蓄を組み合わせ、食料品の安定供給を図るかについては、農業大国である米国やタイなど近隣国との間で戦略的パートナーとしての関係を維持・強化することが重要である。

・そのうえで、海外の農業事情を参考に、日本の農業の強みである、多様なポテンシャルと豊かな水資源を活かし、国家戦略として輸出に取り組むことで、国内の食料供給力も高まり、農業のさらなる発展につながることが期待される。

コメントを残す