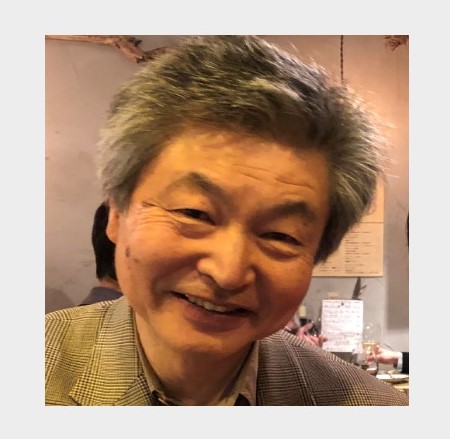

山口行治(やまぐち・ゆきはる)

株式会社ふぇの代表取締役。元ファイザーグローバルR&Dシニアディレクター。ダイセル化学工業株式会社、呉羽化学工業株式会社の研究開発部門で勤務。ロンドン大学St.George’s Hospital Medical SchoolでPh.D取得(薬理学)。東京大学教養学部基礎科学科卒業。中学時代から西洋哲学と現代美術にはまり、テニス部の活動を楽しんだ。冒険的なエッジを好むけれども、居心地の良いニッチの発見もそれなりに得意とする。趣味は農作業。日本科学技術ジャーナリスト会議会員。

株式会社ふぇの代表取締役。元ファイザーグローバルR&Dシニアディレクター。ダイセル化学工業株式会社、呉羽化学工業株式会社の研究開発部門で勤務。ロンドン大学St.George’s Hospital Medical SchoolでPh.D取得(薬理学)。東京大学教養学部基礎科学科卒業。中学時代から西洋哲学と現代美術にはまり、テニス部の活動を楽しんだ。冒険的なエッジを好むけれども、居心地の良いニッチの発見もそれなりに得意とする。趣味は農作業。日本科学技術ジャーナリスト会議会員。

筆者が先月設立した「株式会社ふぇの」は、遺伝学における表現型(フェノタイプ)から想起している。筆者のライフワークは、薬物反応の個体差を評価することであり、40年ほど同じことを考え続けている。考えているだけでは生活できないので、個体差が大きい薬物反応のデータ解析を職業としてきた。例えば臨床試験の場合、どのようなデータを収集するのか、データ相互の整合性をどのように理解するのかなど、データ解析以前のデータマネジメントの仕事が重要になる。データマネジメントにおける筆者の立場は、データとはデータベースのことであるという、40年前からのデータベース主義者でもある。薬物反応の個体差を遺伝子の差異から説明するのが遺伝型(ジェノタイプ)であって、表現型(フェノタイプ)は環境因子など遺伝型(ジェノタイプ)以外の要因による個体差と考えてよい。遺伝型(ジェノタイプ)は、ゲノムの網羅的解析技術(ゲノミクス)によって大いに進展した。表現型(フェノタイプ)については、どのようなデータをどの程度収集するのか、被験者への倫理的配慮などもあり、難しい議論になる。例えば、筆者が積極的に関与したのが、医療画像を臨床試験の「データ」として収集・解析する技術だった。数百人規模になる臨床試験のMRI画像を、データとして収集・解析する技術は、科学的には魅力があっても、経済的な困難もある。別の例では、音声のリアプノフ指数(参考:https://ja.wikipedia.org/wiki/リアプノフ指数)のデータを解析した経験もある。意味不明なデータから、性別や年齢が推定可能であっても、疲労度やストレスを定量化するための、医学的に有用なレベルには至らなかった。「株式会社ふぇの」では、従来の統計的なデータ解析ではなく、独自の機械学習法を工夫して、こういった個体差が大きいデータを評価する方法を工夫している。前置きが長くなってしまった。「株式会社ふぇの」については、本稿の最後に再度紹介したい。

『ヨーロッパ諸学の危機と超越論的現象学』(E.フッサール、中公文庫)=筆者撮影

最近、経済産業省は人的資本経営を推進している(参考:経済産業省https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinteki_shihon/index.html)。従来の職業訓練や働く中で学ぶオン・ザ・ジョブ・トレーニングのような、個人的な能力の習得ではなく、「職場」の生産性や創造性を高めるために、職場の人間関係や新技術への組織的適応に注目して、人材を資本として、経済合理的な「投資」の対象と考えることが新しい。経済産業省の目論見(もくろみ)としては、AI(人工知能)技術を活用するための職場環境といってしまえば、それだけのことかもしれない。講師の話を聞いていて、「心理」や「論理」には還元できない、「職業意識」が問題になっているような気がした。職場の「心理」としては、ストレスや鬱(うつ)などの病的な心理状態を回避することが重要になる。職場の「論理」では、成果(パフォーマンス)が求められる。職場の「意識」というと何のことかわからないけれども、仕事における意識改革を行うための方法として、人的資本経営が研究されてきたようだ。「心理」や「論理」には還元できない「意識」の話、記憶の奥底にあったE.フッサール(ドイツの哲学者、1859~1938)の現象学を40年ぶりに思い出した。

現象学は、意識の機能を哲学の課題として考え抜き、近代哲学を乗り越えようとした。反心理学主義、反歴史主義、反物理学主義など、当時の哲学の潮流を徹底的に批判して、超越論的哲学としての新しい形而上学(けいじじょうがく、メタフィジックス)をめざしていた。単純に言えば、とても難解で未完成な哲学だ。しかし最近では、職場の人間関係や「ケア」の現場などで、「心理」や「論理」には還元できない現象学が再評価されている。学問としては未完成であっても、現象学がそれなりに役立っていることも確かなのだろう。しかし、フッサールの時代では、「意識」とは何かという設問に答えは無く、無意識という意識状態も含めて、意識の機能について、おぼろげに記述できるようになった段階だった。「心理」や「論理」は「ことば」によって記述される。哲学的な概念を、厳密に「ことば」で表現することは困難だ。フッサールは数学の哲学的考察などから、意識の機能に注目することで、数学のように厳密な「学」としての現象学を構想した。現象学によって、デカルトの「心身問題」など、近代哲学の二元論を克服できるはずだった。しかし、20世紀以降の哲学では、超越論的哲学は哲学の歴史的責任として脱構築されるか、論理的経験論という相対主義に後退してしまった。一方で、近代以降の数学は、代数学によって厳密に再構築されているし、物理学に応用され、科学技術の基盤となっている。近未来においても、現象学は厳密な「学」にはなり得ないのだろうか。

『意識は実在しない 心・知覚・自由』(河野哲也、講談社選書、2011年)という哲学的総説では、さすがに意識の機能を疑ってはいないけれども、意識そのものとしての主観性や、自己の身体に閉ざされた意識を否定している。本書の著者は、無を存在の否定、死を生の否定ととらえる論理的な立証によって、無や死は実在しないとする。筆者のように、真空のエネルギーや、質量がゼロの光を「実在」するという物理的な立場と、「実在」の意味が異なるので、単純には議論ができないとしても、「意識とは何か」という問いが、現象学の新たな突破口となると思われる。以前、ノーベル賞を受賞した大発見である「場所細胞」について、「週末農夫の剰余所与論」第20回、「WHAT^」第29回、「住まいのデータを回す」第15回、に記載している。特定の場所を認識する脳の神経細胞が、脳波の位相に同期してシグナルを発するという現象だ。生物にとって、場所の認識は、最も根源的な意識の機能と思われる。ゾウリムシであっても、環境の温度差や化学的濃度差に適応するため、ランダムに方向転換しながら、居場所を探す。その行動は、自発的な意識の原型のように見える。ネズミやヒトにおいて、脳波が意識と関係することは様々な実験事実がある。脳波との関連で、抗てんかん薬の薬理は筆者の専門領域でもあった。こういった筆者の興味から想像力をたくましくして、意識とは何かという設問に対して、意識は超並列に分散処理される脳機能の、ミリ秒オーダーでの同期作用もしくはリセット機能と仮定してみよう。

仮定の話でしかないけれども、ある程度、意識とは何かということが解明されたとしよう。その時、数概念が意識の中に発見されることを期待している。自分が存在する場所の意識だけではなく、1番目、2番目、3番目という順番の意識は、生物集団(群れ)における場所の意識としても重要な意味を持つ。ミツバチのダンスは、8の字ループを回る回数で、蜜(みつ)までの飛行距離を表現している。波の位相は、優れて幾何学的な概念であって、自然数と幾何学的な位相を矛盾なく説明しようとすると、複素数の世界が見えてくる。光による電磁場や、量子力学で複素数が自然に使われ、役立つのは、自然がそのようにできているからなのだろう。意識の幾何学は、ユークリッド幾何学のような直線の幾何学が起源ではなく、ミツバチのダンスや脳波のような、廻(まわ)る幾何学だと仮定すれば、複素数すら意識の中に発見される可能性がある。このような意識を、機能もしくは作用として抽象化する場合、意識の実体を数学的に表現しようとすると、作用素もしくは関数と考えることが自然で、作用素環のような時計計算の仕組みが見えてくる。フッサールの時代の幾何学は、ユークリッド幾何学だったので、ニュートン力学までは理解できたとしても、量子力学の作用素環までは想像できなくて無理はない。現代においても、脳の情報処理をAI技術のパーセプトロン、すなわち行列演算として理解することが通常で、フッサールの時代と大きな変化はない。脳の情報処理を、意識まで含めて、複素数行列の作用素環としてとらえる量子脳理論は、ノーベル賞受賞者で天才ロジャー・ペンローズ(https://ja.wikipedia.org/wiki/ロジャー・ペンローズ)などの数学専門家でないと、理解できるものではない。意識は実在しているとしても、量子力学が理解できないように、容易には理解できない実在なのだろう。しかし、量子力学がニュートン力学よりも厳密な力学であるように、現象学が心理学や論理学よりも厳密な学となる可能性は否定できない。

やっと『ヨーロッパ諸学の危機と超越論的現象学』(E.フッサール、中公文庫)まで遡(さかのぼ)ってきた。フッサール最晩年の著作だ。物理学の数学化、特に算術を無前提に多用する技術主義についての批判から始まる。物理学が光や熱を対象として数学化することに問題は無いはずで、物理学の応用が、自然(科学)主義として、心理学などの人間を対象とする学問や、学問以外の生活世界にも無批判に技術として応用されることに、近代的理性の「危機」の根幹を見いだしている。近代的理性の「危機」は、第1次世界大戦以降、現在まで継続しているのだから、フッサールの慧眼(けいがん)としか言いようがない。筆者の立場から再考すると、光や重力などの、「場」を構成する量子には個体差が無いので、個体差が無い理念としての「数」による記述は相性がよい。しかし、人間や社会となると、明らかに個体差が問題となるので、単純に物理的な数学が応用できるはずがない。個体差を変数として、統計モデルに組み入れる「その場しのぎ」が行われたとしても、厳密な超越論的哲学を求めたフッサールにとっては「ごまかし」でしかない。

個体差が問題となる場合、個体差とは何かということがわからないのだから、現象学的判断中止によって、現象を所与(データ)として記述することから始めるという発想は、優れて現代的だ。現象を記述する方法は、「意識」の機能にまで遡って、厳密な根拠を求める。筆者は「個体差とは、個体差の表現のことである」というテーゼにこだわってきた。「表現」のかわりに、個体差の増幅装置、と言い換えるほうがわかりやすいかもしれない。フッサールに従えば、意識が個体差の起源であって、意識は個体差の増幅装置である、とも理解できる。臨床試験における個体差は、性別と年齢に加えて、施設間差という場所の問題が重要になる。施設間差は、医師の対応の差異だけではなく、地域間差も無視できない。地域間差とは、場所に起因する環境因子でもある。施設間差は、特にプラセボ効果が無視できない場合の個体差として、重要ではあっても制御できない因子として、多施設において無作為化することで、薬効評価には影響を与えない工夫が行われる。性別や年齢は、患者本人や医師にとって自明なもので、マスク化(以前は盲検化といわれた)することはできない。音声データを解析しているときに、性別や年齢をデータから推定するほうが、調査票のデータよりも個体差の解析にとっては有用だということに気が付いた。20年前のことだ。20年考えて、性別や年齢を遺伝型(ジェノタイプ)として固定的に考えるのではなく、表現型(フェノタイプ)として「推定」することの意味が、超越論的現象学によって少しだけ理解できたように思う。超越論的現象学においては、意識の場、もしくは場の意識、における不変群(幾何学もしくは普遍性などと表現さる場合もある)によって形而上学が構築される。個体差を、ポストモダン哲学の「差異」や「差延」のように相対的に理解するのではなく、超越論的現象学によって、意識の不変群を絶対的に記述する可能性が見えてきた。

『ヨーロッパ諸学の危機と超越論的現象学』におけるフッサールの記述は、相変わらず論理的で、構成的でもある。しかし、第十一節「二元論こそが、理性問題を把握することを不可能にした根拠であり、学問の専門化の前提であり、自然主義的心理学の基礎である」の最終文節において、ライプニッツに続いてスピノザのエチカが議論されたとき、文体が突然変節をきたし、なにか途方もないものに接した驚きや「判断中止」が感じられる。スピノザにおける「幾何学」の理解は、フッサールが批判するデカルトやガリレオの幾何学、フッサールが「幾何学の起源」として記載した幾何学とは、根本的に異なる。スピノザのエチカは、ユークリッド幾何学の形式に従って記載されていても、スピノザは光学技術者で、神に光を見いだしている光の幾何学なのだ。光の幾何学は、アインシュタインの相対性理論を出発点として、ペンロースのブラックホールまで、現在でも探求が続いている。フッサールがスピノザに違和感を感じたのは、さすがとしか言いようがない。筆者が「ニュース屋台村」に拙文を書くようになったのも、スピノザの思考に「判断中止」せざるを得なかったからだ。スピノザの思考は、フッサールがいうように、「歴史的意味において正しく理解する」ことはありえない。「未来の現象学的意味において正しく理解する」ことは可能かもしれない。スピノザは徹底して個体差を意識しているにもかかわらず、個体差が無い光の幾何学において個体差を記述する。神には個体差が無いので、神のもとでは、すべての個体の個体差が無いかのように見えるのだろうか。筆者としては、個体差があったとしても、近代的な意識による増幅が行われなければ、「神すなわち自然」のもとで、すべての個体が平等になると理解したい。

超越論的現象学において、個体差はどのように理解されるのかということを考えてきた。個体差は、近代的意識によって増幅される、という視点は今回初めて気づいた。スピノザは、増幅される前の個体差を、あるがままに(神すなわち自然として)見ていたのかもしれない。「株式会社ふぇの」は、表現型(フェノタイプ)の「ふぇの」を機械学習するという意味だった。まさか、現象学(フェノメノロギーまたはフェノメノロジー)の「ふぇの」に行きつくとは思ってもみなかった。近代的意識の「危機」を、「ふぇの」を再考して乗り越えてゆきたい。「意識」の問題を、個人的な経験として相対化せずに、人間社会を条件づけている理性の問題として、より大局的な文明論のプログラムによって乗り越えていこう。人間中心主義やヨーロッパ中心主義ではなく、中心付近の特異点を含む微分形式(力の論理)ではなく、周辺の生活世界を丁寧に観察する積分形式(エントロピーとエネルギー)で、世界の変化を理解することを、周辺主義(マージナリズム)と呼ぶことにする。周辺主義の健康感では、医学中心主義ではなく、生活世界のデータを網羅的(少なくとも生活世界の周辺に関して)に収集して、健康状態の変化を意識することが重要になる。株式会社「ふぇの」の活動について、ときおり報告することにしたい。

--------------------------------------

『剰余所与論』は意味不明な文章を、「剰余意味」として受け入れることから始めたい。言語の限界としての意味を、データ(所与)の新たなイメージによって乗り越えようとする哲学的な散文です。カール・マルクスが発見した「商品としての労働力」が「剰余価値」を産出する資本主義経済は老化している。老人には耐えがたい荒々しい気候変動の中に、文明論的な時間スケールで、所与としての季節変動を見いだす試みです。

コメントを残す