山本謙三(やまもと・けんぞう)

オフィス金融経済イニシアティブ代表。前NTTデータ経営研究所取締役会長、元日本銀行理事。日本銀行では、金融政策、金融市場などを担当したのち、2008年から4年間、金融システム、決済の担当理事として、リーマン・ショック、欧州債務危機、東日本大震災への対応に当たる。

オフィス金融経済イニシアティブ代表。前NTTデータ経営研究所取締役会長、元日本銀行理事。日本銀行では、金融政策、金融市場などを担当したのち、2008年から4年間、金融システム、決済の担当理事として、リーマン・ショック、欧州債務危機、東日本大震災への対応に当たる。

2020年、新型コロナショックが労働市場を直撃した。とくに打撃を受けたのが、非正規の職員だった。飲食業や宿泊業など、パート、アルバイトに多くを依存する産業が軒並み売り上げを落とし、雇用を削減した。

あれから3年半。コロナ禍の収束とともに、就業者数はコロナ禍前の水準をほぼ回復した。

潜在的な労働力を示す労働力人口比率(注)も、上昇を続けている。同比率は、2010年代前半にかけて50%台後半まで低下したものの、その後は反転。コロナ禍による足踏みがありながらも、現在は1990年代なかばの水準まで回復している(1968年65.9%→2012年59.1%→2023年8月63.1%)。しかし、同比率の男女別、年齢階層別の内訳を見ると、手放しでは喜べない現実も浮かび上がる。

(注)労働力人口比率は、「就業者」と「失業者」の合計を総人口で割ったもの。すでに就業しているか、就業の意欲をもち、そのための活動をしている人の比率を表し、潜在的な労働力の割合を示す。

◆高齢者の労働市場参加は頭打ちに

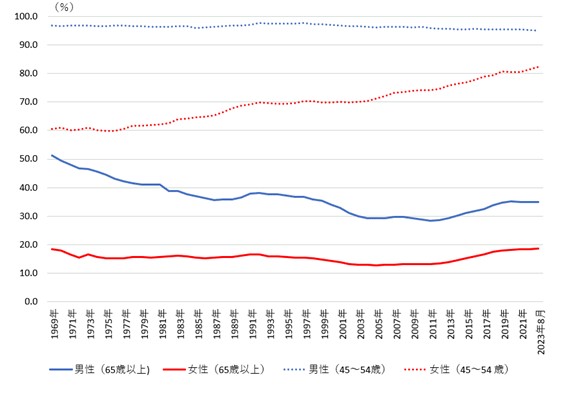

最近の労働力人口比率の上昇は、もっぱら若年・中堅の女性の労働参加によるものだ。一方、①65歳以上の高齢層が横ばいに転じ始めていることと、②25~54歳の男性が停滞を続けていることにも特徴がある(参考1参照)。

(参考1)男女別労働力人口比率推移

(出所)「労働力調査」(総務省統計局)を基に筆者作成

65歳以上の労働力人口比率は、長寿化に伴う高齢人口の増加を反映して、2000年代なかばまで低下を続けた(とくに男性)。しかし、2010年代に入ると、企業の定年見直しや高齢女性の労働参加の動きを受けて、反転した。

そのトレンドが、足元変わりつつある。コロナ禍の収束にもかかわらず、コロナ禍前の反転・上昇の傾向は取り戻せそうにない。

背景には、団塊世代が後期高齢層となり、労働市場からの離脱が進んでいることがある。とくに男性で顕著だ。高齢人口そのものは2040年ごろまで増え続けるため、同比率は再び低下に向かう可能性が高い。

女性、外国人とともに、高齢層の労働参加は、生産年齢人口(15~64歳)減少の影響緩和に貢献してきた。これが、今後は期待できなくなる。真の意味での「人口オーナス」が、いよいよ始まるということだ。

◆男女で明暗分かれる中堅世代の労働力人口比率

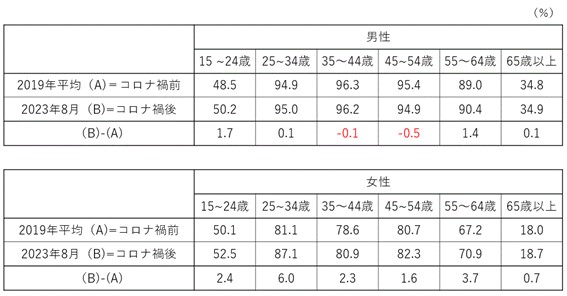

他方、64歳以下では、女性の労働力人口比率の上昇が際立つ。25~34歳、35~44歳、55~64歳の同比率は、過去10年で10%ポイント以上上がった。コロナ禍後も、上昇テンポが加速している(参考2参照)。

(参考2)年齢階層別にみたコロナ禍前後の労働力人口比率

(出所)「労働力調査」(総務省統計局)を基に筆者作成

同比率の水準自体も、25~34歳、35~44歳、45~54歳の女性で80%を超え、男性との差が10%前後まで縮んできた。このままいけば、上述の65歳以上の労働力減少をしばらくの間は肩代わりできる可能性がある。育児休業制度の普及などが、一定の効果をもたらしたことは間違いない。

◆男女の対照的な動きは賃金格差の反映か

しかし、手放しでは喜べない。これを示唆するのが、男性の労働力人口比率の動きだ。男性の同比率は、15~24歳がコロナ禍前に比べ大幅に上昇する一方で、35~44歳、45~54歳は、コロナ禍前に戻り切らない。25~34歳も、ようやくコロナ禍前に戻ったところだ。

男女の対照的な動きの背後には、相対的に賃金の低い労働力を求める企業の姿勢があるだろう。労働力人口比率は、本来、求職の状況を示す指標だが、求人の動きに左右されやすいのが現実だ。

例えば、求職活動を続けても就職が実現しない場合、就職をあきらめ、労働市場からドロップアウトする人は多い。正規雇用を期待する男性の求職者が、いつまでも就職できないまま、労働市場から離脱している可能性がある。

一方、女性は、企業による非正規雇用への依存の強まりと軌を一にして、労働力人口比率を高め続けてきた。パート職への求人増に呼応したかたちである。この傾向は、コロナ禍後も変わりがない。

総括すれば、1970年代までは、「稼ぎ手としての男性、家庭を守る女性」との社会通念を反映して、「男性の労働力人口比率の高率」と「女性の低率」の組み合わせが続いた。

一方、1980年代以降は、「正規雇用中心の男性、パート中心の女性」という職場慣行、社会風土を反映して、「女性の労働力人口比率の上昇」と「中堅男性の停滞」の組み合わせが続く。

どちらも、硬直的な職場慣行、社会風土の反映だ。

女性の労働力人口比率の上昇は、「光」の面に目を向ければ、女性活躍の場の広がりと、自らの都合に合わせて働く時間を選ぶ余地の広がりを意味する。一方、「陰」の面に目を向ければ、硬直的な雇用慣行と労働市場のモビリティー(流動性)の低さの反映である。

硬直的な雇用慣行は、社会全体からみれば、一人ひとりの潜在的な能力発揮を阻害している。日本経済の生産性を高めるには、男女を問わない柔軟な働き方が不可欠だ。

育児休暇制度の充実や待機児童のゼロ化は、もちろん重要だ。しかし、それだけでは社会風土は変わらない。女性の職場の働き方の問題は、男性の家庭内での働き方の問題でもある。どのようにこれを変えていくのか、真剣に考えなければならない。

コメントを残す