古川弘介(ふるかわ・こうすけ)

海外勤務が長く、日本を外から眺めることが多かった。帰国後、日本の社会をより深く知りたいと思い読書会を続けている。最近常勤の仕事から離れ、オープン・カレッジに通い始めた。

◆ はじめに:本稿の狙い

前回までの2回は、日本経済の長期低迷の最大の原因は、ICT(情報通信技術)革命が不発に終わり、米国のようにデジタルトランスフォーメーション(DX〈デジタルによる変革〉=企業がICT技術を活用して事業モデルや組織を変革させること)を起こせなかったことにあると考えた。今回は少し視点を変えて、生産性の上昇をもたらす「イノベーション」に焦点を当ててみたい。ここでも次々とイノベーションが生まれる米国と停滞する日本という対照がみられるが、米国流がベストプラクティス(成功している仕組み)であるならば、それをどうして導入できないのか――日本に合理性が欠如しているためなのか、あるいは合理的選択の結果なのか――についても考えてみたい。

経済成長は成長会計を用いて、労働の投入量、資本の投入量、全要素生産性(TFP)(*注1)の三つに分解して分析される。経済成長率は、これら三つの要素の総和なので、成長率を上げるためには各要素を上昇させればよい。しかし日本は少子高齢化が進行しており、今後労働の投入量はマイナス要因となってくる。それをカバーしてある程度の経済成長を目指すためには、TFPの上昇が必要であり、それに伴って資本投入も増加すると期待される。そのTFPの上昇をもたらすのがイノベーションである。

なお、イノベーションは新しい技術の発明という意味で「技術革新」と訳されることが多いが、現在では生産技術だけでなく新製品の開発や特許、ノウハウ、ソフトウェア、組織改編なども含んだもっと幅広い概念として理解されている。

◆ 高度成長とイノベーション

戦後の高度成長は、日本をGDP(国内総生産)世界第2位の経済大国にした。輝かしい成功は、日本人の勤勉性や高い技術力といった「優秀さ」がもたらしたものだという物語(戦後「神話」)が生まれた。しかしその後、韓国、台湾、さらに中国も経済成長に成功し、一定の条件が整えばどの国・地域でも可能だとわかったことは、日本人の自信を少なからず失わせた。そしてバブル崩壊以降日本経済の低迷は長期化し、2010年にはGDPで中国に抜かれ1968年から守り続けた世界第2位の座を明け渡した。人口は減少(2008年がピーク)に転じており、日本の将来への悲観論が広がっている。

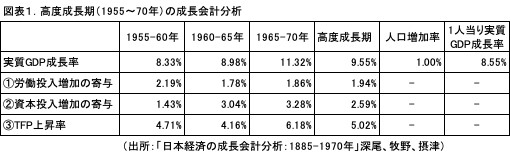

イノベーションの力でこうした悲観論を打ち砕くことはできるのであろうか。それを考えるにあたって、まず原点に立ち返って戦後の高度成長におけるイノベーションの役割を確認しておきたい。前々回に参考にした深尾京司一橋大学教授らのグループが算出している高度成長期(1955〜70年)の成長会計分析をみてみよう(*注2)。

・高度成長期の成長会計分析

図表1が示すように、高度成長期には、労働、資本、TFPの3要素全てが増加している。高度成長に成功した国は、「人口ボーナス」と呼ばれる人口増加の恩恵を最大限に生かしながら、投資が投資を生む好循環プロセスに乗って経済の発展を実現している。日本もそうであり、人口増加期というチャンスを生かして経済大国になったのである。しかし各要素の寄与度を見ると、TFP上昇率が半分以上を占めていることがわかる。日本の高度成長はイノベーションによって実現されたといっても言い過ぎではないだろう。

また、この間の人口は増加を続け世界第2位の経済大国化に寄与したが、人口増加の経済成長への貢献は年率1%にすぎない。一方、1人あたりGDP成長率は15年間で年率8.55%も伸びている。国の経済が発展しただけではなく、国民一人ひとりが経済成長の恩恵に浴して、豊かさを手に入れた幸せな時代であったといえる。さらにこの間に、国民皆保険・皆年金(1961年)をはじめとする社会保障制度の拡充を実現し、福祉国家の基盤を確立したことは特筆すべき成果であったと思う。皆保険・皆年金は米国でも実現できなかったことであり、少子高齢化が忍び寄る中国も今からでは無理だろう。そう考えると、高度成長期は日本が胸を張って世界に誇るべき成果なのであり、それをイノベーションが支えたのである。

・安定成長から「失われた30年」へ

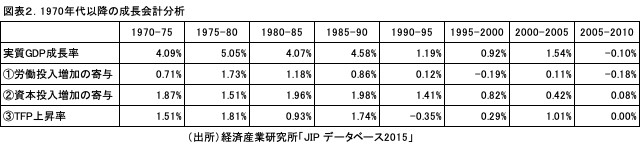

1970年代以降、日本の経済成長率は低下していく。3要素すべての数字が低下しているが、なかでもTFP上昇率の低下がもっとも大きい。深尾教授は、欧米先進国へのキャッチアップ期にはTFPが上昇しやすいが、キャッチアップが達成されたために、上昇率が落ち着いたとしている。しかしバブル崩壊の影響があった1990〜95年はやむを得ないとしても、それ以降もTFP上昇率の低迷が続いている。深尾教授は、その間にTFP上昇率を高めた米国との比較で、日本の低迷の要因をICT革命の不発であると指摘している(*注3)。

最近のデータ(2010〜15年、総務省)をみると、実質GDP成長率は1.02%、労働面の寄与が0.48%、資本の寄与が0.09%、TFP上昇率が0.44%であり、期待するような改善は見られない状態が続いている。そうした中で、新型コロナウイルスのパンデミック(世界的大流行)が起きた。それは新型コロナへの国としての対応力の巧拙だけではなく、デジタルトランスフォーメーションにおいて、日本が欧米やアジアの先進諸国と比較して大きく立ち遅れているという現実をあらわにした。イノベーション力強化のための環境や諸条件の整備が日本の喫緊の課題であることを再認識させられたのである。

◆ イノベーションという概念の誕生

イノベーションといえばヨーゼフ・シュンペーター(1883〜1950年)の名前が頭に浮かぶが、その前に、カール・マルクス(1818〜83年)の話をしておかなければならない。シュンペーターはマルクスに大きな影響を受けているからだ。

・マルクスの「特別剰余価値」

マルクスは、リカード以来の古典派の労働価値説を継承し、商品の価値は投下された労働によって決まるとした。さらにこれを人間労働にも適用し、労働力という商品の再生産のための費用を考える。働いて家に帰って食事と睡眠が必要なので、それに要する最低限の費用の総和を労働力という商品の再生産費用だとする。労働者が労働によって生み出す価値は、この再生産費用より大きいので差額が発生する。この差額を資本家が労働者を搾取して得る利潤だと考え、それを「剰余価値」と呼んだ。そして世の中で生まれる全ての価値は、この剰余価値を源泉としているとする。剰余価値説はマルクス経済学の基本理論であったが、後に理論的に行き詰まっていく。マルクスの問題点は、労働を単純労働でも頭脳労働でも基本的に同じ時間によって把握した点にある。ただし、マルクスはこうした差を無視していたわけではない。新技術の開発によって生まれる「特別剰余価値」という概念を打ち出していたのである。新技術の採用によって、労働時間が短縮されれば労働生産性が向上する。それをいち早く導入した資本家は、他の資本家と比べて、より多くの剰余価値を得る。これを「特別剰余価値」と呼んだのである。現在で言うイノベーションである。しかし、マルクスはこの理論を発展させることがないまま没した。

・シュンペーターの「新結合」

マルクスの特別剰余価値に注目し、それを独自の理論として発展させたのがシュンペーターである。シュンペーターは経済を動態としてとらえる。市場は均衡状態になると停滞して利潤はなくなる。そこで生産要素を新しく組み合わせて結合することで新たな事業が創造される。イノベーション(当初は「新結合」と呼んだ)である。そしてイノベーションを実際に起こす人が「企業家」である。シュンペーターは、イノベーションこそが経済発展を推進すると考えた。マルクスとは違い、利潤はイノベーションによって生み出されると考えるのである。

シュンペーターは、イノベーションの五つの形態を挙げている。①創造的活動による新製品開発(プロダクト・イノベーション)②新生産方法の導入(プロセス・イノベーション)③新マーケットの開拓(マーケット・イノベーション)④新たな資源の獲得⑤組織の改革(組織イノベーション)――である(*注4)。

◆ イノベーションの習性を学ぶ

日本の長期低迷は、経済成長の原動力となるイノベーション力が低下していることが原因だと考えることができる。スイスのビジネススクールのIMD (International Institute for Management Development=国際経営開発研究所)が毎年発表している世界競争力ランキングという指標がある。かつては首位であった日本の順位が年々低下し、最新のランキング(2020年6月18日発表)では34位まで落ちたという新聞報道を目にした人も多いと思う。同ランキングに関するシンクタンクのレポート(*注5)を見ると、日本は研究開発費では上位であるが、それによって蓄積された知識資本(これがイノベーションを生み出す)を有効に活用する仕組みと人材が不足していると指摘している。すなわち、イノベーションを活性化するためには、起業しやすいように規制緩和と人材の流動化が日本の課題だということになる。こうした問題意識は経済界では共有されており、歴代政府も改善に取り組んできた。しかしそれにもかかわらず実績が上がっていない。認識が間違っているのか、それとも施策が間違っているのか、そうだとすればどうすればよいのかという疑問が湧いてくる。この疑問に答えてくれる本を最近見つけた。経営学者の清水洋(早稲田大学教授)の『野生化するイノベーション――日本経済「失われた20年」を超える』である。清水は米国と欧州での研究経験を生かして最新のイノベーション関連研究を取り入れながら、どうすればイノベーションが起きやすくなるかを明らかにする。今回は本書を参考にしてイノベーションについて考えていきたい。

本書は、イノベーションは単なる偶然の産物ではなく、一定の「習性」(経験的に見られる規則性)があるとする。この「イノベーションを起こしやすくする方法」を実践すれば日本でもイノベーションを活性化できるということになる。

・イノベーションの特徴

本書があげるイノベーションの三つの特徴は、①知識や技術は自由に「移動」するのでビジネスチャンスがあれば国境を越えていく②野生動物と同じで「自らの手元で飼いならす」ことは難しい(ここから「野生化する」という言葉を比喩的に使っている)③イノベーションには「ヒト・モノ・カネ」の流動性が必要であるが、流動性が高まるとイノベーションの「破壊的な側面」が強くなる――である。イノベーションは習性を学べば活性化できるが、「野生」が持ち味なので、取り扱いを間違えると社会を破壊する危険性があるというのである。

・イノベーションの習性

では、イノベーションの「習性」とは何か。本書は、「収穫逓増」と「知識ストック」という概念を使って説明する。「収穫逓増」とは、イノベーションを生み出す要素である「知識」への投資を進めていくと新しく生み出された知識が、後続の研究開発や新しいビジネスチャンスの創出にとって重要なインプットになって、その投資の収穫は逓増していくというものだ。一般的な収穫逓減の法則の反対である。イノベーションが次のイノベーションを生むのだ(「ローマーの内省的成長論」)。また「知識ストック」とは、イノベーションは特定の地域や時代に群生することが観察されるというものだ。その理由として、市場の拡大や技術の発展よって、市場と技術の間、あるいは技術と技術の間のバランスが崩れる。そうすると不均衡を創り出すイノベーションが、次のイノベーションを呼ぶと考えられている。

・二つのイノベーション

またイノベーションには、シュンペーターが定義したように、新しい製品・サービスを生み出す「プロダクト・イノベーション」と、生産工程を新しくする「プロセス・イノベーション」がある。二つのイノベーションのうち、インパクトが大きいのは「プロダクト・イノベーション」であり、本書ではこれを「野性的な」あるいは「ラディカルな」イノベーションと呼んでいる。ただ、本書では同時に「プロセス・イノベーション」の重要性を指摘する。なぜなら「プロダクト・イノベーション」が起きたときは、そのままでは使い物にならない場合が多く、それに続く累積的なプロセス・イノベーションがあって初めてそのイノベーションが開花する事が多いからだ。

本書は、日本企業は、欧米での「プロダクト・イノベーション」をうまく取り入れて「プロセス・イノベーション」で成果を出してきたとして、電子レンジ、現金自動預払機(ATM)、クォーツ式時計などの例を挙げている。ただし、それは日本の戦後の経済成長はキャッチアップ型であったためであり、後述するように日本人の創造性のなさに結びつけるべきではないとする。

・野性的なイノベーション

本書の主張を要約すると――イノベーションは、相互に影響し合う(特定の地域、時代に群生する)、時間がかかる、偶然が大きい、といった習性を持つ。この習性を捉えて、基礎的研究開発の戦略目標を定めて長期間、特定の拠点に、集中的に資金を投入することが効果を上げると期待される。研究の中からイノベーションの芽が見つかったら、すぐにそれを事業化する。既存企業のビジネスモデルを破壊するような野性的なイノベーションの場合には、研究者自身が独立して創業する。こうした動きを活発化するためには、「ヒト・モノ・カネ」の経営資源の流動性を高める必要がある。野性的なイノベーションは、人の流動化が大きく、また資金が不確実性の高い事業に回る仕組みが整備されているところで起きやすいのである――ということになる。

こうした野性的なイノベーションを生み出すシステムが最も機能しているのは米国である。本書によれば、戦後(20世紀)のイノベーション404個のうち、米国で開発されたものが279個(69%)と圧倒的だ。今後こうしたイノベーション志向の経済システムに対抗していけるのは、恐らく強力な国家権力と市場機能の大きな自由度を許容する中国だけだろう。しかし本書が指摘するように、日本も米国で成功しているイノベーションを生み出す仕組み(ベストプラクティス)を導入してイノベーションを志向していかなくては、現在の豊かな社会の維持は困難になっていくだろう。

◆ 日本人はイノベーションに不向きか

「日本人はイノベーションに不向き」という通説があるが、本書はそれらを否定してみせる。日本でイノベーションが起きにくいのは国民性ではないというのである。しかたがって一定の条件が整備されれば、日本においてもイノベーションの活性化が可能であるということになる。

・日本人の創造性

日本の教育は、画一的なので創造性をなくしているという指摘がある。しかし、本書は日本人が創造性に乏しいという実証データはないとする。また、国際的な調査などでわかることは、日本人の自己評価がかなり低いということに注意が必要であるという。最初から諦める理由はない、過去に実績もあるということであり、その通りだと思う。

・集団主義

日本人は集団主義的だという考え方が通説であるが、本書はそれを支持する心理学や経済学の実証研究は確認されていないとして否定的である。集団主義説が通説となった理由は、米国の社会学者であるルース・ベネディクトの戦時研究をベースにした『菊と刀』の影響が大きいとする。その後も集団主義的という印象が変わらなかったのは、二つのバイアス――対応バイアス(環境ではなく内的な特性に原因を求める傾向)と確証バイアス(いったん思い込むとそれと適合的な情報ばかり集めてしまう傾向)――の影響が大きいとしている。

また、日本の大企業で働く人は「集団主義的に働いている」という実感を持つ人が多いとした上で、それは日本人の特性ではなく、日本企業の制度――集団主義的な意思決定や能力形成――に適合しようとして「振る舞っている」だけだとしている。同感である。これは日本型雇用モデルの影響としてとらえるべきだろう。

・日本型企業モデル

本書は、終身雇用、年功序列賃金などの特徴を持つ日本型企業モデルを戦間期に生まれた制度だとしている。これは野口悠紀雄の「1940年体制」(*注6)とも通じる理解である。政府が戦時体制構築のために強制的に作った制度であるが、戦後も生き残り垂直統合型企業による大規模大量生産に適していたため高度成長に大いに寄与し、定着した。野口の主張は、こうした制度の貢献を認めつつ、その後の産業構造の転換に対応した変革が必要な時に、その制約要因となっているというものであり、「人為的に作られた制度であるので変えられる」とする。本書ではこの議論に深入りはしていないが、基本的に同じ立場にあると思われる。

日本型雇用モデルは、日本のイノベーションの発展に影響を与えた。本書では、日本では雇用の流動性が低かったため、新しいビジネス機会を見つけても多くの人は既存企業の中でイノベーションを目指したとする。大企業になればなるほど既存事業を破壊するようなイノベーションを避けるので、ラディカルなイノベーションにはマイナスに作用する。この結果、日本ではラディカルなイノベーションが少なかったというのである。ただしマイナスばかりではなく、企業内での知識の共有が進んでいるので、累積的イノベーションにはプラスに作用したとする。日本企業が累積的イノベーションに強みを持っていた理由である。

本書が強調するのは、こうした日本人の特性と言われるものの多くは時代が生んだ仕組みや制度に、一人ひとりが最適化しようとした合理的な選択の結果であるということである。どうしても崩れない岩盤のように語られる日本型雇用も、もし仕組みが変われば、そこで働く人々もそれに対応して変わるということを言いたいのだと思う。

・企業家精神

シュンペーターは、イノベーションの遂行者を「企業家(アントレプレナー)」と呼んだ。本書では、企業家は経済合理的な説明を行うことが難しく不確実性を伴う新しい試みにチャレンジしてイノベーションを起こす存在だとする。そのためには、企業家には信念や自信、楽観的な期待に基づいて意思決定するアニマルスピリッツが必要だという。

高度成長期の日本の伝説的な経営者、例えば本田宗一郎(ホンダ)や盛田昭夫(ソニー)は、旺盛なアニマルスピリッツを持っていた。しかし近年の企業経営者にはそうした精神が失われているという批判がある。しかし、廃墟から立ち上がった日本で創業した本田や盛田にとって、当時は生き残るために世界にチャレンジするしかなかったのである。それに対し、現在の大企業の経営者にとっての合理的選択とは、既存事業を破壊してしまうイノベーションではなく、累積的イノベーションによって企業の成長性と収益力を高めることである。アニマルスピリッツをもった企業家は、新規参入企業から出てくることが多い。したがって本書が指摘するように、企業の新規参入の障壁を取り除くことが破壊的なイノベーションの可能性を高めるのである。日本は、すでに多くのアニマルスピリッツをもった企業家を輩出しているのであるから、日本人の資質について心配する必要はないのである。

◆ 次稿について

日本の高度成長はイノベーションによって生まれた。日本人が資質的にイノベーションに適さないということはない、というのが本書の主張である。そうであれば、米国型のイノベーションを生む仕組みを導入すればよいということになる。しかし、イノベーションは破壊的な側面をもつのである。したがって日本と米国のシステムの違いを十分理解しなければいけないという。次稿では、日本が取るべき道を考えたい。

<参考図書>

『野生化するイノベーション――日本経済「失われた20年」を超える』清水洋(新潮選書、2019年)

(*注1)全要素生産性(Total Factor Productivity):労働だけでなく原材料や資本といった全ての生産要素を考慮した生産性指標。労働生産性は、生産に投入された生産要素のうち、労働のみに注目した指標であるのに対し、TFPは労働のみならず、原材料や資本も考慮した生産性指標なので、TFPの改善は物量投入に依存しない生産効率の改善、つまり業務効率の改善や技術革新を示す指標であると考えられる(経済産業省通商白書2013)

(*注2)「日本経済の成長会計分析:1885-1970年」深尾京司、牧野達治、摂津斉彦(IDEAS/RePEc国際的なデータベース)

(*注3)拙稿第42回および第43回『日本の長期低迷の原因』その1およびその2参照

(*注4)Wikipedia

(*注5)三菱総研『IMD「世界競争力年鑑2019」からみる日本の競争力』(MRIエコノミックレビュー)

(*注6)拙稿第23回および第24回野口悠紀雄『1940年体制―さらば戦時体制』前編および後編参照

コメントを残す